Развитие интеграционных процессов является важнейшей характеристикой современного мирового хозяйства. Процессы международной экономической интеграции заметно активизировались во второй половине XX века в различных регионах земного шара.

Международную экономическую интеграцию (МЭИ) можно определить как процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами, взаимодействия их воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных формах.

Интернационализация хозяйственной жизни во второй половине XX века стала ведущей тенденцией развития современного мирового хозяйства.Одна из основных тенденций глобальной интернационализации мирового хозяйства как результата развития международного разделения труда и международной кооперации производства проявляется в образовании обширных зон влияния той или иной державы или группы наиболее развитых стран. Эти страны и группы государств становятся своеобразными интеграционными центрами, вокруг которых группируются другие государства, образуя своеобразные материки в океане мирохозяйственных связей.

На рубеже 1999 г. в условиях хозяйственной деятельности в большинстве стран Европейского союза (ЕС) произошли кардинальные изменения. На место множества национальных валют пришла единая европейская денежная единица (евро), заменяющая эти валюты во всех современных функциях денег и во всех деловых операциях.

1 января 1999 года вошло в историю как день рождения новой валюты – евро. В течение первых трёх лет она существовала лишь в осязаемой, электронной форме. Но затем в обращении появились новые банкноты и монеты, а знакомые в течение многих десятилетий германская марка, французский франк, итальянская лира, голландский гульден, бельгийский (и люксембургский) франк, испанская песета, португальский эскудо, ирландский фунт, австрийский шиллинг, и финская марка бесследно исчезнут, оставшись лишь в анналах экономической истории.

Создание одиннадцатью государствами европейского Союза единой коллективной валюты – это не одномоментная техническая операция, подобная, скажем, пережитому нами в 1998 году обмену старых рублей на новые. В отличие от российской деноминации введение евро имеет три глубоких измерения – прошлое, настоящее и будущее.

Евро как международная резервная валюта

... историю евро; рассмотреть особенности европейского сегмента мирового валютного рынка; произвести оценку евро как мировой резервной влюты; исследовать динамику развитие валютных операций. Объектом исследования является евро. ... стихийного определения валютных курсов путем балансирования спроса и предложения различных валют; предоставления механизмов защиты от валютных рисков; диверсификации валютных ...

Экономический (валютный) союз – это высший из достигнутых к настоящему времени этапов европейской интеграции. Интеграция, в свою очередь, представляет собой апогей длительной исторической эволюции Западной Европы — её экономики, социальных отношений, политического устройства, Европа шла к евро почти две тысячи лет. На рубеже 1999 г. в условиях хозяйственной деятельности в большинстве стран Европейского союза (УС) произошли кардинальные изменения. На место множества национальных валют пришла единая европейская денежная единица (евро), заменяющая эти валюты во всех современных функциях денег и во всех деловых операций. А после ратифицирования оставшимися странами Лиссабонского договора ЕС вплотную подошел финальному этапу — «политическому союзу».

Такой шаг существенно продвигает вперёд процесс интеграции, ибо складывающийся единый внутренний рынок ЕС уже не мог опираться на различные денежные системы, остающиеся в национальном подчинении. Это сохраняло бы внутри ЕС очевидные различия в организации кредитов, расчётов, курсовой политики, а следовательно, и связанные с этим валютные риски, задержки платежей, различия в налогах и ценах и разнобои во внешней валютной политике. С переходом к евро ЕС превращается в мощную и консолидированную валютную зону, способную дополнительно стимулировать экономический рост, заметно снизить операционные расходы предприятий и на равных соперничать с американским долларом и йеной. Именно поэтому европейский бизнес, особенно крупный, с самого начала активно поддержал переход к новой валюте. А впрочем, её позитивно приняло и общественное мнение стран-участниц.

Последним значительным событием стало ратификация оставшимися странами Лиссабонского договора и избрания постоянного председателя (президента) ЕС. Подписание Лиссабонского договора и его ратифицирование всеми странами ЕС приблизило союз к конечному этапу развития интеграционных объединений – политическому союзу.

кономическая интеграция

На межгосударственном уровне интеграция происходит путем формирования региональных экономических объединений государств и согласования их внутренней и внешней экономической политики. Взаимодействие и взаимоприспособление национальных хозяйств проявляется, прежде всего, в постепенном создании «общего рынка» – в либерализации условий товарообмена и перемещения производственных ресурсов (капитала, труда, информации) между странами.

Если 17 – первая половина 20 вв. стали эпохой формирования независимых национальных государств, то во второй половине 20 в. начался обратный процесс. Эта новая тенденция сначала (с 1950-х) получила развитие только в Европе, но затем (с 1960-х) распространилась и на другие регионы. Многие страны добровольно отказываются от полного национального суверенитета и образуют интеграционные объединения с другими государствами. Главной причиной этого процесса является стремление к повышению экономической эффективности производства, и сама интеграция носит прежде всего экономический характер.

Бурный рост экономических интеграционных блоков отражает развитие международного разделения труда и международной производственной кооперации.

Международное разделение труда, Международная производственная кооперация

Конкуренцию никак нельзя соединить с планированием, не ослабляя ...

... удовлетворяет его потребности при минимальных затратах. Таким образом, конкуренция является важным фактором организации производства. Но при этом ее планирование не даст положительных результатов, а только ухудшит положение. ... Что уровень цен диктуется централизованно. Еще один пример можно найти в экономическом устройстве современной России. Из-за особенностей строения рынка нашей страны возникают ...

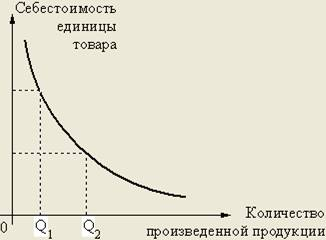

Рис. 1. Эффект экономии на масштабе: при малом объеме выпуска Q1 , только для внутреннего рынка, товар имеет высокую себестоимость и, как следствие высокую цену; при большем объеме выпуска Q2 , с использованием экспорта, себестоимость и цена значительно понижаются.

Результатом международного разделения труда и международной производственной кооперации является развитие международного обобществления производства – интернационализация производства. Она экономически выгодна, поскольку, во-первых, позволяет наиболее эффективно использовать ресурсы разных стран, а во-вторых, дает экономию на масштабе. Второй фактор в современных условиях наиболее важен. Дело в том, что высокотехнологичное производство требует высоких начальных инвестиций, которые окупятся, только если производство будет крупномасштабным (рис. 1), иначе высокая цена отпугнет покупателя. Поскольку внутренние рынки большинства стран (даже таких гигантов как США) не обеспечивают достаточно высокого спроса, то требующее больших затрат высокотехнологичное производство (автомобиле- и самолетостроение, производство ЭВМ, видеомагнитофонов…) становится выгодным лишь при работе не только на внутренний, но и на внешние рынки.

Интернационализация производства идет одновременно и на общемировом уровне, и на уровне отдельных регионов. Для стимулирования этого объективного процесса создаются специальные наднациональные экономические организации, регулирующие мировую экономику и перехватывающие часть экономического суверенитета у национальных государств.

Интернационализация производства может развиваться по-разному. Простейшая ситуация – это когда между разными странами устанавливаются устойчивые экономические связи по принципу взаимодополнения. В этом случае каждая страна развивает свой особый набор отраслей, чтобы продавать их продукцию в значительной мере за рубеж, а затем на валютную выручку приобретать товары тех отраслей, которые лучше развиты в других странах (например, Россия специализируется на добыче и экспорте энергоресурсов, импортируя потребительские промтовары).

Страны получают при этом обоюдные выгоды, но их экономика развивается несколько односторонне и сильно зависит от мирового рынка. Именно эта тенденция доминирует сейчас в мировом хозяйстве в целом: на фоне общего экономического роста увеличивается разрыв между развитыми и развивающимися странами. Главными организациями, стимулирующими и контролирующими такого рода интернационализацию в мировом масштабе, являются Всемирная торговая организация (ВТО) и международные финансовые организации как, например, Международный валютный фонд (МВФ).

Более высокая ступень интернационализации предполагает выравнивание экономических параметров стран-участниц. В международном масштабе этот процесс стремятся направлять экономические организации (например, ЮНКТАД) при Организации Объединенных Наций. Однако результаты их деятельности до сих пор выглядят довольно малозначительными. С гораздо более ощутимым эффектом подобная интернационализация развивается не на мировом, а на региональном уровне в виде создания интеграционных союзов различных групп стран.

Место и роль стран ЕС в мировой экономике

... сущности интеграционных процессов, которые в свою очередь отражают тенденции развития мировой экономики в начале 21 века. Цель работы: выявить роль Европейского союза в мировом хозяйстве., Для достижения ... валютному союзу новых стран. Развитие интеграции в рамках ЕС прошло ряд этапов, характеризующихся как ее углублением, переходом от низших форм (зона свободной торговли, таможенный союз, общий ...

Помимо чисто экономических причин у региональной интеграции есть и политические стимулы. Укрепление тесных экономических отношений между разными странами, сращивание национальных экономик гасит возможность их политических конфликтов и позволяет вести единую политику в отношении других стран. Например, участие Германии и Франции в ЕС ликвидировало их политическое противостояние, длившееся со времен Тридцатилетней войны, и позволило им выступать «единым фронтом» против общих соперников (в 1950–1980-х – против СССР, с 1990-х – против США).

Формирование интеграционных группировок стало одной из мирных форм современного геоэкономического и геополитического соперничества.

В начале 2000-х, по данным Секретариата Всемирной торговой организации (ВТО), в мире зарегистрировано 214 региональных торговых соглашений интеграционного характера. Международные экономические интеграционные объединения есть во всех регионах земного шара, в них входят страны с самым разным уровнем развития и социально-экономическим строем. Самые крупные и активные действующие интеграционные блоки – это Европейский союз (ЕС), Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА) и организация «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС) в бассейне Тихого океана.

(См. Приложение. Табл. 1):

- зона свободной торговли,

- таможенный союз,

- общий рынок,

- экономический союз и

- политический союз.

На каждой из этих ступеней устраняются определенные экономические барьеры (различия) между странами, вступившими в интеграционный союз. В результате в границах интеграционного блока складывается единое рыночное пространство, все страны-участницы выигрывают за счет повышения эффективности деятельности фирм и понижения государственных расходов на таможенный контроль.

зона свободной торговли

После завершения создания зоны свободной торговли участники интеграционного блока переходят к таможенному союзу. Теперь уже унифицируются внешние тарифы, проводится единая внешнеторговая политика – участники союза совместно устанавливают единый тарифный барьер против третьих стран. Когда таможенные тарифы в отношении третьих стран различны, то это дает возможность фирмам стран вне зоны свободной торговли проникать через ослабленную границу одной из стран-участниц на рынки всех стран экономического блока. Например, если тариф на американские автомобили во Франции высок, а в Германии низок, то американские автомобили могут «завоевать» Францию – сначала их продадут в Германию, а затем, благодаря отсутствию внутренних пошлин, легко перепродадут во Францию. Унификация внешних тарифов дает возможность надежнее защищать формирующееся единое региональное рыночное пространство и выступать на международной арене в качестве сплоченного торгового блока. Но при этом страны-участники данного интеграционного объединения теряют часть своего внешнеэкономического суверенитета. Поскольку создание таможенного союза требует значительных усилий по координации экономической политики, не все зоны свободной торговли «дорастают» до таможенного союза.

Первые таможенные союзы появились еще в 19 в. (например, германский таможенный союз, Zollverein, объединявший в 1834–1871 ряд немецких государств), накануне Второй мировой войны функционировало более 15 таможенных союзов. Но поскольку тогда роль мировой экономики в сравнении с внутринациональным хозяйством была невелика, эти таможенные союзы не имели особого значения и не претендовали на превращение во что-то иное. «Эра интеграции» началась в 1950-е, когда бурный рост интеграционных процессов стал закономерным проявлением глобализации – постепенного «растворения» национальных экономик в мировом хозяйстве. Теперь таможенный союз рассматривается не как конечный результат, а лишь как промежуточная фаза экономического сотрудничества стран-партнеров.

общий рынок.

экономическим союзом

политического союза

Европейского объединения угля и стали

первом этапе

Европейская ассоциация свободной торговли, Второй этап

(См. Приложение Табл.3).

Третий этап, Североамериканское соглашение о свободной торговле, Четвертый этап

пятый этап

Что касается ЕАСТ, то эта организация не продвинулась далее организации беспошлинной торговли, в ее рядах в начале 2000-х остались только четыре страны (Лихтенштейн, Швейцария, Исландия и Норвегия), которые тоже стремятся влиться в ЕС. Когда Швейцария (в 1992) и Норвегия (в 1994) проводили референдум о вступлении в Союз, противники этого шага одержали победу лишь с небольшим перевесом. Можно не сомневаться, что в начале 21 в. ЕАСТ полностью сольется с ЕС.

Помимо ЕС и «отмирающего» ЕАСТ есть и другие, более мелкие западноевропейские блоки типа Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) или Северного совета (страны Скандинавии).

(См. Приложение Табл.4).

История сотрудничества

25 июня 1988 года было подписано соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС и СССР, а 24 июня1994 — двустороннее соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Европейским Союзом и Россией (вступило в силу 1 декабря1997).

Первое заседание Совета сотрудничества ЕС—Россия состоялось в Лондоне27 января1998.

Сферы сотрудничества

Соглашением 2005 года предусматривалось осуществлять стратегическое партнёрство через формирование четырёх общих пространств («дорожные карты»):

·экономического,

·внутренней безопасности и правосудия,

·внешней безопасности,

·науки и образования.

Идею ОЕЭП предложил Романо Проди в 2001г. на саммите ЕС — Россия. Но до настоящего времени эта идея не может быть осуществлена, т.к. между ЕС и Россией не существует даже зона свободной торговли.

В практическом плане это должно было вылиться в сближение экономик России и Евросоюза, углубление совместного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконной миграцией, а в перспективе — и в отмену визового режима.

Общее пространство внешней безопасности предполагало наращивание сотрудничества сторон в решении международных проблем.

По статистике, на Евросоюз приходится половина объёма внешней торговли России, а государства-участники этой организации являются крупнейшими прямыми инвесторами в российскую экономику.

В 2003 году товарный обмен между РФ и Евросоюзом (с учетом новых его членов, вступивших в ЕС в 2004) достиг 92 млрд. евро. Из Европы в РФ поступают преимущественно машины и оборудование, готовая промышленная продукция, товары широкого потребления. ЕС — главный для России источник современных технологий.

Россия в основном выступает в роли поставщика энергоресурсов. Доля «Газпрома» в поставках природного газа в Западную Европу составляет 25%. Эстония, Литва, Латвия и Словакия практически полностью зависят от российского газа, а Венгрия, Польша и Чехия — на две трети и более. Что касается нефти, то Россия поставляет в ЕС 44% от её общего импорта. Следует, однако, иметь в виду, что по существующим документам ЕС государства-члены обязаны диверсифицировать импорт — что неминуемо приведёт к снижению российского экспорта энергоносителей в Европу и необходимости для России выходить на новые рынки сбыта.

Безвизовый режим

27 августа 2002 г. президент России Владимир Путин направил в адрес председателя Европейской Комиссии и глав государств-членов ЕС послание по проблематике жизнеобеспечения Калининградской области в свете расширения ЕС, в котором было предложено рассмотреть вопрос о переходе в перспективе на безвизовый режим взаимных поездок. Это послание явилось официальным началом переговоров по вопросу безвизовых поездок граждан России и стран Европейского Союза. На удивление, ЕС не отверг возможность установления безвизового режима с Россией, а, напротив, на заседании Совета ЕС в Брюсселе 30 сентября 2002 г. было принято решение рассмотреть отдельно в качестве долгосрочной перспективы вопрос о возможности установления с Россией безвизовых отношений.

17 июля 2003 года глава Европейской комиссии Романо Проди заявил, что в течение ближайших пяти лет может быть ликвидирована нынешняя система виз для въезда граждан России в страны Евросоюза.

19 июня 2006 года постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что рано или поздно, может быть, к 2008 году, РФ и ЕС выйдут на безвизовый режим.

7 июля 2008 года глава международного комитета Госдумы Константин Косачев заявил, что Россия и ЕС готовы, через два-три года перейти к полной отмене визового режима.

12 января 2010 года глава МИД председательствующей в ЕС Испании Мигель Анхель Моратинос заявил, что в течение срока председательства Испании в ЕС (т.е. до 30.06.10) должна быть создана «дорожная карта», предусматривающей либерализацию и последующую отмену визового режима между Россией и ЕС.

24 февраля 2010 года верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон на пресс-конференции в Москве заявила, что Евросоюзу и России предстоит еще многое сделать для достижения безвизового режима. По мнению Deutsche Welle, Кэтрин Эштон полагает, что Евросоюзу и России еще далеко до введения безвизового режима.

Проблемы

В то же время, по состоянию на 2004, переговоры по наполнению четырёх пространств практическим содержанием продвигаются медленно. Наибольших успехов стороны достигли в формировании общего экономического пространства.

Что касается вопросов внутренней и внешней безопасности, то расширение ЕС, осуществлённое в 2004 году, вызвало к жизни новые проблемы, при этом отношения с Россией были низведены Евросоюзом до ранга отношений с так называемыми государствами «непосредственного соседства», куда также попали страны Северной Африки, Украина, Молдавия, Грузия и т. п.

С присоединением 10 новых стран негативное отношение к России в штаб-квартире ЕС усиливается. Показательной стала проведённая 10 октября2004 встреча глав МИД 11 стран — членов ЕС (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Швеция, Финляндия и Австрия), на которой было выдвинуто требование поднять роль «малых стран» во внешней политике ЕС, а более конкретно — ужесточить политику ЕС в отношении России.

Новым объектом критики с сентября 2004 стали предложения президента России Владимира Путина по государственному переустройству России.

Претензии России к ЕС касаются:

- ·предложений ЕС о ведении диалога с Россией в рамках программы «Новое партнерство» — единого плана сотрудничества ЕС с граничащими с ним государствами, что ставит Россию на уровень североафриканских государств;

- ·неурегулированности вопросов перевозки грузов и пассажиров между основной территорией России и Калининградской областью;

- ·ущемления прав русскоязычных меньшинств в Латвии и Эстонии;

- ·попыток ЕС противостоять сохранению внешнеполитического влияния России на постсоветском пространстве;

Претензии ЕС к России касаются:

- ·нарушений прав человека в Чечне и гражданских свобод;

- ·сохранения российских военных баз в Приднестровье и Грузии, вмешательства России во внутригрузинские конфликты (Абхазия и Южная Осетия);

- ·заниженных внутрироссийских цен на энергоносители по сравнению с мировыми ценами;

- ·взимания Россией компенсационных выплат с европейских авиакомпаний за использование ими беспосадочного транссибирского маршрута.

Отсутствие прогресса в отношениях между Россией и ЕС привело, в частности, к переносу саммита Россия — ЕС, планировавшегося на 11 ноября2004 года. Саммит всё же состоялся 25 ноября 2004, но был практически полностью посвящён обсуждению итогов президентских выборов на Украине и не принёс никакого прогресса в отношениях между ЕС и Россией.

Следующий саммит прошёл 25 мая2005 года.

Так же саммиты прошли:

18 ноября 2009, Стокгольм

21-22 мая 2009, Хабаровск

14 ноября 2008, Ницца

26-27 июня 2008, Ханты-Мансийск

26 октября 2007, Мафра

18 мая 2007, Самара

24 ноября 2006, Хельсинки

25 мая 2006, Сочи

4 октября 2005, Лондон

Перспективы

В 2010 году удалось договориться об упрощенном режиме получения виз для российских граждан, что станет фундаментом для дальнейшего введения безвизового режима между Россией и странами Евросоюза.

Европейский союз – единственное из интеграционных объединений, которое вплотную подошло к созданию политического союза, но из-за трудности формирования единой политической позиции стран Европейского союза по отношению к самому главному их геополитическому сопернику – США. В то время как страны континентальной Европы постепенно усиливают критику претензий Америки на роль «мирового полицейского», то Великобритания остается твердым союзником США.

Безусловно, ратификация всеми странами союза Лиссабонского договора и избрание Хермана ван Ромпея президентом стало большим шагом в пути становления ЕС политическим союзом.

Россия и Евросоюз сотрудничают в экономической сфере, сфере внутренней и внешней безопасности, правосудия, а также в сфере науки и образования. Россия и ЕС ведут переговоры о введение безвизового режима, но как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, что Евросоюзу и России предстоит еще многое сделать для достижения безвизового режима.

| Таблица 1. СТУПЕНИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ | ||

| Ступени | Сущность | Примеры |

| 1. Зона свободной торговли | Отмена таможенных пошлин в торговле между странами – участниками интеграционной группировки | ЕЭС в 1958–1968

ЕАСТ с 1960 НАФТА с 1988 МЕРКОСУР с 1991 |

| 2. Таможенный союз | Унификация таможенных пошлин в отношении третьих стран | ЕЭС в 1968–1986

МЕРКОСУР с 1996 |

| 3. Общий рынок | Либерализация движения ресурсов (капиталов, рабочей силы и т.д.) между странами – участниками интеграционной группировки | ЕЭС в 1987–1992 |

| 4. Экономический союз | Координация и унификация внутриэкономической политики стран-участников, включая переход к единой валюте | ЕС с 1993 |

| 5. Политический союз | Проведение единой внешней политики | Пока примеров нет |

| Таблица 2. СООТНОШЕНИЕ СИЛ В ЕЭС И ЕАСТ, 1960 | |||||

| ЕЭС | ЕАСТ | ||||

| Страны | Национальный доход (млрд. долл.) | Национальный доход на душу населения (долл.) | Национальный доход (млрд. долл.) | Национальный доход на душу населения (долл.) | |

| ФРГ | 51,6 | 967 | Великобритания | 56,7 | 1082 |

| Франция | 39,5* | 871* | Швеция | 10,9 | 1453 |

| Италия | 25,2 | 510 | Швейцария | 7,3 | 1377 |

| Голландия | 10,2 | 870 | Дания | 4,8 | 1043 |

| Бельгия | 9,4 | 1000 | Австрия | 4,5 | 669 |

| Люксембург | Норвегия | 3,2* | 889 | ||

| Португалия | 2,0 | 225 | |||

| ИТОГО | 135,9 | 803 | 89,4 | 1011 | |

| * Данные даны на 1959 г.

Составлено по: Юданов Ю.И. Борьба за рынки в Западной Европе . М., 1962 |

|||||

|

Таблица 3. Расширение ЕС |

||

| Год | Страна | Общее

количество членов |

| 25 марта 1957 | Бельгия, Германия 1 , Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция² | 6 |

| 1 января 1973 | Великобритания*, Дания³, Ирландия | 9 |

| 1 января 1981 | Греция | 10 |

| 1 января 1986 | Испания, Португалия | 12 |

| 1 января 1995 | Австрия, Финляндия, Швеция | 15 |

| 1 мая 2004 | Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, Эстония | 25 |

| 1 января 2007 | Болгария, Румыния | 27 |

| Таблица 4. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕС, НАФТА и АТЭС | |||

| Характеристики | ЕС (с 1958) | НАФТА (с 1988) | АТЭС (с 1989) |

| Число стран на начало 2000-х | 27 | 3 | 21 |

| Уровень интеграции | Экономический союз | Зона свободной торговли | Формирование зоны свободной торговли |

| Распределение сил внутри блока | Полицентричность при общем лидерстве Германии | Моноцентричность (США – абсолютный лидер) | Полицентричность при общем лидерстве Японии |

| Степень разнородности стран-участниц | Наиболее низкая | Средняя | Наиболее высокая |

| Развитие органов наднационального управления | Система органов наднационального управления (Совет ЕС, Европейская комиссия, Европарламент и др.) | Специальных органов наднационального управления нет | Органы наднационального управления уже есть, но не играют большой роли |