Уникальность социально-экономической ситуации в России заключается в том, что она формировалась в условиях попыток создания современной рыночной экономики после долгого господства коммунистической партии, монополизма государственной собственности и директивно-планового метода хозяйствования. Основными условиями нормального функционирования рыночной экономики являются наличие различных форм собственности, преобладание частной собственности на средства производства, конкуренция как механизм реализации экономических интересов, наличие многочисленных фирм малого и среднего бизнеса, разветвленная сеть посредников рыночной экономики, а также наличие рынков товаров, услуг, труда, земли и других элементов рыночной экономики. Однако, в России приходится преодолевать множество трудностей в процессе формирования рыночных отношений. Уникальность социально-экономических и политических трансформаций в российском обществе привела к противоречивости реформ, неоднозначной их оценке и непредвиденным последствиям. Рыночное реформирование в России привело к значительному спаду общественного производства, снижению уровня жизни населения и разрушению социальной сферы. Однако, следует отметить, что произошли также и социально-экономические и политические изменения, которые привели к смене социально-экономического строя, государства и модели политического и экономического развития. Таким образом, актуальность темы курсовой работы определяется уникальностью российской экономики, ее особыми условиями развития, которые отличают ее от западных и восточных моделей экономического развития. Объектом исследования данной работы является российская экономика.

Глава 1. Экономическое развитие России после развала СССР: этапы, проблемы и перспективы

1.1 Реформирование российской экономики в начале 90-х гг. 20 века

История развития рыночной системы в России выделяет четыре основных этапа.

Первый этап: 1992-1994 гг. Этот период характеризовался кризисным развитием экономики, сопровождающимся значительным снижением производства, особенно инвестиций. Спад включал в себя следующие факторы: быструю демилитаризацию экономики и резкое уменьшение военного производства, прекращение производства товаров гражданского назначения, не пользующихся внутренним спросом, развал СССР и СЭВа, что привело к разрушению важных внешних рынков для России, а также возросшие трудности, связанные с реальной системной трансформацией страны. Цены не только повысились, но и начали менять свою структуру, приближаясь к мировым стандартам.

Отраслевая структура экономики России: современные тенденции развития

... экономики в глобальной глобальной экономике, охватывающей все мировое сообщество, также изменилось. После многих лет социально-экономических потрясений, которые Россия испытала после распада Советского Союза, Россия вступила на новый путь развития, ...

В ходе исследования данной проблемы, были использованы труды отечественных авторов, таких как Кудров В.М., Грязная А.Г., Чевчелева Т.В., Видяпин В.И., а также периодические издания, статистические сборники и ресурсы Интернета.

Структура курсовой работы включает в себя введение, две главы с двумя параграфами в каждой главе, заключение и список использованной литературы.

Второй этап: 1994-1996 гг. Стала формироваться нормальная рыночная инфраструктура, началось кредитование экономики по положительной процентной ставке (раньше она часто была отрицательной).

В 1995 и 1996 гг. удалось серьезно ослабить инфляцию. Однако преодолеть спад производства правительство не смогло. Тем не менее, во внешней торговле страны образовалось устойчивое положительное сальдо.

Третий этап: 1996-1998 гг. Главным стал вопрос о возобновлении экономического роста. Была заметно снижена, а затем практически побеждена инфляция. Уменьшена ставка рефинансирования Центробанка, появились первые признаки начинающегося экономического роста, на макроэкономическом уровне достигнута стабилизация. На передний план вышли проблемы реформ на микроуровне, прежде всего на уровне предприятий. Но в августе 1998 г. наступил дефолт, определивший переход к следующему этапу реформ.

Четвертый этап: 1999 г. — по настоящее время. Начался рост производства, вызванный дефолтом. Появился стимул к замещению импорта отечественным производством. Росту производства в России способствовал рост мировых цен на нефть и газ. В целом в 1999-2003 гг. ВВП страны вырос на 37%, промышленное производство — почти на 44, народно-хозяйственные капвложения — на 60%.

Крайне важным этапом является первый этап развития, поскольку именно с начала развала СССР начался переход России на рыночную экономику. Рассмотрим этот этап подробнее.

Реальные экономические реформы в России начались в январе 1992 г. с освобождением от государственного контроля большинства розничных и оптовых цен, сопровождались неизбежным падением жизненного уровня населения, усилением экономического кризиса и вызвали у многих поначалу впечатление шока.

Ельцинско-гайдаровские реформы, проводимые с начала 1992 г., впервые стали реальными рыночными реформами на практике. Главная задача, поставленная перед правительством Гайдара, заключалась в сломе старой командной системы, создании основ рыночной экономики и реальном вхождении страны в рынок до неизбежной отставки правительства.

Экономический кризис в стране после августовского путча 1991 г.

Экономический кризис в России после августовского путча 1991 года стал все более ощутимым. После распада СССР кризис еще усилился, достигнув критической точки к началу 1992 года. В этот период потребительский рынок фактически разрушился, возникла угроза финансового краха и неплатежей в государственный бюджет. Старая система государственных цен перестала быть эффективной, а инфляция привела к тому, что никто не хотел продавать товары по низким государственным ценам. Соотношение между государственными и рыночными ценами достигло уровня 1:40-1:50. Деньги потеряли свою ценность, и начался переход к натуральному обмену между предприятиями. В регионах были введены запреты на вывоз продукции, появились таможни, а бартер стал широко распространенным.

I. Раздел Экономические учения эпохи дорыночной экономики

... «Эссе о торговле» Употребил термин для обозначения экономического организма, в рамках которого в виде взаимосвязанных единиц функционируют классы. Политическая экономия Кенэ «Экономическая таблица» Распространил термин на обсуждение природы богатства, его воспроизводства и ...

Выбор пути радикальных экономических реформ

В такой сложной ситуации президент и его команда разумно решили выбрать путь радикальных экономических реформ. Был принят жесткий курс, предложенный Е. Гайдаром. Это было необходимо, учитывая инерционность прошлого и остроту кризиса, с которым столкнулась страна к началу 1992 года. Цены взлетели вверх, рынок разрушился, а магазины оказались пустыми. В 1991 году Россия находилась на грани экономического коллапса. Производство сокращалось, бюджетный дефицит составлял 27% ВНП, безработица достигла 35%, а спрос превышал предложение. В стране накопился огромный «денежный навес» в размере сотен миллиардов рублей. Параллельно с этим государственный долг страны быстро рос, а золотой запас снижался.

Основные положения гайдаровской программы экономических реформ

Основные положения гайдаровской программы экономических реформ заключались в следующем:

- Либерализация финансовой и денежной системы

- Приватизация государственных предприятий

Для успешной реализации экономических реформ в России были предложены следующие меры:

1. Дерегулирование экономики, снятие административного контроля над ценами и хозяйственными связями. Это включало в себя развитие торговли вместо командно-бюрократического распределения товаров и услуг.

2. Стабилизация финансов и денежной системы, а также укрепление рубля. Это было необходимо для обеспечения устойчивости экономики и доверия к национальной валюте.

3. Приватизация и развитие предпринимательства. Создание институциональных предпосылок для эффективного рыночного хозяйства и экономического роста.

4. Активная социальная политика, направленная на адаптацию трудоспособного населения к новым условиям и защиту наиболее уязвимых слоев населения.

5. Структурная перестройка экономики, ее демилитаризация и приспособление к структуре реального спроса. Это включало повышение конкурентоспособности и интеграцию в мировое хозяйство.

6. Создание конкурентной рыночной среды для повышения эффективности и качества продукции, а также снижения издержек и цен.

Однако, несмотря на задуманные меры, реализация экономических реформ столкнулась с рядом проблем. Во-первых, не были обеспечены политическая стабильность и политическая воля к практической реализации реформ. Противостояние между исполнительной и законодательной ветвями власти подорвало потенциал реформ.

Кроме того, рост розничных цен оказался гораздо выше ожидаемого. По расчетам правительства, рост цен ожидался в 2-3 раза, но на деле они увеличились более чем в 6 раз за первый квартал 1992 года и в 13-15 раз по сравнению с началом 1991 года.

Тем не менее, после резкого взлета цен динамика их роста замедлилась, и в апреле 1992 года розничные цены выросли всего лишь на 22%. Были приняты меры по контролю за кредитной и денежной эмиссией, а также сокращению бюджетного дефицита. Улучшилась ситуация на рынке благодаря наличию старых запасов. Однако предложение товарной массы оставалось слабым, а спад производства продолжался.

Директора государственных предприятий не поддержали реформы и стали залезать во взаимные долги, устанавливать монопольные цены, пытаясь сохранить уровень занятости и заработной платы.

Таким образом, реализация экономических реформ в России столкнулась с проблемами политической нестабильности, ростом цен и недостаточным предложением товаров на рынке.

Аграрные отношения и аграрная реформа в переходной экономике

... реальной рыночной цены земли; Осуществление мониторинга использования земель (инвентаризация землепользования); Проведение открытых земельных торгов, осуществляющихся на конкурентной основе. Экономическая роль государства и его политика в переходных условиях Необходимость государственного вмешательства в экономику переходного ...

Во-вторых, не удалось достичь макроэкономической стабилизации.

Реальные факты: В 1990-х годах Россия столкнулась с острым экономическим кризисом, который привел к значительным сдвигам в макроэкономических показателях. Национальная валюта – рубль – подверглась дефициту, что существенно снизило стабильность финансовой системы. Экономический кризис также спровоцировал волны инфляции и повышение цен, что подрывало доверие к национальной валюте и вызывало нестабильность на рынках.

В-третьих, цена экономических реформ оказалась непомерно велика: произошло значительное снижение жизненного уровня населения, усилился спад производства, резко возросла инфляция (1992-1993 гг.), активно разрушался научно-технический потенциал страны, ухудшалась структура производства, падала его эффективность и т. д. В результате этого зрело и укреплялось сопротивление радикальным экономическим реформам, возникла почва для объединения и консолидации сил оппозиции.

Реальные факты: Экономические реформы, проведенные в 1990-х годах, сопровождались серьезными социально-экономическими последствиями. Существенное снижение жизненного уровня населения происходило из-за роста безработицы, сокращения доходов и ухудшения условий жизни. Производство также испытывало значительный спад, связанный с перестройкой экономики и недостатком финансирования. Инфляция резко возросла, что привело к тому, что цены на товары и услуги значительно увеличились, а покупательная способность населения сократилась. Научно-технический потенциал страны также понес серьезные ущербы в результате недостатка финансирования и внедрения современных технологий. Экономический спад и реформы также вызвали сопротивление и протесты в обществе, что, в свою очередь, способствовало консолидации оппозиционных сил.

В-четвертых, стремясь вывести государство из сферы административного вмешательства в экономику, чтобы дать ей свободу и импульс к саморазвитию, радикальные демократы допустили неуправляемость в хозяйстве, не сумели направить реформу в последовательное русло системных преобразований.

Реальные факты: Радикальные демократы, приходя к власти, стремились провести экономические реформы, которые связывались с отделением государства от экономики и давали возможность предпринимателям свободно вести бизнес. Однако результатом таких реформ стало непрогнозируемое развитие экономики, что привело к неуправляемости в хозяйстве. Отсутствие связующих механизмов между государством и экономикой вряд ли способствовало стимулированию предпринимательства и привлечению инвестиций. Неэффективная налоговая политика, бюрократические препятствия и ограничения также подрывали развитие малого и среднего бизнеса, что приводило к его дальнейшей задержке.

В-пятых, правительство не достигло успеха в борьбе с преступностью в стране, допустив разгул коррупции, создание целых кланов мафиозных групп, организованной преступности. Это породило резкое недовольство в обществе.

Реальные факты: В 1990-х годах Россия столкнулась с серьезной преступностью и коррупцией. Разгул коррупции, создание кланов мафиозных групп и организованной преступности привело к ухудшению общественной безопасности и вызвало недовольство в обществе. Власти не смогли обеспечить эффективные меры борьбы с преступностью и коррупцией, что негативно сказывалось на общественной стабильности и доверии к государству.

В-шестых, из-за недооценки развития малого и среднего бизнеса возникли неоправданные бюрократические, налоговые и иные ограничения.

Реальные факты: В развитии малого и среднего бизнеса в России в 1990-х годах существовали многочисленные бюрократические и налоговые ограничения. Сложные процедуры регистрации, высокие налоговые ставки и другие ограничения препятствовали развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест. Кроме того, ограниченный доступ к финансированию и инвестициям также затруднял рост малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем деятельность радикалов-реформаторов имела и положительные стороны. Они состоят в следующем.

Реальные факты: В период реформ в 1990-х годах были предприняты определенные шаги для модернизации экономики. Это включало приватизацию государственных предприятий, открытие новых рынков и возможностей для предпринимателей, а также некоторые меры по стимулированию инноваций и развитию науки и технологий. Некоторые из этих действий сыграли положительную роль в развитии некоторых отраслей и привлечении иностранных инвестиций.

Реформы и мотивация в России в 1990-е годы

Команда молодых реформаторов в России начала проводить реальные рыночные реформы, а не только псевдореформы. В конце 1991 года после развала СССР, Е. Гайдар принял решительные меры для преодоления политического сопротивления и инерции старой планово-распределительной системы. Он запустил мотор реформ, который продолжал работать.

В январе-марте 1992 года, после либерализации цен, на рынке началось быстрое насыщение товарной массой. Появились первые признаки формирования рынка потребителя, а не только рынка производителя, как раньше. Это означало, что рынок становился более нормальным.

В этот период начала повышаться роль денег, рубль стал функционировать, а не выполнять только формальную расчетную функцию. Население стало стремиться зарабатывать деньги, а предприятия и население приспосабливались к рыночным условиям. Менталитет населения начал меняться в сторону принятия рыночных ценностей.

Государственное вмешательство в экономику резко сократилось и изменилось качественно. Рынок заменил командное централизованное распределение ресурсов. Правительство стало распределять деньги, льготные кредиты и субсидии, а не материальные ресурсы. Вмешательство стало более индикативным и ориентированным на экономический прагматизм, а не на прямые методы.

В результате экономических реформ в России, начавшихся после трудного 1992 года, произошли положительные изменения во многих аспектах. Один из ключевых результатов был сниженный уровень инфляции и успешное преодоление зависимости от импорта зерна, что ранее казалось невозможным. С 1993 по 1997 год было достигнуто крупное положительное сальдо внешней торговли, а валютные резервы страны заметно возросли. В различных отраслях экономики появились эффективные предприятия, которые продолжали расти даже в условиях общего спада.

Спад в 1995-1997 годах приобрел положительный оттенок, так как его причиной стал не распад межреспубликанских и внутрисэвовских связей, а спрос на товары. Однако, этот спад также вызывался увеличением неплатежей.

В 1993 году розничный товарооборот увеличился на 2%, а реальные доходы населения – на 16%. В 1994 году эта тенденция продолжилась с ростом на 0,1% и 12% соответственно. Общая ситуация на потребительском рынке также улучшилась. В 1995 и 1996 годах спад производства продолжался, но темпы инфляции уменьшились. В 1997 году наступил перелом, спад производства прекратился и появились возможности для инвестиций. Однако 1998 год привел к иным результатам из-за серьезных стратегических ошибок, таких как отказ от долговых обязательств и девальвация рубля.

1.2 Финансовый дефолт 1998 года и его последствия для российской экономики

В августе 1998 года произошел финансовый дефолт из-за серьезных ошибок в финансовых манипуляциях с государственными казначейскими облигациями (ГКО) и облигациями федерального займа (ОФЗ).

Эти облигации выпускались для покрытия бюджетного дефицита, но осенью 1997 года сбор налогов достиг всего 67% запланированного уровня. Пирамида ГКО-ОФЗ стала основой внутренних заимствований в этот период. Негативно сказались также низкие мировые цены на нефть и газ, с ценой на нефть достигшей самого низкого уровня с 1976 года — 13,4 доллара за баррель и 9,7 доллара в декабре 1998 года.

Дефолт в России произошел из-за сочетания внутренних и внешних проблем. Внутренние проблемы включали падение производства, бюджетный дефицит, отсутствие необходимого золотовалютного резерва и инфляцию. Внешний фактор был связан с финансовым кризисом, начавшимся в Юго-Восточной Азии, и низкими мировыми ценами на нефть и газ.

Новоиспеченный премьер-министр С. Кириенко, похоже, не предвидел дефолта и полагался на политику Центробанка, которая была сконцентрирована на борьбе с бюджетным дефицитом путем финансовой спекуляции. Однако стало ясно, что дефолт можно было избежать, приняв предупредительные меры, включая налоговую реформу.

Сразу после дефолта С. Кириенко был заменен Е. Примаковым на посту премьер-министра РФ. Несмотря на опасения о возможном отказе от рыночных и демократических реформ, Примаков продолжил стратегический курс, который был установлен ранее и продолжился и при В. Путине. Более того, удалось разработать и реализовать бездефицитный бюджет на 1999 год.

План правительства по преодолению дефолта включал введение плавающего курса рубля с последующей девальвацией, трехмесячный мораторий на погашение внешних долгов российских банков и принудительную реструктуризацию долгов по ГКО-ОФЗ. Государственная Дума, которая ранее игнорировала все попытки реформаторов принять законопроекты по сокращению государственных расходов и реформированию налогообложения, поддержала политику нового премьера. Возникли признаки внутриполитической стабилизации.

Экономические реформы в России в начале 21 века

В начале 21 века Россия столкнулась с вызовами экономических реформ и стремилась к устойчивому развитию. Премьерство С. Степашина длилось всего 3 месяца и не принесло значительных изменений в экономике страны. Однако приход В. Путина на руководящие посты сыграл ключевую роль в изменении ситуации в позитивном направлении.

В начале 2000 года Россия начала формировать внутриполитическую стабильность и установила центристский парламент. Это привело к укреплению вертикали федеральной исполнительной власти и уменьшению влияния оппозиции в парламенте.

Более того, страна столкнулась с быстрым экономическим ростом. В 2003 году ВВП вырос на 7,3%, и Россия стала устанавливать стабильный курс рубля. Государство активно выплачивало внешний долг и наращивало свой золотовалютный запас. Рост производства и инвестиций сделал Россию более привлекательной для мировых инвесторов, и перспективы ее развития стали более ясными.

В марте 2004 года произошла смена правительства с целью ускорить экономические реформы и системную трансформацию. В этом контексте на повестку дня были поставлены административная и налоговая реформы, сокращение численности министерств и государственных чиновников, реформа естественных монополий и поддержка малого и среднего бизнеса, а также борьба с коррупцией.

Тем не менее, начало 21 века в России было характеризовано некоторой нестабильностью в росте производства и высокой зависимостью от мировых цен на сырье. Экономика также не обладала достаточно сильной институциональной базой для современных рыночных механизмов. Кроме того, некоторые секторы, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, естественные монополии и наука, оставались недостаточно реформированными или вообще не затрагивались рыночными реформами.

Глава 2. Экономическое развитие России в современное время

2.1 Анализ развития российской экономики после кризиса 1998 г.

В период с 2000 по 2007 гг. Россия стала одним из наиболее быстро растущих регионов мира. В целом, за последние годы основные экономические показатели динамики российского национального хозяйства значительно превышали темпы роста мировой экономики. Темы роста основных макроэкономических показателей были довольно значительнвми, что видно из таблицы 1.

Таблица 1 Динамика основных экономических показателей в 2005-2007 гг., в % к предыдущему году

Экономические показатели

В данной части работы рассмотрим основные экономические показатели страны за период с 2005 по 2007 годы.

| Показатель | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |

| Валовой внутренний продукт | 106,2 | 106,7 | 108,0 |

| Индекс промышленного производства | 104,0 | 103,9 | 106,0 |

| Продукция сельского хозяйства | 102,0 | 102,8 | 103,0 |

| Оборот розничной торговли | 112,0 | 113,0 | 115,0 |

| Внешнеторговый оборот, в том числе | 132,6 | 127,0 | 124,8 |

| Экспорт товаров | 134,6 | 125,0 | 114,6 |

| Импорт товаров | 128,9 | 130,8 | 135,0 |

| Инвестиции в основной капитал | 110,5 | 113,5 | 120,0 |

| Индекс потребительских цен | 112,7 | 109,7 | 112,0 |

| Золотовалютные резервы ЦБ, млрд.долл. | 175,0 | 300,0 | 479,4 |

| Объем стабилизационного фонда, млрд руб. | 522,3 | 2180,0 | 3859,0 |

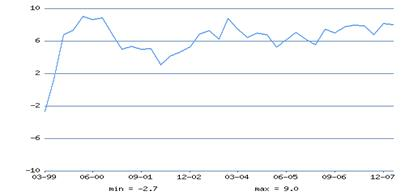

Судя по сводкам официальной статистики, страна переживала один из самых благополучных периодов в нашей новейшей истории. Рост доходов от экспорта обеспечивает поддержание спроса на внутреннем рынке и общего экономического роста. ВВП страны устойчиво растет на протяжении последних восьми лет (см. табл. 2 и рис. 1).

Эту картину дополняет бурный приток иностранных инвестиций, обозначившийся в последние годы.

Таблица 2 Динамика ВВП

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |

| Валовой внутренний продукт(млрд.руб.) | 13 243,2 | 17 048,1 | 21 625,4 | 26 903,5 | 33 111,4 | 41 668,0 |

Рис.1 Темпы роста валового внутреннего продукта России (ВВП России), % к аналогичному периоду предыдущего года[10]

По размерам ВВП, рассчитанного по обменному (текущему) курсу, Россия занимает десятое место в мире (1,27 трлн долл.), опережая такие страны, как Италия, Бразилия и Франция. Парадокс заключается в том, что через 16 лет российская экономика наконец-то не только достигла уровня 1991 г., но и превзошла его на 10%. При этом на постсоветском пространстве Россия — далеко не первая страна, экономика которой превзошла уровень 1991 г. Его превысили Латвия. Эстония, Белоруссия, Казахстан и Литва (причем некоторые из них — в полтора-два раза).

Между тем, Россия лидирует среди стран G8 по темпам роста ВВП, но отстает от Китая и Индии. Кроме того, наша страна лидирует в «восьмерке» и по росту расходов на конечное потребление, росту промышленного производства.

Валовой внутренний продукт представляет собой комплексную характеристику эффективности действующей модели экономики. Рост этого показателя сам по себе ничего не говорит о качестве экономического развития. Необходимо учитывать и структуру ВВП, поскольку его объем складывается из стоимости произведенных товаров, услуг и налоговых поступлений.

Если в 1991 г, значительная часть ВВП РФ приходилась на товары — 60,5%, то по результатам 2007 г. товарная часть составила всего лишь 35,3%. За этот же период доля услуг в ВВП выросла с 32,6 до 51,9%. Налоговые поступления увеличились, но незначительно (на 4,8%).

То есть за 16 лет реформ абсолютная величина национального ВВП практически не изменилась (1,27 трлн долл в 2007 г. и 1,22 трлн долл в 1991 г.).

Произошло лишь его перераспределение — увеличилась доля услуг. Товарная составляющая ВВП является приоритетной. По ней можно судить о состоянии производства, уровне научно-технического прогресса, возможностях государства выполнять свои социальные функции, строить прогнозы и выстраивать долгосрочную политику .

В 2007 г. объем промышленного производства составил всего 90,8% к уровню 1991 г. Наихудшие результаты в промышленности (ниже средней величины 90,8% к уровню 1991 г.) были продемонстрированы в производстве кожи, изделий из нее и обуви (24,7%), текстильном и швейном производстве (25,2%), выпуске машин и оборудования (46,8%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (47,6%), производстве транспортных средств и оборудования (53,9%).

Как и в предыдущие годы, основной объем производства (более 60%) пришелся на сырьевые отрасли, включая отрасли, связанные с начальным переделом (рис. 2).

Россия занимает первое место в мире по производству природного газа и добыче нефти; третье место по выплавке чугуна и производству пиломатериалов; четвертое по добыче бурого угля, производству стали, готового проката черных металлов, выпуску минеральных удобрений; пятое по добыче железной руды и вывозу деловой древесины. Доля промышленных изделий в общем объеме производства составляет менее 20%, при том, что даже в 1996-1998 гг. этот показатель не опускался ниже 23%. По данным статистики, количество образцов новой техники сократилось на 20%, а доля принципиально новых видов продукции в общей товарной продукции машиностроения упала с 3 до 1,6% .

Рис.2 Структура ВВП России, 2007 г.

В период до 2008 года, Россия активно привлекала иностранные инвестиции, создавая благоприятные условия для вложения капитала в свою экономику. Это привело к увеличению прямых иностранных инвестиций и активной экспансии российского бизнеса за рубежом (дополнительные детали см. в Приложении 1).

К концу 2008 года, накопленный иностранный капитал в российской экономике достиг 264,6 миллиарда долларов США, что представляло рост на 19,9% по сравнению с предыдущим годом. Этот капитал разделялся на различные виды инвестиций, включая прочие инвестиции на возвратной основе (51,6%), прямые инвестиции (46,3%) и портфельные инвестиции (2,1%), см. таблицу ниже:

Таблица 1: Структура иностранных инвестиций в России (по состоянию на конец 2008 года)

— Прочие инвестиции (на возвратной основе): 51,6%

— Прямые инвестиции: 46,3%

— Портфельные инвестиции: 2,1%

Кроме того, направленность иностранных инвестиций в различные отрасли промышленности оставалась стабильной. Половина капиталовложений сосредотачивалась в компаниях, занимающихся добычей полезных ископаемых (17,3%), транспортом и связью (26,9%), а также электроэнергетикой, большая часть которой контролировалась государством. Важно отметить, что только 15% новых инвестиций направлялись в обрабатывающую промышленность. Это свидетельствует о том, что инвесторы предпочитали отрасли, обеспечивающие высокую прибыльность, такие как нефтедобывающий комплекс, автомобильный сектор с иностранными сборочными заводами, и другие.

Тем не менее, стоит отметить, что удельный вес инвестиций в основной капитал машиностроения в течение 2000-2006 годов оставался низким, составляя в среднем всего 2,5%, в то время как доля инвестиций в добычу топливно-энергетических ресурсов составляла 14%, почти в 6 раз больше.

Следует также обратить внимание на высокий уровень инновационных расходов в области машиностроения, которые составляют более половины всех капиталовложений (57%), в то время как в добыче топливно-энергетических ресурсов этот показатель составляет всего 2%.

Кроме этого, важной макроэкономической сферой деятельности остается внешнеторговая деятельность предприятий.

С 2001 года внешнеторговый оборот России заметно увеличился. К 2007 году стоимость экспорта превысила 392 миллиарда долларов, увеличившись на 28,9% по сравнению с 2006 годом. Стороной этому росту был и импорт, который достиг 222 миллиардов долларов, представляя рост в 35%. Однако доля России в мировом экспорте оставалась невысокой: менее 2% от экспорта США, 3% от Японии и Германии, 7% от Франции и Великобритании.

Структура внешней торговли отражала структуру промышленного производства. Больше двух третей национального экспорта приходилось на минеральное сырье и полуфабрикаты. Главные статьи экспорта в 2007 году включали энергоресурсы, черные и цветные металлы, удобрения и лесоматериалы. Вместе с тем, доля промышленной продукции в мировой торговле составляла 66-68%, в то время как минералов и металлов было всего 15%.

Россия занимала лидирующие позиции в мировом экспорте природного газа, необработанных алмазов, алюминия, никеля и азотных удобрений. Важно отметить, что страна экспортировала значительные объемы добываемой нефти, газа, нефтепродуктов, меди, никеля, алюминия и минеральных удобрений. Таким образом, Россия стала важным поставщиком ресурсов для других стран, приносящим выгоду иностранным экономикам, но не всегда способствующим своему собственному развитию.

Важно отметить, что Россия занимала второе место в мире по обеспеченности природными ресурсами на душу населения в ценовом выражении. Тем не менее, по ВВП на душу населения и уровню качества жизни, страна не достигала выдающихся результатов, занимая лишь девятое-десятое место.

Удельный вес машинотехнической продукции в экспорте России оставался невеликим, составляя всего 5,8%. Это сравнимо с такими странами, как Таиланд, КНР, Германия и Япония, где доля этой продукции в экспорте значительно выше. Кроме того, Россия имела небольшую долю в мировом экспорте информационно-коммуникационного оборудования: всего 0,04%, в то время как США, Япония и Китай имели намного большие показатели.

Одним из ключевых факторов развития экономики РФ в период с 2000 по 2007 год являлась ситуация на мировых рынках. Рост промышленного производства и экспорта, в свою очередь, обеспечивали высокие темпы экономического развития. Однако в 2007 году, несмотря на значительный прирост экспорта, было отмечено его замедление в сравнении с предыдущим годом: всего 15,4% против 28,9% соответственно. Это ставит под угрозу здоровье экономики России, которая сегодня в значительной мере зависит от нефти и газа. Так, 80% российского экспорта приходится на нефть, нефтепродукты, газ и металлы. При этом цены на эти товары сильно зависят от мировых экономических и политических событий. В условиях изменения конъюнктуры мирового хозяйства, экономика РФ может ощутить серьезные трудности. Более того, неизвестно, как возможны будут компенсироваться потери бюджета в случае сокращения экспорта.

Еще одним важным фактором проблемы становится резкое увеличение импорта товаров в РФ на 35%, что на 4,2% больше, чем в 2006 году. При этом сократился удельный вес инвестиционной продукции, тогда как повышение реального курса рубля и увеличение доходов предприятий и населения способствовало росту потребительского импорта. Эта тенденция особенно опасна, учитывая опережающие темпы роста импорта по сравнению с экспортом. По различным оценкам, с 2009 или 2010 года импорт товаров может превысить экспорт на 50-60 миллиардов долларов в год. Продолжение этой тенденции вызывает опасения касательно экономической безопасности страны, учитывая товарно-продуктовую зависимость от иностранных производителей. Необходимо поставить вопрос о возможности обеспечения экономической стабильности России в случае роста импорта и снижения экспорта.

В целом, динамика российского делового климата в 2000-2007 гг. представляется достаточно благоприятной. Российский бизнес становится более эффективным и активно выходит на мировую арену, занимая лидирующее положение в своих отраслях. Растет рынок слияний и поглощений, а значит, можно ожидать активизации процессов структурной перестройки экономики и прихода более эффективных собственников. Укрепляется банковский сектор, выполняющий значимую роль в финансировании проектов российского бизнеса.

Ключевыми конкурентными преимуществами российской экономики остаются сохраняющийся производственный и научный потенциал; квалифицированные трудовые ресурсы; выгодные геоэкономическое и геополитическое положения (связь стран ЕС и АТЭС); наличие крупных источников природных ресурсов (энергоносителей, нефти, газа, металлов и т.п.).

2.2 Мировой финансовый кризис 2008 г. и его влияние на российскую экономику

После 10 лет бурного роста Россия испытала воздействие глобального финансового кризиса, что ставит новую задачу в области макроэкономической политики. После того как российская экономика достигла впечатляющих темпов роста в период с 1999 по 2007 г. (7% в год) и еще более высоких темпов в первой половине 2008 г. (8%), в стране началось постепенное замедление экономического роста.

В первой половине 2008 г. в России по-прежнему наблюдались высокие темпы роста ВВП — около 8%, что отчасти было отражением хороших фундаментальных макроэкономических условий. Такие темпы роста превышали долгосрочный потенциал российской экономики (согласно оценкам, он составляет примерно 6-7%), а признаки перегрева были уже очевидны. Рост инфляции, сокращение безработицы, повышение коэффициента использования производственных мощностей, а также тот факт, что рост реальной заработной платы значительно опережает рост производительности, — все эти признаки свидетельствовали о «перегреве» экономики в условиях ограничений (в основном инфраструктурных), сдерживающих предложение.

В осенний период 2008 года Российская Федерация столкнулась с серьезными экономическими проблемами. В данное время Правительство РФ заявило о приостановке роста ВВП, снижении темпов роста оборотов розничной торговли, которые упали до уровня, характерного для начала 2000-х годов, а также о проблемах с увеличением реальных доходов населения.

К сентябрю 2008 года темпы прироста российской экономики замедлились до всего лишь 0,4%. Следует отметить, что этот показатель находится на грани статистической погрешности и может свидетельствовать о фактической остановке экономического роста. Основной причиной такого замедления является существенное сокращение российского экспорта, обусловленное резким падением мировых цен на нефть.

В конце 2008 года Министерство экономического развития понизило прогноз изменения ВВП России на 2009 год с минус 0,2% до минус 2,2%. Что касается промышленности, прогноз ухудшился до минус 7,4%, а по инвестициям прогнозируется отток капитала на уровне около 14%. Заместитель министра экономического развития, А. Клепач, выразил опасения о том, что спад в промышленности может оказаться более серьезным, чем было предсказано, и все будет зависеть от того, насколько эффективно будет реализован антикризисный пакет и как будет развиваться банковское кредитование экономики.

Необходимо отметить, что Россия не была полностью защищена от последствий глобального кризиса. Она столкнулась с четырьмя взаимосвязанными шоками, которые привели к негативным последствиям для экономики страны.

Первый шок связан с прекращением притока капитала в Россию и оттоком инвесторов, которые уводили свои средства в более надежные активы. Это привело к снижению объемов инвестиций и ослаблению экономической активности в стране.

Второй шок связан с проблемами ликвидности банковской системы России, которая столкнулась с проблемами погашения краткосрочной внешней задолженности.

Третий шок связан с падением цен на нефть, что привело к сокращению профицитов бюджета и счета текущих операций России. Кроме того, это привело к снижению золотовалютных резервов страны, которые являются одними из крупнейших в мире.

Четвертый шок связан с последствиями резкого снижения спроса на экспортируемые товары России. Это привело к сокращению выпуска продукции и ухудшению ситуации на рынке труда.

Несмотря на это, благодаря хорошо сформированной бюджетной политике и наличию большого резервного буфера, Россия смогла справиться с последствиями кризиса и ограничить его влияние на экономику. Однако это стало возможным благодаря тому, что Россия заранее создала и укрепила свои резервы, чтобы иметь возможность маневрировать в условиях кризиса.

4. На российском фондовом рынке произошел масштабный обвал (это во многом отражает утрату доверия инвесторов во всем мире и ожидание резкого падения цен на нефть).

К середине ноября 2008 г., т. е. менее чем за 5 месяцев, он потерял примерно 2/3 своей стоимости.

Данные шоки сдерживают внутренний спрос, являющийся главным фактором роста в России, что ставит перед Правительством новые задачи экономической политики в совершенно иных внешних и внутренних условиях по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад. Главная задача экономической политики сейчас заключается в том, чтобы ограничить неизбежное воздействие кризиса на реальный сектор, сохранив при этом доставшуюся большой ценой макроэкономическую стабильность и особенно стабильность бюджетной системы.

Интересным представляется ситуация с внешнеторговой деятельностью, поскольку она является ключевой для формирования денежных поступлений государства.

Ежемесячная динамика экспорта в январе-декабре 2008 года свидетельствует, что наращивание объемов экспорта происходило с 34,3 млрд.долл. в январе до 47,0 млрд.долл. в июле (см.рис.3).

Однако, начиная с августа с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры на мировых товарных рынках и снижением мировых цен на нефть и нефтепродукты стоимостные объемы российского экспорта стали сокращаться с 45,4 млрд.долл.США в августе до 28,2 млрд.долл.США в декабре.

В январе-сентябре 2009г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 339,8 млрд.долларов США (57,4% к январю-сентябрю 2008г.), в том числе экспорт — 208,2 млрд.долларов (55,7%), импорт — 131,5 млрд.долларов (60,2%).

Сальдо торгового баланса оставалось положительным, 76,7 млрд.доларов США (в январе-сентябре 2008г. — 155,0 млрд.долларов).

Рис.3 Российский экспорт в 2007, 2008, 2009 гг.

Снижение цен на нефть с мая прошлого года и ограничение заимствований на внешнем рынке вызвали существенное ослабление платежного баланса во втором полугодии 2008 г. Чистый приток частного капитала в размере 83 млрд долл. США в 2007 г. превратился в его чистый отток в размере 130 млрд долл. в 2008 г. В IV квартале прошлого года по сравнению с I кварталом счет текущих операций сократился в 4,5 раза — с 37 млрд долл. США до 8 млрд долл., а в целом за год он составил 99 млрд долл. США.

| I | II | III | IV | год | |

| Счет текущих операций | 37,4 | 25,8 | 27,6 | 8,1 | 98,9 |

| Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами | -24,7 | 35,4 | -9,4 | -129,7 | -128,4 |

| Финансовый счет (кроме резервных активов) | –24,6 | 35,2 | –9,6 | –130,0 | –129,0 |

| Изменение валютных резервов («+» — снижение, «–» — рост) | –6,4 | –64,2 | –15,0 | 131,0 | 45,3 |

Существенное влияние финансовый кризис оказал на денежно-кредитную систему российской экономики.

В прошлом году валютные резервы сократились на 45 млрд долл. США (а золотовалютные — на 51,7 млрд) и фактически перестали выполнять функцию источника денежного предложения. Их сокращение привело к серьезному замедлению денежного предложения. За 11 месяцев 2008 г. объем денежной массы М2 даже снизился на 0,3%, в то время как в 2007 г. за тот же период он увеличился на 35,2%. Объем денежной массы М2 на 1.10.2009 сократился по сравнению с аналогичным показателем 2008 г. на 5%.

В условиях финансовой нестабильности и дефицита долгосрочных ресурсов, банки вынуждены искать источники формирования «длинных» активов. Одним из таких источников являются депозиты юридических лиц и вклады физических лиц, размещенные на срок более трех лет. Однако, их доля в общих пассивах составляет всего 5-6%.

В последнее время наблюдается замедление темпов роста кредитного портфеля. В ноябре 2008 года объем выданных кредитов населению даже сократился на 0,7%, а прирост банковских кредитов предприятиям составил всего 0,7%. За одиннадцать месяцев 2008 года задолженность перед кредитными организациями нефинансовых организаций выросла на 32,6%, что является замедлением по сравнению с 46,9% за тот же период 2007 года.

Одной из причин замедления роста кредитного портфеля является сокращение инвестиционных программ и текущих расходов организаций в период кризиса. В связи с возрастающими рисками непогашения кредитов, банки ужесточают требования к финансовому состоянию граждан, что приводит к снижению покупательской способности и увеличению числа безработных.

С учетом вышеизложенного, банкам необходимо больше внимания уделять привлечению ресурсов с внутреннего рынка, чтобы обеспечить стабильность долгосрочных активов и ликвидность банковской системы в целом.

Осенью 2008 г. Правительством были разработаны специальные антикризисные меры. В 2008 году бюджетные антикризисные меры составили 1089 млрд рублей (2,6 % ВВП), из них на укрепление финансового сектора было направлено 785 млрд рублей, на поддержку реального сектора экономики — 304 млрд рублей. Меры по укреплению финансового сектора, реализованные в 2008 году :

- субординированные кредиты — 450 млрд рублей;

- рекапитализация и другие меры прямой поддержки — 335 млрд рублей;

- рекапитализация Агентства по страхованию вкладов — 200 млрд рублей;

- рекапитализация банков — 75 млрд рублей;

- рекапитализация Агентства по ипотечному жилищному кредитованию — 60 млрд рублей.

Меры по поддержке реальной экономики, реализованные в 2008 году:

- меры налогово-бюджетного стимулирования, направленные на поддержку производителей — 272 млрд рублей;

- снижение налогового бремени — 220 млрд рублей;

- поддержка отраслей — 52 млрд рублей;

- меры налогово-бюджетного стимулирования, адресованные населению — 32 млрд рублей;

- приобретение жилья для военнослужащих и для социально уязвимых групп населения — 32 млрд рублей.

В июне 2009 года В. В. Путин подписал новую программу антикризисных мер, приоритеты которой — социальные обязательства, промышленность, инновации и мощная финансовая система. На 2009 год объявлено о бюджетных антикризисных мерах на 1834,77 млрд рублей, из них на укрепление финансового сектора планируется направить 625 млрд рублей, на поддержку реального сектора экономики — 798,3 млрд рублей, на помощь регионам — 300 млрд рублей, на защиту уязвимых групп населения — 111,5 млрд рублей.

Таким образом, можно говорить о том, что правительство предпринимает различные попытки поиска выхода экономики из кризисного состояния, стимулируя рост промышленности, рост спроса.

Заключение

На основании проведенного курсового исследования можно сделать следующие выводы.

Во-первых, российская экономика имеет недолгую историю. Ее специфика обусловлена советским прошлым с присущем ему централизованным планированием, распределением ресурсов, милитаризацией экономики.

Во-вторых, в рамках развития экономики России можно выделить 4 основных этапа: 1) 1992-1994 гг. – этап кризисного развития, отличавшийся большим спадом производства, особенно инвестиций, резким ростом цен, либерализацией экономики; 2) 994—1996 гг. – формирование нормальной рыночной инфраструктуры, началось кредитование экономики по положительной процентной ставке; 3) 1996—1998 гг. возобновление экономического роста, снижение инфляции, стабилизация экономики; 4) 1999 г. — по настоящее время – рост производства, вызванный дефолтом.

Особенности каждого этапов мы рассмотрели в первой главе нашей курсовой работы. Анализу современного развития экономики посвящена 2 глава курсовой работы.

В-третьих, современный этап развития российской экономики вплоть до 2008 г. характеризовался стремительным ростом макроэкономических показателей, таких как рост ВВП, приток инвестиций, рост объемов внешнеторговой деятельности, повышение качества жизни населения. Россия при президенте В.Путине стала инвестиционно-привлекательной страной, повысилось доверие к стране со стороны зарубежных инвесторов. На федеральном уровне были приняты ряд национальных инвестиционных проектов, целью которых было развитие отстающих сфер экономики, повышение качества жизни населения, повышение конкурентоспособности российской экономики на мировом рынке. Была провозглашена стратегия перехода на инновационный путь развития отечественной экономики. В целом экономика развивалась высокими, динамичными темпами.

В-четвертых, несмотря на бурное развитие экономики нерешенными оставались ряд следующих проблем: уход от сырьевой ориентации экспорта, развитие инновационной деятельности, эффективное распределение государственных инвестиций.

В-пятых, с 2008 г. экономика Росси подверглась влиянию мирового экономического кризиса. Развитие глобального кризиса привело к резкому прекращению притока, а затем к оттоку капитала в результате бегства инвесторов, которые стали уводить свои средства в более надежные активы с развивающихся рынков, включая Россию. Глобальный кризис кредитной системы сказался на банковской системе России, у которой возникли проблемы с ликвидностью в период сроков погашения краткосрочной внешней задолженности. Резкое падение цен на нефть привело к уменьшению профицитов бюджета и счета текущих операций России, а также к снижению огромных золотовалютных резервов страны. На российском фондовом рынке произошел масштабный обвал (это во многом отражает утрату доверия инвесторов во всем мире и ожидание резкого падения цен на нефть).

К середине ноября 2008 г., т. е. менее чем за 5 месяцев, он потерял примерно 2/3 своей стоимости.

Таким образом, можно говорить о том, что современное развитие экономики страны определяется влиянием финансового кризиса, и необходимостью поиска выхода из сложившейся ситуации.

Список литературы

1. Богетич Ж., Шмитс К., Улатов С., Титов С., Емельянова О., Эрнандес М. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России // Эксперт, 2009. — №1. –С.22-26.

2. Гафуров И.Р. Макроэкономическая политика социально-экономического и инновационного развития России // Финансовый бизнес. – 2008. – № 3. – С.45-49.

3. Глазьев С.Ю. Тенденции и проблемы экономического развития России // Современная конкуренция. – 2007. С.28-50.

4. Гринберг Р.Г. О промышленном развитии России // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №5. – С.2-7.

5. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. М.: КНОРУС. – 2007. – 688 с.

6. Кондратьев В., Куренков Ю. Проблемы повышения эффективности российской экономики // Мировая экономики и международные отношения, 2008. – №12. –С.34-43.

7. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник / В.М. Кудров. — Москва: Дело, 2004. — 515 с.

8. Плышевский Б.Г. Динамика и структура ВВП // Вопросы статистики. – 2007. — №12. – С.39-46.

9. Хубиев К. Противоречия экономического роста // Экономист. – 2006. – № 8. – С.46-49.

10. Цветков В.А. Проблемы развития российской экономики в среднесрочной перспективе // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №2. – С.13-20.

11. Черковец В. Особенности нового этапа инновационного развития России // Экономист, 2008. – № 12. – С.38-55.

12. Экономическая теория: Учебник / Под общей ред. акад. В.И.Видяпина, А.И.Добрынина, Г.П.Журавлевой, Л.С.Тарасевича. – М.: ИНФРА-М. – 2003. – 714 с.

13. Мировая экономика [Электронный ресурс]: Темпы роста валового внутреннего продукта. – Режим доступа: http://www.ereport.ru

14. Новости: бизнес и финансы [Электронный ресурс] // МЭР понизило прогноз динамики ВВП России до минус 2,2%. – Режим доступа: www.gazeta.ru/news/business/2009/02/17/n_1331784.shtml

15. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Приложение 1

Поступление иностранных инвестиций по типам

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||

| Млн. долл. | В процен- | Млн. долл. | В процен- | Млн. долл. | В процен- | Млн. долл. | В процен- | |

| США | тах | США | тах | США | тах | США | тах | |

| к итогу | к итогу | к итогу | к итогу | |||||

| Всего инвестиций, в т.ч. | 53651 | 100 | 55109 | 100 | 120941 | 100 | 103769 | 100 |

| прямые инвестиции, из них | 13072 | 24,4 | 13678 | 24,8 | 27797 | 23 | 27027 | 26 |

| взносы в капитал | 10360 | 19,3 | 8769 | 15,9 | 14794 | 12,2 | 15883 | 15,3 |

| кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций | 2165 | 4 | 3987 | 7,1 | 11664 | 9,7 | 9781 | 9,4 |

| прочие прямые тнвестиции | 547 | 1,1 | 922 | 1,8 | 1339 | 1,1 | 1195 | 1,1 |

| портфельные инвестиции, из них | 453 | 0,8 | 3182 | 5,8 | 4194 | 3,5 | 1415 | 1,4 |

| акции и паи | 328 | 0,6 | 2888 | 5,2 | 4057 | 3,4 | 1126 | 1,1 |

| прочие инвестиции, из них | 40126 | 74,8 | 38249 | 69,4 | 88950 | 73,5 | 75327 | 72,6 |

| торговые кредиты | 6025 | 11,2 | 9258 | 16,8 | 14012 | 11,6 | 16168 | 15,6 |

| прочие кредиты, в т.ч.на срок: | 33745 | 62,9 | 28458 | 51,6 | 73765 | 61 | 57895 | 55,8 |

| до 180 дней | 2656 | 4,9 | 3057 | 5,5 | 3429 | 2,8 | 6617 | 6,4 |

| свыше 180 дней | 31089 | 58 | 25401 | 46,1 | 70336 | 58,2 | 51278 | 49,4 |

| прочее | 356 | 0,7 | 533 | 1 | 1173 | 0,9 | 1264 | 1,2 |

Приложение 2

Иностранные инвестиции по видам экономической деятельности

| 2008г. | Накоплено на конец 2008 г. | |||

| поступило, млн.долл | погашено (выбыло) | всего, млн.долл. | в % к итогу | |

| Всего | 103769 | 67954 | 264599 | 100 |

| в том числе: | 862 | 467 | 1827 | 0,7 |

| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | ||||

| рыболовство, рыбоводство | 27 | 56 | 139 | 0,1 |

| добыча полезных ископаемых | 12396 | 5000 | 50235 | 19 |

| обрабатывающие производства | 33914 | 19770 | 79254 | 30 |

| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3394 | 317 | 4448 | 1,7 |

| строительство | 3387 | 968 | 7391 | 2,8 |

| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 23905 | 26298 | 55666 | 21 |

| гостиницы и рестораны | 188 | 160 | 606 | 0,2 |

| транспорт и связь | 4861 | 3396 | 18875 | 7,1 |

| финансовая деятельность | 4977 | 3044 | 12948 | 4,9 |

| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 15378 | 8286 | 31515 | 11,9 |

| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 26 | 65 | 46 | 0 |

| образование | 0 | 4 | 4 | 0 |

| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 20 | 5 | 167 | 0,1 |

| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 434 | 118 | 1478 | 0,5 |

Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник / В.М. Кудров. — Москва: Дело, 2004. – С328.

Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. М.: КНОРУС. – 2007. – С.124.

Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник / В.М. Кудров. — Москва: Дело, 2004. – С322.

Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Макроэкономика. Теория и российская практика. М.: КНОРУС. – 2007. – С.132.

Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник / В.М. Кудров. — Москва: Дело, 2004. – С323.

Хубиев К. Противоречия экономического роста // Экономист. – 2006. – № 8. – С.47.

Хубиев К. Противоречия экономического роста // Экономист. – 2006. – № 8. – С.48.

Цветков В.А. Проблемы развития российской экономики в среднесрочной перспективе // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №2. – С.14.

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Мировая экономика [Электронный ресурс]: Темпы роста валового внутреннего продукта. – Режим доступа: http://www.ereport.ru

Гринберг Р.Г. О промышленном развитии России // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №5. – С.3.

Гринберг Р.Г. О промышленном развитии России // // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №5. – С.3.

Плышевский Б.Г. Динамика и структура ВВП // Вопросы статистики. – 2007. — №12. – С.43.

Цветков В.А. Проблемы развития российской экономики в среднесрочной перспективе // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №2. – С.16.

Цветков В.А. Проблемы развития российской экономики в среднесрочной перспективе // Экономика и управление: Российский научный журнал, 2008. – №2. – С.19.

Новости: бизнес и финансы [Электронный ресурс] // МЭР понизило прогноз динамики ВВП России до минус 2,2%. – Режим доступа: www.gazeta.ru/news/business/2009/02/17/n_1331784.shtml

Богетич Ж., Шмитс К., Улатов С., Титов С., Емельянова О., Эрнандес М. Влияние мирового финансового кризиса на экономику России // Эксперт, 2009. — №1. –С.23.

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Кондратьев В., Куренков Ю. Проблемы повышения эффективности российской экономики // Мировая экономики и международные отношения, 2008. – №12. –С.41.

Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gks.ru

Федеральная служба государственной статистики: www.gks.ru