1. Предмет и метод экономической теории.

2. Сущность и классификация экономических благ и потребностей. Ограниченность ресурсов и альтернативность их использования.

1. Предмет и место экономической теории в системе экономических наук

«экономия»

«экономия»

1) хозяйство региона, страны, группы стран, всего мирового хозяйства

2) научная дисциплина, занимающаяся изучением народного хозяйства в целом, некоторых элементов и условий производства (народонаселения, труда, управления), отдельных отраслей (животноводство, сельское хозяйство, промышленность и т.д.)

3) исторически определенная совокупность экономических отношений, складывающихся в процессе производства, распределения, обмена и потребления, и образующих определенную экономическую систему.

Экономическая наука это наука об управлении редкими ресурсами, формах человеческого поведения и способах их использования для удовлетворения многочисленных и неограниченных потребностей.

В современных условиях экономическая наука – важнейший социальный институт, объясняющий и прогнозирующие экономические процессы и явления на основе выявленных законов, закономерностей, тенденций в создании и использовании экономических благ.

Экономическая наука составной частью включает в себя экономическую теорию, которая является логическим обобщением опыта хозяйственной практики и регулирования естественных процессов в экономике как сфере хозяйственной деятельности по удовлетворению потребностей общества и индивидов.

В развитой рыночной экономике субъект выполняющий экономические функции называется экономическим субъектом. К экономическим субъектам относятся функционирующие фирмы и предприятия, государства, различные фонды, объединения, ассоциации, домохозяйства и человек.

Деятельность экономических субъектов направлена на решение трех основных вопросов:

- что производить — это принятие решений о том, какие именно блага, в каком количестве должны быть произведены, какие из конкурирующих товаров и услуг должны быть произведены в каком количестве и какого качества;

- как производить товары в нужном количестве и соответствующего качества, то есть с привлечением каких ресурсов, имеющихся всегда в альтернативном количестве и использованием какой технологии;

- для кого производить — это проблема связанна с распределением благ: кому достанутся произведенные блага и в каком количестве будет располагать ими экономический субъект.

Экономическая теория изучает деятельность людей в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ в условиях альтернативности целей и возможности использования редких ресурсов. Именно поэтому в круг ее интересов входит и поиск путей наиболее эффективного использования редких ресурсов, то есть такого их применения при котором будут получены максимальные желаемые результаты при минимальных затратах.

Капитал как экономический ресурс

... и расширенно изучить тему капитал как экономический ресурс и выделяю следующие задачи: раскрыть сущность капитала как экономического ресурса: рассмотреть особенности рынка капитала; изучить особенности рынка капитала в Республике Беларусь. 1 понятие капитала как экономического ресурса. капитал как благо производственного значения Обычно ...

В процессе своего развития экономическая теория акцентировала свое внимание на различных аспектах функционирования экономической системы. Первоначально это были проблемы сущности отдельных экономических явлений и законов их развития, затем акценты изучения переместились на отношения складывающиеся в национальной экономике между различными социальными группами и классами. Современная экономическая теория основное внимание уделяет изучению принципов выбора путей использования ограниченных ресурсов в условиях экономической системы, основанной на разных формах собственности.

Существуют много различных определений предмета экономической теории. Наиболее распространенной и общепризнанной в силу своей точности и лаконичности является формулировка определения предмета науке, данная английским экономистом Л.Роббинсоном: « Именно формы, которые принимает человеческое поведение, когда необходимо распорядится редкими ресурсами, составляет единый предмет экономической науки…Экономическая наука – это наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь различное употребление».

Важно подчеркнуть, что основная задача экономической теории — не просто описание экономических явлений, а изучение их во взаимосвязи и взаимообусловленности, иначе говоря, необходимо раскрыть систему экономических явлений, процессов и законов. В этом состоит отличие экономической теории от конкретных экономических дисциплин. Экономические дисциплины вырабатывают систему правил, необходимых для практической деятельности, а важнейшая задача экономической теории быть фундаментом, каркасом, несущей конструкцией не только всей системы экономических наук, но и учебных дисциплин. Она является таким образом основой всей высшей экономической школы, методологической основой целого комплекса наук:

1. отраслевых

2 функциональных

3 межотраслевых

С точки зрения масштабов изучаемого объекта различают два уровня экономического анализа, которым соответствуют два раздела экономической теории — микроэкономика и макроэкономика

Микроэкономика – такой раздел экономической теории, который предполагает анализ экономических действий индивидов, отдельных домашних хозяйств, фирм и отраслей. Приставка «микро» означает «малый».

Макроэкономика – приставка «макро» означает «большой» — занимается изучением законов функционирования всей национальной экономики в целом, а так- же входящих в нее так называемых агрегатов – домашних хозяйств, частного сектора, правительственного сектора. Под агрегатами (агрегированными показателями) понимается совокупность отдельных экономических единиц, например, домашних хозяйств, которые в процессе экономического анализа рассматриваются как одно целое. В качестве объекта исследования выступают не только сами агрегаты, но и связи между ними, которые возникают в процессе хозяйственной деятельности.

Электрический заряд. Закон Кулона

... расстояния между ними: электростатическим Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ... расстояния между ними: электростатическим Закон Кулона справедлив для точечных заряженных тел. Практически закон Кулона хорошо выполняется, если размеры заряженных тел много меньше расстояния между ...

При исследовании экономических процессов и явлений различают позитивный и нормативный анализ, которые представляют соответственно позитивную и нормативную экономическую теорию.

Позитивная экономическая теория имеет дело с фактами и свободна от субъективных оценочных суждений, она свободна от личностных оценочных суждений исследователя.

Нормативная экономическая теория отражает оценочные суждения относительно того, какой должна быть экономика.

Позитивная экономика изучает то что, объективно реально существует, нормативная выражает субъективные представления о том, что должно быть.

Основными функциями экономической теории являются:

- познавательная, позволяющая расширить наши познания в области сложных экономических процессов в постоянно меняющимся мире;

- методологическая, дающая теоретическую основу для исследований в прикладных экономических науках;

- практическая, позволяющая сделать правильный выбор при проведении государственной политики;

- прогностическая, делающая возможным предвидение в области краткосрочного и долгосрочного экономического развития.

2. Экономические законы и категории

Изучая свой предмет, экономическая теория выявляет экономические категории и законы. Тем самым она формирует экономический категориально — понятийный аппарат.

Экономическая категория, Экономические законы, Экономический закон

Поскольку экономические явления носит объективный характер, то и законы их развития — объективны. Экономические законы не зависят от воли и сознания людей, хотя и не отделены от их субъективной деятельности. Объективный характер действия экономических законов объединяет их с законами природы. Но это единство не позволяет их смешивать с законами природы, так же как и с законами естествознания, так как имеется ряд существенных и принципиальных различий: 1) естественные законы – это законы природы, экономические – законы развития общественной жизни, производственной деятельности людей; 2) естественные законы – вечные, экономические носят исторический характер; 3) открытия и применения естественных законов происходят более или менее гладко, а экономические законы встречают сильное противодействие со стороны отживающих сил общества.

Различают следующие экономические законы:

- специфические экономические законы, например, законы развития конкретных исторических определенных форм хозяйствования.

- особенные экономические законы – это законы, свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются условия для их действия.

Например, закон стоимости, (ценности); закон денежного обращения: закон спроса и предложения и т. д.

— общие экономические законы – законы, свойственные всем историческим эпохам. Например, закон экономии времени, закон разделения общественного труда, закон возвышения (возрастания) потребностей, закон перемены труда, закон предельной полезности, закон убывающей доходности, закон убывающего плодородия почвы и т. д.

В современных условиях исследование экономических законов имеет исключительное значение, в условиях роста взаимосвязи и взаимозависимости развития мирового хозяйства, целостности современного мира важно рассматривать общественное развитие как единый мировой глобальный процесс. Необходимо познание экономических законов, управляющих всемирным хозяйством.

ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ : МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА РЫНОЧНОЕ ...

... выяснения понятий спроса и предложения, факторов, влияющих на них, причины нарушения рыночного равновесия. Также, в работе рассмотрено влияние государства на рыночное равновесие. Источниками информации для написания работы послужила базовая учебная литература и прочие актуальные ...

Эти законы могут быть познаны экономической наукой, но они не могут быть созданы ею. Выявления экономических законов является важнейшей функцией экономической науки и имеет практической значение, поскольку лишь на основе анализа этих законов можно формировать эффективную экономическую политику. Экономические законы сами по себе не действуют, экономический процесс автоматически не осуществляется. Для этого необходимы действия людей, а люди действуют в соответствии со своими потребностями и интересами. Экономические законы сами по себе не действуют, экономический процесс автоматически не осуществляется.

3. Основные экономические понятия: потребности, материальные блага и услуги, экономические ресурсы и их ограниченность

Потребности –

В тесной связи с потребностями находятся и экономические интересы как форма проявления экономических потребностей, форма проявления экономических отношений людей в производстве, распределении, обмене и потреблении.

Экономические интересы выражают хозяйственную пользу, выгоду, реализуя которые хозяйственный субъект обеспечивает самостоятельность, саморазвитие. Без этого он не может быть достойным партнером в следующем цикле хозяйственных связей, не может сохранить и воспроизвести себя, так как обанкротиться.

Многообразие хозяйственных субъектов порождает многообразие экономических интересов. Классификация экономических интересов осуществляется с учетом использования различных критериев. Различают общественные, коллективные, личные интересы, национальные и интернациональные, региональные, ведомственные, групповые, семейные интересы различных социальных групп (работающих, неработающих, молодежи, пенсионеров и т.д.).

Особые группы составляют интересы текущие и перспективные, рациональные и нерациональные, подлинные и ложно понятые, финансовые, трудовые и морально-нравственные и т.д .

Средства с помощью, которых удовлетворяются потребности называются благами. Одни блага имеются в распоряжении общества в неограниченном количестве (например: воздух).

Другие блага имеются в ограниченном количестве. Первые называют свободными или неэкономическими, последние экономическими благами. Блага имеющие вещный характер являются материальными благами. Но процесс производства включает в себя и оказание материальных услуг, например, транспортировка готовой вещи от производителя к потребителю. В данном случае производство подразумевает не создание вещи, которую можно потрогать, а перемещение ее в пространстве.

Потребности людей не ограничиваются лишь использованием в своих целях материальных благ и услуг. И услуга адвоката, и лекция в университете, и цирковое представление удовлетворяют определенные человеческие потребности, и потому следует говорит о производстве нематериальных благ. Значение этого рода деятельности неизмеримо возросло со второй половины ХХ века.

экономическими ресурсами

Все разнообразие ресурсов можно классифицировать в соответствии с различными подходами. Ресурсы подразделяются на следующие виды:

1. Материальные – земля, или сырьевые материалы, и капитал.

2. Людские ресурсы — труд и предпринимательская способность.

Все экономические ресурсы, факторы производства обладают одним общим свойством: они имеются в ограниченном количестве. Эта ограниченность относительна и означает, что ресурсов, как правило меньше, чем необходимо для удовлетворения всех потребностей при данном уровне экономического развития. Вследствие ограниченности ресурсов объем производства ограничен. Общественное производство неспособно произвести весь объем товаров и услуг, который общество хотело бы получить. Ограниченность ресурсов относительно и потому, что исторически определенный уровень научно-технического прогресса (НТП) определяет границы использования того или иного ресурса, например, глубину переработки нефти.

Предмет и метод основ экономической теории

... основе которых можно прогнозировать соответствующую экономическую политику. Данный тезис свидетельствует о том, что методология экономической теории предполагает наличие соответствующей цели в самом методе, ... между людьми; 2. экономическая теория есть наука об использовании людьми редких или ... содержанием. 2. Основные особенности метода научного познания экономических процессов Общий подход к ...

Находящийся в распоряжении человека ресурсы и возможности не только количественно и качественно ограничены, они имеют множество вариантов использования. Многовариантность применения различных ресурсов определяется их природными свойствами, а альтернативность их использования – еще и относительной редкостью.

4. Методы научного познания экономики

Слово «метод» (от греческого methodos – «путь к какой – либо цели») означает способы познания, инструменты, совокупность приемов исследования явлений природы и общественной жизни. Каждая наука имеет свой метод, особенности которого неразрывно связанны с ее предметом.

Методологической основой всякого научного исследования является диалектический метод познания. Научность этого метода заключается в том, что он позволяет рассматривать все экономические явления и процессы в их движении: возникновении и развитии от простого к сложному, от низшей ступени к высшей, применяя различные формы, методы и способы познания. Диалектический метод познания является общим методом, применяющимся во всех науках. Применяя общие законы диалектики экономическая теория, в то же время использует свои специфические методы и приемы исследования характерные для это науки.

Чтобы изучить предмет, необходимо разложить на части и исследовать каждую в отдельности. Изучение каждой части единого целого называется анализом. Соединение всех изученных составных частей предмета в единое целое в соответствии с тем значение и положение, которые они имеют в данной структуре называются синтезом. Анализ и синтез как части диалектического метода базируются на использовании научных абстракций, когда с изучаемого явления снимается все специфического наносное и выявляется сущность явления, его количественные и качественные специфические параметры. К. Маркс писал, что «при анализе экономических форм нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна заменить сила абстракции».

Общая экономическая теория применяет различные методы научного познания. Методологической основой всякого научного исследования является диалектический метод познания. Научность этого метода заключается в том, что он позволяет рассматривать все экономические явления и процессы в их движении: в возникновении и развитии от простого к сложному, от низшей ступени к высшей, применяя различные формы, методы и способы познания. Диалектический метод познания является общим методом, применяющимся во всех науках. Применяя общие законы диалектики, общая экономическая теория в то же время используют свои специфические методы и приемы исследования, характерные для этой науки. Другим важным методом научного познания экономических явлений является метод индукции и дедукции. Метод индукции предполагает вести исследование от конкретному к абстрактному, от общего к частному, а метод дедукции означает исследования от общего к частному и от абстрактного к конкретному.

Банкротство градообразующих предприятий

... Российской Федерации не представил такого заключения, отнесение предприятия к градообразующим осуществляется уполномоченным органом самостоятельно. Определяя особенности банкротства градообразующих организаций, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» учитывает возможные социальные последствия их ликвидации. ...

Индукция – это метод познания, базирующийся на умозаключениях от частного к общему.

Дедукция – метод познания предполагающий умозаключение от общего к частному.

Мощным современным инструментом изучения и решения экономических проблем является метод экономико-математического моделирования, то есть описание экономического явления на формализованном языке с помощью символов и алгоритмов.[kgl]

Тема 2. [

в экономике [:]

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Собственность как экономическая категория

2. Формы собственности

3. Преобразование отношений собственности в РК

ПЛАН СЕМИНАРА:

1. Экономическая теория прав собственности.

2. Формы собственности. Преобразование отношений собственности в РК.

1.Собственность как экономическая категория

Собственность — это отношения между человеком или сообществом людей (субъектом) с одной стороны и любой субстанцией материального мира (объектом) с другой стороны, заключающейся в постоянном или временном, частичном или полном отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом, характеризующие принадлежность объекта субъекту.

Субъект собственности (собственник) — это активная сторона отношений собственности, имеющая возможность и право обладания объектом собственности. Субъект собственности — заведомо одушевленные лица; когда мы говорим «государство» является собственником, то здесь мы прибегаем к методу абстракции. Олицетворять, реализовать практически право собственности могут только люди.

Объект собственности — это пассивная сторона отношений собственности в виде предметов природы, энергии, имущества, информации, интеллекта и т.д. целиком и в какой-то степени принадлежащих субъекту.

Отношения собственности — понятия, включающие с одной стороны субъективно-объективное отношения, т.е. имущественное отношение собственника к своей вещи, а с другой стороны эти первичные отношения служат материальной предпосылкой отношений между субъектами, т.е. субъектно-объективными. Последние являются экономическими отношениями собственности отражающими имущественные взаимосвязи данного субъекта другими субъектами. Проанализируем особенность отношения (субъект — объект собственности).

Отношения, возникающие между субъектом собственности и объектом собственности характеризуют одновременно меру обладания объектом со стороны субъекта его прав на объект и вид функций реализуемой субъектом в процессе практического воплощения собственности, меру и характер использования в своих правах.

Говоря о связях между субъектами и объектами собственности необходимо различать:

- владения

- пользования

- распоряжения

- ответственность.

Они являются одновременно юридическими и экономическими категориями.

Владение — начальная исходная форма собственности, отражает юридическую документально закрепленную фиксацию субъекта собственности или любое факт реального обладания объектом собственности. Владение есть первичная форма, но она носит исторический характер. Владелец, которому принадлежит объект, может обладать правом, удовлетворенным наличием требуемых документов, или просто признанным как факт несуществующего не пользуясь им. Отдельные владельцы издавна делегировали полномочия распорядительства своей собственностью управляющим, сохраняя при этом получение дохода от собственности. Таким образом, владения, взятые в отдельности ещё не являются в полной мере собственностью в социальном экономическом смысле этого слова, т.к. собственность подразумевает не только владение, но и распорядительство и использование объекта.

Анализ издержек производства предприятия

... бакалаврской работы является анализ издержек производства предприятия, а также выработка рекомендаций по их снижению для укрепления позиций предприятия на ... определяемое формами собственности, экономическими, юридическими, ... фирма (предприятие) заинтересована в анализе затрат и динамике их соотношения с уровнем цены на продукт. Хозяйственная политика определяет экономическое поведение фирмы ...

Пользование — отношения собственности, означающие применения объекта собственности в соответствии с его назначением, по желанию усмотрением пользователя. Владения и пользования могут соединяться в руках одного субъекта или быть раздельными между различными субъектами. Последнее означает, что пользоваться вещью можно и не будучи ее владельцем. Например: наемный работник использует средства производства, не являясь их владельцем или владелец гостиницы сам ею обычно не пользуется.

Распоряжение — наиболее всеобъемлющий высший способ реализации отношений между объектом и субъектом собственности. Дающий субъекту право и возможность поступать по отношению к субъекту и использовать его любым желаемым способом вплоть до передачи другому субъекту преобразованием в другой объект и даже ликвидации. Субъект, обладающий правом распорядительства, имеет возможности основных правомочий собственности.

Установление путей применения объекта собственности, право совершения сделок по отношению к объекту собственности (продажа, дарения, сдача в наем).

Ответственность — «время — ответ» означает как интерес к активному использованию средств производства, так и ответственность за них, за судьбу, за их эффективное функционирование, за их возмещение ущерба нанесенного убытка.

Отношения собственности связывают:

1.Субъект и объект собственности (кто за что отвечает);

2.Разные субъекты (кто перед кем отвечает);

- Связи между субъектом и объектом собственности можно выразить через «пучок» прав собственности.

Английский юрист П. Оноре выделит совокупность и отношение собственности 11 элементов:

1. Право владения;

2. Право пользования;

3. Право управления;

4. Право на доход, от использования собственности;

5. Право на капитальную стоимость вещи;

6. Право на безопасность.

7. Право на передачу по наследству или завещанию;

8. Бессрочность прав собственности;

9. Запрещение вредного использования;

10. Имущественная ответственность предлагаемых возможностей отчуждения собственности в уплату долга;

11. «Возвратный характер» прав собственности, т.е. возврат переданных кому-либо правомочий по истечении срока договора при нарушении его условий и т.д.

2.Формы собственности

Форма собственности выражает конкретно-исторический тип присвоения. Формы собственности различаются по четырем основным признакам:

1. субъекты собственности

2. цели хозяйствования

3. характер управления

4. принципы распределения и использования доходов

Экономические цели (интересы) — это осознанные потребности субъектов собственности. Например, экономическая цель функционирования частной фирмы состоит в получении максимального дохода, прибыли.

Характер управления — это способ принятия административных решений. Характер управления зависит от того, кто владелец. Например, при коллективной форме собственности основные хозяйственные решения принимаются трудовым коллективом совместно.

Эволюционное развитие (и отмирание) формы собственности выражается в постепенном изменении, «размывании» этих основных признаков.

Основными формами собственности являются:

1.Общенародная, обладающая общей и равной доступностью для всех членов общества представляющую в виде природных ресурсов;

2. Государственная, представленная ресурсами недр, основными производственными фондами, оборотными средствами: является частью общенародной собственностью, передаваемая органами народовластия в ведение государственных органов на условиях использования с делегированием ответственности.

3. Региональная государственная, переданное в ведение и распоряжение местных или региональных государственных органов;

4. Коллективная, которая представляет собой неделимую часть вышеперечисленых форм собственности, переданную на определенный срок в ведение и распоряжению коллективу предприятия и используемую в соответствии с действующим законодательством.

5. Совместная долевая — в виде имущества, ценностей, денежных средств, ценных бумаг созданных приобретенных, первоначально принадлежащих двум или нескольким лицам, используемых ими по собственному усмотрению при соблюдении общих, установленных законом, правил и ограничений.

6. Индивидуальная — она выступает в виде предметов, имущества, инфляции, принадлежащему лично индивидууму и используемых с соблюдением правовых норм, распространяющихся на граждан собственников.

7. Частная собственность — это отношение собственности, при которых экономическое лицо, обособленно, независимо от других осуществляет функции присвоения и распоряжения, а все правомочия собственника сконцентрированный в руках этого лица. При частной собственности (в ее классической форме) субъектами собственности могут быть индивид, группа индивидов, семья. Производство ориентировано на максимизацию дохода, прибыли. Управление осуществляется единолично, весь продукт и прибыль, если она есть, присваиваются собственником материальных ресурсов. Частная собственность предоставляет владельцам экономическую свободу, дает возможность самостоятельно решать, как использовать ресурсы (желательно чтобы это не наносило вреда остальным членам общества).

Эта свобода имеет и оборотную сторону. Частные собственники несут всю полноту экономической ответственности за принятые решения. В случае удачи им достается вся прибыль, в противном случае они могут потерять часть или даже всю свою собственность.

3. Преобразование отношении собственности в РК

В Республике Казахстан преобразование отношений собственности началось в сентябре 1991 года. Основным средством преобразования отношений собственности в переходный к рынку период в Казахстане, как и в других бывших союзных республиках, стала политика разгосударствления и приватизации действующих предприятий, которая существенно отличалась от таких процессов в странах с развитой рыночной экономикой.

Разгосударствление экономики – это отказ государства от прямого управления хозяйствующими звеньями.

Приватизация – это часть процесса разгосударствления. Под приватизацией понимается процесс перехода государственной собственности в частную.

Во-первых, в дореформенный период здесь преобладала в основном государственная форма собственности, доля которой в основных фондах составляла около 80%. Во-вторых, в результате недостаточной проработки оптимального сочетания крупных, средних и мелких предприятий и имевшей место «гигантомании», в Казахстане сложилась сверхконцентрация производства, которая способствовала росту удельного веса крупных предприятий, неравномерно размещенных по территории республики. В-третьих, совершенно отсутствовал частный капитал, способный приобрести государственное имущество и эффективно его эксплуатировать. В-четвертых, у населения не было опыта и навыков рыночного ведения хозяйства, а также достаточных объемов денежных ресурсов на покупку средств производства.

Приватизация собственности в Казахстане проходила в три этапа. Основной задачей экономической политики правительства республики на первом этапе (1991-1992 гг.) разгосударствления и приватизации являлось широкомасштабное преобразование малых и средних объектов государственной собственности, направленное на формирование класса частных собственников — отечественных предпринимателей. В результате, к концу 1992 г. было преобразовано 6198 объектов с оценочной стоимостью свыше 41 млрд.рублей в ценах того периода.

Второй, основной этап реформирования отношений собственности в Республике Казахстан начался с принятия в марте 1993 г. Национальной программы разгосударствления и приватизации на 1993-1995 годы. На данном этапе в рамках малой приватизации продолжалась приватизация имущества небольших государственных предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и коммунального хозяйства, которое продавалось юридическим лицам и отдельным гражданам на аукционах и коммерческих конкурсах.

За 1993-1995 гг. было проведено 720 аукционно — конкурсных торгов, на которых было продано 9378 объектов. К 1996 г. в стране была полностью приватизирована бывшая государственная розничная торговля, система бытового и коммунального обслуживания. Появился слой частных собственников-предпринимателей, существенно изменился стереотип экономического мышления населения.

На данном этапе массовая приватизация была завершена полностью. Самым главным направлением реформирования собственности в Казахстане на втором этапе, была массовая приватизация. Она предусматривала постепенную приватизацию средних и крупных объектов государственной собственности. В ней был задействован купонный механизм. На 22 аукционах были выставлены на продажу за ПИКи акции выше 1600 предприятий, были реализованы акции, представлявшие уставный фонд предприятий номинальной стоимостью 1261,5 млн.тенге.

На втором этапе проводилась приватизация по индивидуальным проектам были охвачены предприятия с численностью работающих свыше 5 тыс. человек, являвшиеся монополистами и имевшие особое народнохозяйственное значение, за исключением производящих экспортную продукцию на мировой рынок. Одним из наиболее вероятных путей дальнейшего развития этих предприятий была передача их в трастовое (доверительное) управление. Это было связано с необходимостью в кратчайшие сроки восстановить нормальную работу предприятий, которые составляли основу экспортного потенциала страны и являлись главными налогоплательщиками. В 1995 г. началась передача предприятий в доверительное управление. Управляющие компании брали на себя обязательства по уплате задолженности работникам предприятий и инвестированию средств в оборотный капитал.

В рамках индивидуальной приватизации было продано 5 предприятий, 44 — были отданы в доверительное управление, в том числе 12 — иностранным субъектам. Всего за 1993-1995 гг. в Республике Казахстан было приватизировано более 10 тыс. предприятий и получено в бюджет средств на сумму 2 млрд. 406 млн. тенге.

В дальнейшем процесс реформирования отношений собственности в Республике Казахстан был продолжен в рамках реализации Программы приватизации и реструктуризации государственной собственности на 1996-1998 гг. (Ill этап), основная цель которой состояла в достижении и закреплении преобладания частного сектора в экономике в результате реструктуризации объектов, оставшихся в государственной собственности и передачи их эффективным собственникам и реальным инвесторам. На данном этапе происходит переход от формального перераспределения собственности к действительному, сопровождающемуся прямым инвестированием средств в производство. Начиная с 1996 г., любая приватизация государственной собственности стала осуществляться только за денежные средства. Основными видами приватизации стали продажа на торгах (аукцион, тендер) и прямая адресная продажа.

На третьем этапе была значительно расширена база приватизации за счет предприятий топливно-энергетического комплекса, транспорта, здравоохранения, образования, науки и культуры.

В нефтяной и газовой промышленности, энергетике, транспорте, связи, черной и цветной металлургии были утверждены секторные программы приватизации. По каждому сектору были разработаны специальные программы пообъектной приватизации преимущественно по индивидуальным проектам.

Развитие процесса приватизации и изменение общих условий в республике внесло изменения в приоритеты приватизационной политики, ее цели и задачи. Трансформация отношений собственности в стране выступала в свой качественно новый (четвертый) этап, характерной чертой которого стало повышение значимости экономической эффективности приватизации и управляемости государственным имуществом в отличие от предыдущих этапов, когда она как бы выводилась за скобки, и приоритет был отдан необратимости рыночных реформ.

Было произведено разделение объектов государственной собственности на относящиеся к республиканской и коммунальной собственности. Все крупные объекты республиканской собственности, в свою очередь, были отнесены к категориям: национальные компании, в которых государство намерено сохранить контрольный пакет акций; «голубые фишки» — высоколиквидные предприятия с частичным участием государства в нефтяной и металлургической отраслях, а также «Казахтелеком» и «Народный сберегательный банк Казахстана»; и, наконец, крупные объекты приватизации, в которые вошли 45 акционерных обществ и ТОО в большинстве своем объекты электроэнергетики, подлежащие продаже только после максимальной очистки от долговых обязательств.

В ходе приватизации использовались следующие методы приватизации: аукционный метод, конкурсный отбор, купонный механизм, акционирование.

Оценивая в целом результаты политики государства в области преобразования отношений и структуры собственности за 1991-2001 гг. следует сказать, что в основном завершен процесс разгосударствления и приватизации, устранена монополия государства в сфере отношений собственности и в экономике страны сформирован частный сектор, создана основа для развития малого и среднего бизнеса, сформированы рыночные отношения в соответствующих секторах экономики. [kgl]

Тема 3. [gl] Основные формы организации экономики [:]

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1.Натуральное хозяйство: основные черты и эволюция.

2.Условия возникновения и характеристика товарного хозяйства.

3.Товар и его свойства.

4.Развитие отношений обмена и возникновение денег. Функции денег.

ПЛАН СЕМИНАРА:

1.Сравнительная характеристика натурального и товарного хозяйства

2.Виды денег. Денежное обращение

1.Натуральное хозяйство: основные черты и эволюция

Натуральное хозяйство – это исторически первая форма организации экономики, тип хозяйства, в котором продукты производятся для внутрихозяйственного потребления.

Основные черты натурального хозяйства:

1) это форма хозяйствования, в которой производство материальных благ и услуг осуществляется для собственного потребления, а также потребления внутри отдельной хозяйственной единицы;

2) характерна для слабого развития общественного разделения труда;

3) имеет замкнутость, ограниченность, традиционность и разобщенность производства, рутинную технику и медленные темпы развития.

2.Условия возникновения и характеристика товарного хозяйства.

Товарное (рыночное) хозяйство – это общественная форма организации экономики, основанная на товарном производстве, обеспечивающая взаимодействие между производством и потреблением посредством рынка.

Товарное производство предполагает, что продукты производятся отдельными, частными, обособленными производителями. Каждый из них специализируется на выработке одного какого-либо продукта. Поэтому для удовлетворения общественных потребностей необходимы купля-продажа продуктов на рынке или товароденежный обмен. Такое понимание товарного производства определяет его сущность как производство товаров на рынок для обмена, но и одновременно указывает на условие возникновения товарного производства – экономическое обособление товаропроизводителей как различных собственников.

Материальной основой возникновения товарного производства является общественное разделение труда. С развитием общественного разделения труда происходит специализация производителей по выработке какого-либо одного продукта – это обуславливает необходимость обмена.

Общественное разделение труда характеризуется определенным уровнем развития производительных сил.

К преимуществам товарного производства перед натуральным следует отнести то, что:

1) специализация производителей на изготовление одного вида продукции ведет к росту производительности труда;

2) обмен исключает необходимость производить все продукты, ограничивает сферу деятельности производителей.

Выделяют два этапа развития товарного производства: простое товарное и капиталистическое товарное. В условиях простого товарного производства господствует ручной специализированный труд, при капиталистическом товарном производстве – машинный. Другими отличиями данных двух форм хозяйства является то, что для простого товарного производства характерно преобладание мануфактур, для капиталистического – фабрик и заводов; при простом товарном производстве собственник обычно непосредственно принимает участие в изготовлении продукта, при капиталистическом – выполняет управленческие функции. Наконец, при капиталистическом товарном производстве купля-продажа товаров становится преобладающим способом реализации экономических интересов, при простом товарном – преобладает натуральное хозяйство, а реализация продуктов на рынке носит зачастую случайный характер.

Товарное производство невозможно без существования рынка – места, где происходит товарообмен. В этом смысле, понятия «товарное хозяйство» и «рыночная экономика» являются синонимами.

3.Товар и его свойства

Категория «товар» связана с категорией «благо», являющейся более широким, чем товар, теоретическим обобщением.

Благо представляет собой предмет, услугу, явление, продукт труда, в котором человек испытывает необходимость, нуждается в нем.

Для того, чтобы предмет стал благом, требуется выполнение следующих условий:

1) человеческая потребность;

2) свойства предмета, делающие его годным для удовлетворения этой потребности;

3) познание человеком связи между потребностью и свойствами предмета;

4) возможность распоряжаться данным предметом (предмет не принадлежит индивиду; находится вне пределов его досягаемости; стоит слишком дорого).

Предмет перестает быть благом, если не выполняется хотя бы одно из этих условий. Блага можно разделить на материальные и нематериальные. К материальным благам относятся полезные материальные вещи и права на владение ними. Нематериальные блага делятся на две группы: внутренние и внешние.

К внутренним нематериальным благам относятся собственные качества и способности человека (например, деловые способности, профессиональное мастерство, способность получать удовольствие от чтения и музыки).

К внешним нематериальным благам можно отнести репутацию, а также деловые и социальные связи людей (например, отношения с коллегами по работе, одноклассниками, одногруппниками, соратниками, друзьями врагами, соседями, родственниками).

Блага могут быть передаваемыми и непередаваемыми. К непередаваемым благам относятся личные качества и способности человека к действию и наслаждениям; часть деловых связей, зависящих от доверия к личности, а также благоприятные климатические условия, воздух, гражданские привилегии и права, возможность пользоваться общественной собственностью. Все остальные блага относятся к передаваемым.

Блага также можно разделить на экономические (или хозяйственные) и неэкономические.

Экономическими являются блага, надобность в которых превышает доступное распоряжению количество, т.е. их меньше, чем потребность в них. Соответственно, неэкономические блага – это блага, надобность в которых меньше количества, доступного распоряжению. Одно и то же благо в разных условиях может быть и экономическим и неэкономическим. Например, вода в обычных условиях является неэкономическим благом, но в местности, испытывающей недостаток во влаге, становится благом экономическим.

Экономическое благо, предназначенное для обмена, называют товаром. Благо перестает быть товаром, когда владеющий им экономический субъект отказывается от намерения обменять его или когда оно попадет к индивиду, который не намеревается дальше обменивать его и намеревается заняться потреблением.

Товар – есть продукт труда, предназначенный для обмена путем купли-продажи. Причинами существования товара являются: тесные экономические связи между людьми в виде общественного разделения труда; экономическая обособленность производителей; товарно-денежные отношения; многообразие форм хозяйствования; существование мирового рынка.

Товар обладает двумя свойствами: потребительной стоимостью и стоимостью.

Потребительная стоимость – это совокупность полезных свойств товара, благодаря чему он обладает способностью удовлетворять какую-либо потребность общества или человека. Её характерные черты: она выступает как общественно-полезная потребительная стоимость; она выражает сущностную взаимосвязь между производством материальных благ и их потреблением. Если товар не обладает потребительной стоимостью, он просто не найдет покупателя, не будет реализован.

Стоимость товара – это овеществленный в нем общественный труд. Стоимость проявляется через меновую стоимость. Стоимость и меновая стоимость — нетождественные понятия. Первая (стоимость) – это внутреннее свойство товара. Вторая (меновая стоимость) – это внешнее проявление стоимости или. способность товара обмениваться на другие товары в определенных пропорциях, т.е. обеспечивается количественное сравнение товаров.

Соотношение между меновой и потребительной стоимостью для каждого экономического субъекта постоянно изменяется и причины таких перемен следующие: изменения потребности индивида; изменения свойств товара; изменение количества товара.

4. Развитие отношений обмена и возникновение денег. Функции денег

Деньги известны с древних времен, они появились как результат более высокого развития производительных сил и товарных отношений.

Эволюция обмена товара предполагает развитие форм стоимости: Простая или случайная форма стоимости свойственна низкой ступени развития производительных сил. При натуральном хозяйстве избыток продуктов возникает лишь периодически. Товары, поступающие на рынок, случайно меняют свою стоимость через посредство другого товара. Меновая стоимость при таком обмене резко колеблется во времени и в пространстве. При данной форме стоимости находился определенный продукт труда, который становился внешним проявлением общественного труда, т.е. эквивалентом.

Эквивалентная форма стоимости имеет следующие особенности. Потребительная стоимость товара — эквивалента (зерна) служит формой проявления своей противоположности – стоимости товара (овцы).

Труд частный, индивидуальный труд, затраченный на производство товара – эквивалента (зерна), выражает свою противоположность — общественный труд. Конкретный труд, заключенный в товаре – эквиваленте (зерно), служит формой проявления абстрактного труда.

Развернутая форма стоимости – связана с дальнейшим разделением труда и ростом производства. Все больше продуктов – товаров поступает на рынок. Один товар встречается при обмене с множеством других товаров – эквивалентов.

При всеобщей форме стоимости товар становится главной целью производства. Каждый товаропроизводитель за продукт своего труда стремится получить всеобщий товар, который нужен всем. В связи с такой объективной необходимостью из товарной массы стали выделятся товары, выполняющие роль всеобщего эквивалента, например: скот, меха, слоновая кость и т. д. Однако на этой роли такие товары задерживались недолго, т. к. не удовлетворяли требованиям товарного обращения и по своим свойствам не соответствовали условиям эквивалентности.

Для денежной формы стоимости характерны следующие черты:

- а) один товар монополизирует на продолжительное время роль всеобщего эквивалента;

- б) натуральная форма денежного товара срастается с его эквивалентной формой.

Для превращения товара в деньги необходимо: общее признание данного факта, как покупателем, так и продавцом; наличие особых физических свойств у товара – денег, пригодных для постоянной обмениваемости; длительное выполнение товаром – деньгами роли всеобщего эквивалента.

Сущность денег проявляется в их функциях. Деньги выполняют 5 основных функций: мера стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа; и мировые деньги. [kgl]

ТЕМА 4. [ gl ] Типы экономических систем и закономерности переходной экономики [:]

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Содержание понятия «экономическая система». Классификация и основные элементы экономических систем.

2. Типы экономических систем.

3. Переходная экономика, ее важнейшие черты, и закономерности.

ПЛАН СЕМИНАРА:

1. Характеристика и эволюция экономических систем. Виды экономических систем.

2. Модели экономических систем.

I . Содержание понятия «экономическая система». Классификация и основные элементы экономических систем.

Экономическая система – это совокупность взаимосвязанных хозяйствующих элементов, образующих определенную целостность, экономическую структуру общества на основе действующих в нем имущественных отношений и организационных форм.

Причиной существования экономической системы является так называемый универсальный закон относительной ограниченности (редкости) ресурсов. Универсальность, т.е. всеобщность, этого закона состоит в том, что он действует во всех формациях и будет действовать всегда, как бы ни был велик прогресс производства.

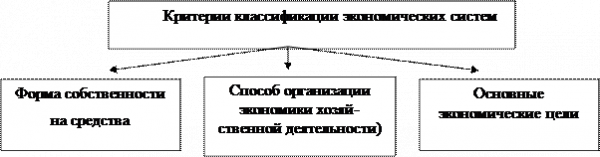

Поняв суть системы, можно понять многие закономерности хозяйственной жизни общества. В мировой экономической литературе наибольшее распространение получила классификация экономических систем по следующим факторам (элементам): (см.схема 1)

|

Критерии классификации экономических систем.

Но данная классификация абсолютизирует экономические системы XX века. Историческая классификация должна включать, помимо современных, системы прошлого и будущего. Поэтому заслуживает классификация, предложенная представителями теории постиндустриального общества, которые выделяют доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные экономические системы

Границами, отделяющими экономические системы друг от друга, являются промышленная и научно-техническая революции. Внутри каждой из этих систем возможна более дробная типология, что позволяет наметить пути для синтеза формационного и цивилизованного подходов.

Формационный подход периодизации социально-экономического развития общества показывает историю развития общества, как прорывную состоящую из качественно-различных периодов. К.Маркс выделяет следующие: первобытнообщинный, рабовладельческий, феодальный, капиталистический, коммунистический. Формационный подход имеет свои позитивные и негативные особенности. Цивилизационный подход показывает непрерывность исторического процесса, его движения во взаимосвязи и приемлемости, накопление духовного и материального богатства. Главная хозяйственная проблема у всех систем одна – это проблема распределения ресурсов. Но вот способы решений этой проблемы могут быть разными. Отсюда и возникает возможность существования различных типов экономических систем.

II . Типы экономических систем.

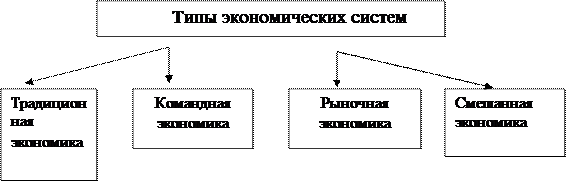

В последние полтора-два столетия в мире действовали различные типы экономических систем: две рыночные системы, в которых доминирует рыночное хозяйство, — рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм) и современная рыночная экономика (современный капитализм) и две нерыночные системы — традиционная и административно-командная. В рамках той или иной экономической системы существуют многообразные модели экономического развития отдельных стран и регионов. С этих позиций в экономической литературе выделяют следующие типы экономических систем (см. схема 2.)

|

Типы экономических систем.

Каждая из вышеперечисленных экономических систем, в силу своих характерных особенностей решает основную проблему экономики (эффективное распределение ресурсов) самостоятельно, через многообразие путей и способов (см.схему 3).

Типы экономических систем Основные характеристики экономических систем, Традиционная система

- отсталая технология;

- существование вековых традиций.

Командная экономика

- общественная (государственная) собственность на средства производства;

- прямое распределение продукта через фиксированные цены и унифицированную зарплату. Жесткое распределение экономических ресурсов и финансов;

- экономический порядок принятия жестких административных и уголовно-правовых мер;

- преобладание валовых показателей оценки развития экономики;

- отсутствие предпринимательства;

- теневая экономика поддерживает функционирование всего хозяйства;

- политика довлеет над экономикой.

Рыночная экономика

- свобода выбора;

- личный интерес как главный мотив поведения;

- конкуренция;

- свободное ценообразование;

- вмешательство государства ограниченно.

Смешанная экономика

- собственность многообразная;

- сильное профсоюзное движение;

- активная регулирующая и корректирующая роль государства.

Характерные основные черты экономических систем.

Ясно, что ни одна из этих систем не развивается в чистом виде, большинство развитых и развивающихся стран представляют собой смешанную экономическую систему. Неоднозначный смысл вкладывается в содержание смешанной экономики в нашей литературе. Здесь и сочетание рыночных отношений с государственным регулированием, и подход со стороны многообразия форм собственности.

III . Переходный период в экономике – это исторически непродолжительный отрезок времени, в течении которого завершается демонтаж административно-командной системы и формируется система основных рыночных институтов. Теоретическими вопросами реформ занимается транзитология – наука о переходном периоде. Трансформации командно-административной экономической системы в рыночную, предшествовали различные причины. Одна из них выражается в том, что для нынешней эпохи экономичных и наукоемких производств неприемлема вертикальная координация, то есть принуждение и иерархическое («сверху-вниз») управление.

Пути перехода к рынку: эволюционный, «шоковая терапия». Различия между ними в сроках проведения системных преобразований и стабилизационных мер, объеме регулирующих функций государства. Эволюционный путь используется при наличии следующих факторов: развитое сельское хозяйство, невысокий удельный вес тяжелой промышленности и военно-промышленного комплекса, стабильность финансовой системы, преобладание среди политических и хозяйственных кругов, заинтересованных в проведении реформ.

Вариант «шоковой терапии» – вынужденная мера, связанная с преодолением крайне тяжелого финансового положения, острого товарного дефицита.

Формирование рыночной экономики вызвало закономерную необходимость преобразования отношений собственности.

Закономерностями переходной экономики являются:

- разгосударствление – утрата государством функций единоличного распоряжения ресурсами;

- приватизация собственности – платная или бесплатная передача государственного имущества частным владельцам (формирование частной собственности);

- либерализация экономической деятельности внутри страны и внешнеэкономической деятельности (стабилизация финансовой сферы);

- трансформационный спад (стабилизация и восстановление механизма координации между экономическими агентами).

[kgl]

Тема 5. [

ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1. Рыночная экономика как высший этап развития товарно-денежных отношений.

2. Условия и причины возникновения рынка. Сущность и функции рынка.

3. Виды и инфраструктура рынка.

4. Конкуренция и монополия.

ПЛАН СЕМИНАРА:

1. Рыночная экономика. Сущность и функции рынка.

2. Виды и инфраструктура рынка.

1. Рыночная экономика как высший этап развития товарно-денежных отношений. Условия и причины возникновения рынка.

Важнейшим условием возникновения рынка является общественное разделение труда. Посредством разделения труда достигается обмен деятельностью, в результате чего работник определенного вида конкретного труда получает возможность пользоваться продуктами любого другого конкретного вида труда.

Основоположником научной теории разделения труда считается А.Смит. В работе «Исследование о природе и причинах богатства народов» А.Смит рассмотрел все главные типы разделения труда в пределах отдельной мануфактуры, между отраслями, между городом и деревней, между промышленностью и торговлей, между умственным и физическим трудом, между различными регионами и целыми национальными хозяйствами.

Важной причиной возникновения рынка является естественная ограниченность производственных возможностей человека, экономическая обособленность товаропроизводителей, чтобы они могли свободно распоряжаться результатами своего труда.

С развитием частной собственности развивалось и рыночное хозяйство. Наиболее высокого уровня частная собственность и рыночные отношения достигли при капитализме.

Объекты частной собственности многообразны. Они создаются и приумножаются за счет предпринимательской деятельности, доходов от ведения собственного хозяйства, доходов от средств, вложенных в кредитные учреждения, акции и другие цепные бумаги.

В дальнейшем обособленность товаропроизводителей начала распространяться па коллективную и другие формы собственности. Возникли кооперативы, товарищества, акционерные общества, государственные и смешанные предприятия.

Кроме того, причина становления рынка кроется и в возможности (свободе) для каждого экономического субъекта обеспечивать свои интересы. Рынок предполагает свободу конкурентного поведения, свободу хозяйствования, защиту интересов конкретного товаропроизводителя. Различные страны, их национальные хозяйства к рыночной экономике шли разными путями. Вместе с тем существуют общие закономерности ее становления, присущие любой стране. К важнейшим из них относятся:

- наличие независимых товаропроизводителей, свобода предпринимательской деятельности и гарантии прав собственности различных экономических субъектов;

- свободные рыночные цены, уравновешивающие спрос и предложение;

- конкуренция товаропроизводителей;

- свободный перелив капиталов между отраслями и регионами;

- образование финансового рынка, включающего рынок кредитных ресурсов, рынок ценных бумаг и валютный рынок;

- наличие рынка труда, наемной рабочей силы с развитой системой ее подготовки, переподготовки, межотраслевого и межрегионального перелива;

- открытость экономики мировым интеграционным процессам, возможность миграции рабочей силы, товаров и капиталов.

2.

Сущность и функции рынка.

В современной экономической литературе встречается несколько определений рынка:

- рынок — это совокупность экономических отношений производства и обмена товаров при помощи денег;

- рынок — система отношений по поводу обмена результатами производства и услугами, принимающими форму товара;

- рынок — это механизм взаимодействия покупателей и продавцов, иными словами, отношение спроса и предложения;

- рынок — это сфера обмена внутри страны и между странами, связывающая между собой производителей и потребителей продукции.

Субъектами рыночных отношений являются участники рыночных сделок: во-первых, покупатели, продавцы, предприниматели или физические лица; во-вторых, юридические лица.

Объекты рынка — все то, по поводу чего возникают отношения купли-продажи. Это материальные и нематериальные блага и услуги, факторы производства — средства производства, рабочая сила, капиталы (фонды), технические новшества и идеи.

Рынок оказывает огромное воздействие на все стороны хозяйственной жизни, выполняя ряд существенных функций.

1. Регулирующая функция. В рыночном регулировании большое значение имеет соотношение спроса и предложения, влияющее на цены. Растет цена — сигнал к расширению производства, падает цена — сигнал к сокращению.

2. Стимулирующая функция стимулирует внедрение в производство достижения научно-технического прогресса, снижает затраты на производство продукции, повышает ее качество.

3. Информационная. Рынок представляет собой богатый источник информации, знаний, сведений, необходимых хозяйствующим субъектам. Он дает, в частности, объективную информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые на него поставляются.

4. Посредническая функция — потребитель имеет возможность выбора оптимального поставщика продукции. В то же время продавцу предоставляется возможность выбрать наиболее подходящего покупателя.

5. Санирующая функция очищает общественное производство от экономически слабых, нежизнеспособных хозяйственных единиц и, наоборот, поощряет развитие эффективных, предприимчивых, перспективных фирм.

Рынок влияет на все фазы воспроизводства — производство, распределение, обмен и потребление. Конкурентная рыночная система способствует развитию научно-технического прогресса, побуждает применять новейшие технологии, рационально использовать ресурсы. Кроме того, она обеспечивает своим субъектам реальную экономическую свободу, свободу выбора форм и способов хозяйствования, гарантируемую досконально разработанным законодательством.

Виды и инфраструктура рынка

Различают следующие виды рынков:

1. рынок товаров и услуг (потребительский рынок) — включает рынки продовольственных товаров, рынки бытовых, коммунальных, транспортных услуг, рынок услуг культуры, образования, здравоохранения.

2. рынок рабочей силы — предполагает признание за каждым индивидуумом права свободной продажи своей рабочей силы по собственному выбору, желанию и по рыночной цене на основе контракта между работником и нанимателем.

3. рынок инвестиций представляет собой одну из разновидностей денежного рынка, в котором объектом рыночных отношений являются капиталовложения.

4. на рынке ценных бумаг проводится купля-продажа акций, облигации, ассигнаций, чеков, аккредитивов, векселей и других видов денежных обязательств.

5. нормальное функционирование рынка денег и валюты потребовало создания фондовых и валютных бирж, на которых продается и покупается валюта за тенге по мировому, государственному, свободному и аукционному курсу.

6. рынок инноваций, то есть, нововведений, изобретений, рационализаторских предложений, практически также отсутствовал в нашей экономике. Переход к рыночной экономике дает основание рассматривать инновации как товар, который целесообразно продавать по рыночным ценам, что, несомненно, должно привести к ускорению научно-технического прогресса.

7. рынок информационных продуктов — это особый рынок, предметом купли-продажи здесь являются книги, газеты, картины, различного вида реклама и великое множество других предметов и видов деятельности, несущих людям необходимую информацию.

8. рынок лицензии – это часть рынка инноваций. Объектом купли и продажи здесь служат патентные и беспатентные лицензии на передачу изобретений, технологического опыта, промышленных секретов и коммерческих знаний, использование товарных знаков. Это торговля технологией.

Инфраструктура- это совокупность отраслей, обслуживающих нормальное функционирование материального производства. Инфраструктура- это обязательный компонент любой целостной экономической системы и подсистемы. Дословно инфраструктура – это основание, фундамент, внутреннее строение экономической системы.

Применительно к рынку инфраструктура- это совокупность организационно-правовых форм, опосредующих движение товаров и услуг, акты купли-продажи, или совокупность институтов, систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняющих определенные функции по обеспечению нормального режима его функционирования.

Термин «инфраструктура» в общем смысле обозначает комплекс отраслей, обслуживающих производственную и социальную сферу народного хозяйства.

Основными элементами инфраструктуры современного рынка являются: биржи, аукционы, ярмарки; кредитная система и коммерческие банки; эмиссионная система и эмиссионные банки; система регулирования занятости населения и центры государственного и негосударственного содействия занятости; информационные технологии и средства деловой коммуникации; налоговая система; система страхования; торговые палаты; таможенная система; профсоюзы, работающие по найму; коммерческо-выставочные комплексы; система высшего и среднего экономического образования; аудиторские компании; консультативные компании.

Все перечисленные элементы рыночной инфраструктуры переживают в Республике Казахстан период становления и развития.

Функции инфраструктуры рынка:

1. облегчение участникам рыночных отношений реализации их интересов;

2. повышение оперативности и эффективности работы рыночных субъектов на основе специализации отдельных субъектов экономики и видов деятельности;

3. организационное оформление рыночных отношений;

4. облегчение форм юридического и экономического контроля, государственного и общественного регулирования деловой практики.

4. Конкуренция и монополия.

Конкуренция (от лат. «конкурро» – сталкиваться) означает соперничество между отдельными субъектами рыночного хозяйства за наиболее выгодные условия производства и реализации (купли-продажи) товаров. В рыночной экономике такое столкновение неизбежно, ибо оно порождается следующими объективными условиями:

- наличие множества равноправных рыночных субъектов;

- полная экономическая обособленность каждого из них;

- зависимость рыночных субъектов от конъюнктуры рынка;

- противоборство со всеми другими рыночными субъектами за удовлетворение покупательского спроса.

Конкурентная борьба за экономическое процветание и вживание – экономический закон рыночного хозяйства. Это борьба среди продавцов, среди покупателей, между продавцами и покупателями. Продавцы хотят продать свои товар подороже, но конкуренция вынуждает их сбывать свою продукцию дешевле, чтобы стимулировать покупательский спрос. Иногда на рынке применяется демпинг – продажа товаров по чрезвычайно низким ценам. Конкуренция – двигатель экономического прогресса.

Сущность конкуренции проявляется в ее следующих функциях:

- обеспечение нацеленности производителя на запросы потребителя, без чего нельзя получить прибыль;

- стимулирование роста эффективности производства, обеспечивающее «выживание» производителей;

- дифференциация товаропроизводителей;

- давление на производство, распределение ресурсов между отраслями народного хозяйства в соответствии со спросом и нормой прибыли;

- ликвидация неконкурентоспособных предприятий;

- стимулирование снижения цен и повышение качество жизни.

Конкуренция по своему содержанию весьма противоречива. С одной стороны, она выражает стремление к свободе, экономической независимости – это проявление центробежных сил. С другой – стремление самих конкурентов обезопасить себя от превратностей, что свидетельствует о центростремительной тенденций к объединению усилий, своего рода экономической солидарности, гарантом которых выступает государство, законы поведения на рынке и т.д.

Монополия (от греч. «монос» — один, «полео» — продаю) – исключительное право государства, предприятия, организации, торговца на осуществление какой-либо хозяйственной деятельности.

В разных странах и в различные исторические периоды в экономике возникают следующие виды монополий:

- естественная монополия, которой обладают собственники и хозяйствующие субъекты, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно не воспроизводимые элементы производства;

- искусственная монополия, означающая сосредоточение в отдельных руках производства и рынка сбыта какого-либо продукта.

Конкуренцию можно классифицировать по нескольким основаниям: а) масштабам развития, б) характеру, в) методам соперничества

В экономической литературе дается следующая классификация видов монополий.

1. С учетом степени охвата экономики выделяются такие виды монополистических организаций.

В масштабе определенной отрасли – чистая монополия. В этом случае действует один продавец, доступ на рынок для возможных конкурентов закрыт, продавец имеет полный контроль над количеством товаров, предназначенных для продажи, и их ценой.

В масштабе национального хозяйства образуется абсолютная монополия. Она находится в руках государства или его хозяйственных органов.

Монопсония (чистая и абсолютная) – один покупатель ресурсов, товаров.

2. В зависимости от характера и причин возникновения различают следующие виды монополий.

Естественная монополия. Ею обладают собственники и хозяйственные организации, имеющие в своем распоряжении редкие и свободно невоспроизводимые элементы производства. Здесь создают товары с меньшими затратами по сравнению с расходами ресурсов.

Легальные монополии образуются на законном основании. К ним относятся следующие формы монополистической организации: патентная система, авторские права, торговые знаки.

Искусственные монополии – объединения предприятий, создаваемые ради получения монополистических выгод. [kgl]

Основы теории спроса и предложения, ПЛАН ЛЕКЦИИ:

1.Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.

2.Эластичность спроса по цене и доходу.

3.Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.

4.Эластичность предложения.

5.Рыночное равновесие, его виды.

6.Кардиналистская и ординалистская трактовки полезности потребителем.

ПЛАН СЕМИНАРА:

1.Экономическая природа спроса и предложения.. Закон спроса и закон предложения. Рыночное равновесие

2.Понятие эластичности.

3.Теория потребительского выбора.

1. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, влияющие на спрос.

Спрос — это платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене. Иными словами, спросом является не всякая потребность в данном товаре, а только такая, которая обеспечена наличием платежных средств (деньгами) у покупателя. Таким образом, в экономической теории различают «потребность» и «спрос».

Как правило, спрос меньше потребности, поскольку любая цена ограничивает число покупателей.

возможной

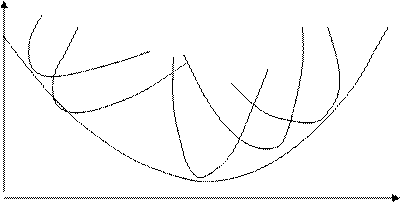

Обратную связь между ценой продукта и величиной спроса можно изобразить в виде графика, показывающего величину спроса на горизонтальной оси, а цену на вертикальной оси. Закон спроса гласит, что люди покупают большее количество продукта при низкой цене, чем при высокой. Это находит отражение в нисходящем направлении кривой спроса.

Рис. 1. Кривая индивидуального спроса

Кривая индивидуального спроса представлена в виде нисходящей кривой DD, поскольку между ценой и величиной спроса существует обратная зависимость.

В своем анализе экономист исходит из допущения, что цена служит самой важной детерминантой количества любого покупаемого продукта. Но существуют и другие факторы, которые влияют на покупки. К ним относятся неценовые детерминанты, или так называемые факторы изменения спроса: 1) предпочтения потребителей, их вкусы; 2) число покупателей на рынке; 3) доходы потребителей; 4) цены на сопряженные товары и 5) ожидания потребителей относительно будущих цен доходов.

Рис. 2. Изменения в спросе

Изменение одной или более детерминант спроса вызывает изменение спроса. Увеличение спроса смещает кривую спроса вправо, например от D 1 к D2 . Уменьшение спроса смещает кривую спроса влево, например от D1 к D3 . Изменение величины спроса ведет к перемещению, вызываемому изменением цены данного продукта, от одной точки к другой на постоянной кривой спроса, на нашем графике — от а к b .

Неценовые детерминанты спроса вызывают «изменения в спросе».

«Изменение в спросе» не следует смешивать с «изменением величины спроса». Изменение в спросе выражается в смещении всей кривой спроса либо вправо (увеличение спроса), либо влево (сокращение спроса) (рис. 2).

Изменение же величины спроса означает передвижение с одной точки на другую точку на постоянной кривой спроса, т.е. переход от одной комбинации «цена — количество продукта» к другой. Причиной изменения величины спроса служит изменение цены данного продукта.

Таким образом, как было сказано выше, суть закона спроса заключается в следующем: снижение цены ведет к возрастанию величины спроса. И, наоборот, при прочих равных условиях повышение цены ведет к соответствующему уменьшению величины спроса. Отсюда, закон спроса — это отрицательная, или обратная, связь между ценой и величиной спроса.

2. Эластичность спроса

Согласно закону спроса при снижении цены покупается большее количество продукта. Но реакция потребителей на изменение цены может значительно варьироваться от продукта к продукту.

Экономисты измеряют реакцию (чуткость) потребителей на изменение цены продукции, используя концепцию ценовой эластичности. Суть концепции ценовой эластичности заключается в следующем:

1) если небольшие изменения в цене приводят к значительным изменениям в количестве покупаемой продукции, то спрос на такие продукты принято называть эластичным;

2) если существенное изменение в цене ведет лишь к небольшому изменению в количестве покупок, то в таких случаях спрос неэластичный.

Степень ценовой эластичности или неэластичности спроса экономисты измеряют при помощи коэффициента Ed, вычисленного по следующей формуле:

Процентное изменение количества

спрашиваемого продукта

Ed = ———————————————————————

Процентное изменение цены продукта Х

Исходя из формулы, спрос является эластичным, если данное процентное изменение цены ведет к большему процентному изменению количества спрашиваемой продукции. Например, если снижение цены на 2% вызывает рост спроса на 4% , то спрос является эластичным. Когда спрос эластичен, коэффициент эластичности будет больше единицы. Если данное процентное изменение цены сопровождается относительно меньшим изменением количества спрашиваемой продукции, то спрос является неэластичным. Если снижение цены на 3% дает в результате рост количества спрашиваемой продукции всего на 1%, спрос неэластичен. Коэффициент эластичности в этом случае меньше единицы и составит 1/3. Когда спрос неэластичен, коэффициент эластичности всегда будет меньше единицы. Между эластичным и неэластичным спросом возникает пограничная ситуация, когда процентное изменение цены и последующее процентное изменение количества спрашиваемой продукции оказываются равными по величине. Если падение цены на 1% вызывает рост продаж на 1%, то этот специфический случай называют единичной эластичностью, так как коэффициент эластичности в точности равен единице.

Эластичность спроса по доходу – мера чувствительности спроса к изменению дохода; отражает относительное изменение, спроса на какое — либо благо вследствие изменения дохода потребителя.

Коэффициент эластичности спроса по доходу, посредством, которого измеряется данный вид эластичности. Он рассматривается по формуле:

% изменения объема спроса

% изменение в доходе

Коэффициент эластичности спроса по доходу используется при исчислении потребительской корзины, определении структуры потребления людей с различным уровнем доходов, расчетах степени изменения потребления того или иного блага при изменении уровня дохода и т.д.

3. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы, влияющие на предложение.

Рыночное предложение – это максимально возможное количество товаров и услуг, которое продавцы готовы поставлять на рынок в единицу времени при данных условиях.

Предложение следует рассматривать с точки зрения его величины. Вместо того, чтобы спрашивать, какое количество будет предлагаться по разным ценам, мы вправе спросить, какими должны быть цены, которые побудят производителя предлагать разное количество товара.

Суть закона предложения такова: с повышением цен соответственно возрастает и величина предложения; со снижением цен сокращается также и предложение. Закон предложения показывает, что производители хотят изготовить и предложить к продаже большее количество своего продукта по высокой цене, чем они хотели бы это делать по низкой цене. Между ценой и величиной предложения существует прямая связь.

Прямую связь между величиной предложения и ценой продукта можно изобразить графически: это выражается в восходящем направлении кривой предложения.

Кривая предложения

Рис. 4. Кривая индивидуального предложения

На графике кривая индивидуального предложения представлена в виде восходящей кривой SS, поскольку между величиной предложения и ценой существует прямая связь: по закону предложения производители производят большее количество продукта, если цена на него растет.

При построении кривой предложения экономист исходит из допущения, что цена — основная детерминанта величины предложения любого продукта. Однако кривая предложения, так же как и кривая спроса, строится на предположении, согласно которому определенные неценовые детерминанты величины предложения даны заранее и не подвергаются изменениям. Если одна из этих неценовых детерминант предложения в действительности претерпевает изменения, положение кривой предложения также будет меняться.

К основным неценовым детерминантам предложения относятся следующие: цены на ресурсы; технология производства; налоги и дотации; цены на другие товары; ожидания изменения цен; число продавцов на рынке.

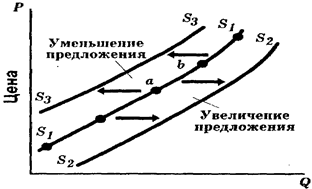

Рис. 5. Изменения в предложении

Увеличение предложения смещает кривую предложения вправо, от S 1 к S2 . Уменьшение предложения смещает кривую предложения влево, от S1 к S3 ; передвижение от а до b означает изменение величины предложения.

Неценовые детерминанты предложения вызывают изменения в предложении, которые выражаются в смещении всей кривой предложения: увеличение предложения смещает кривую вправо, уменьшение предложения смещает ее влево. Причиной изменения предложения служит изменение одной или более детерминант предложения.

Напротив, изменение величины предложения означает передвижение с одной точки на другую на постоянной кривой предложения. Причиной такого передвижения является изменение цены на рассматриваемый продукт.

4 . Эластичность предложения

Концепция ценовой эластичности спроса применима также и к предложению. Суть ее в следующем: если производители чувствительны к изменениям цен, то предложение эластично, и наоборот. Эластичность предложения по цене – показатель степени чувствительности, реакция предложения на изменение цены товара. Она рассчитывается по формуле:

% изменение объема предложения

Е s = % изменение цены

Важнейшим фактором, влияющим на эластичность предложения, является количество времени, имеющегося в распоряжении производителей, для того, чтобы отреагировать на данное изменение цены продукта. Чем продолжительнее время, которым располагает производитель для того, чтобы приспособиться к данному изменению цены, тем больше изменится объем производства и тем больше соответственно эластичность предложения.

Анализируя влияние фактора времени на эластичность предложения, полезно провести различие между периодами.

Кратчайший рыночный период. Это такой период, когда производители не успевают отреагировать на изменение спроса и цены. Например, мелкий фермер привез на рынок на одном грузовике весь свой урожай данного сезона. Кривая предложения будет совершенно неэластична, так как фермер может предложить лишь столько, сколько привез на грузовике, как бы высока ни была цена.

Краткосрочный период. Это период, когда производственные мощности можно использовать более или менее интенсивно. Результатом будет рост производства как реакция на предполагаемое увеличение спроса. Такая реакция со стороны производства будет означать более высокую эластичность предложения продуктов, а цена будет ниже, чем в примере с кратчайшим рыночным периодом.

Долговременный период. Это (долгий) период, когда фирмы успевают принять все желательные меры по приспособлению своих ресурсов к требованиям изменившейся рыночной ситуации. Отдельные фирмы могут расширить (или сократить) свои производственные мощности; новые фирмы могут войти в состав отрасли, а старые — покинуть ее. В долговременном периоде изменения означают еще более эластичную кривую предложения. Кривая предложения долгосрочного равновесия дает новую цену, несколько более высокую, чем первоначальная цена. Почему более высокую? Потому что отрасль с растущими издержками производства ведет к росту цен на потребляемые в ней ресурсы. Иначе говоря, расширение отрасли приведет к растущим издержкам.

В случае с отраслью с постоянными издержками производства кривая долгосрочного предложения была бы совершенно эластичной, а новая цена была бы равна первоначальной цене.

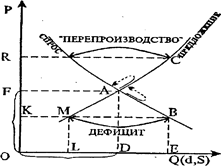

5. Рыночное равновесие, его виды.

Взаимодействие между спросом и предложением лучше всего можно понять, рассматривая совместно кривые спроса и предложения. Выше мы убедились, что спрос растет, когда цена товара понижается, а предложение увеличивается с ростом цены. Путем совмещения графиков спроса и предложения можно понять их взаимодействие. Кривые спроса и предложения пересекаются в точке М, которую называют точкой равновесия. Она характеризует такое состояние рыночных цен, когда объем спроса на товар равен объему его предложения. Если предложение превысит спрос, то товар перестанут покупать, и продавцы вынуждены будут снижать цены. Когда же спрос превысит предложение, то цена повысится. На диаграмме это показано стрелками: при повышении цены они направлены вниз, при увеличении спроса — вверх.