Введение, Актуальность

Важное значение имеет размер города, региональная специфика и т.д., и то, как процесс социальной мобильности протекает в этих условиях. Необходимо, также, выделить сходство и различие в разных типах территориальных поселений.

Уникальность современной ситуации заключается в том, что процессы социальной мобильности в России обладают некими чертами, которые присущи только российской действительности.

Исследование современных тенденций мобильности представляется сложным. Во-первых, официальная, государственная статистика не располагает достаточными данными по социальной динамике населения, во-вторых, речь идет о социальных процессах в трансформирующемся обществе. Важность социологического изучения этой проблемы на конкретно — историческом материале социальной реальности определяется необходимостью восполнить недостаток социальной информации о процессах социальной мобильности населения в городе, что поможет определить вектор их движения.

Степень научной разработанности проблемы . Проблема социальной мобильности, впервые появилась в 1927 году с выходом в печать работы «Social Mobility» П.А. Сорокина. Работа Сорокина вызвала широкий интерес в научных кругах и послужила толчком к дальнейшему социологическому осмыслению сущности понятия социальной мобильности, его видов и каналов. . Таким образом, П. Сорокин создал основу для научного изучения важнейшей проблемы в социологии — социальной мобильности, в различных ее проявлениях. М. Вебер большое внимание уделил изучению социальных структур в рамках системного подхода. Он считал, что интенсивность перемещений дает основания для установления границ между классами. С начала 70-х годов появляются работы исследователей второго поколения, к которым относятся П. М. Блау, И. Блумен, Л. Гудман, О. Д. Данкен,

Д. Трейман и др. Они анализируют изменения в образовательной и профессиональной межпоколенной мобильности, с целью выявления того, насколько «открыты» определенные социальные группы и слои. С 80-х годов появляется третье поколение исследователей социальной мобильности, наиболее яркими представителями которого являются Л. Джонс, Дж. Голдторп, Р. Эриксон, Д.Л. Фитерман, P.M. Хаузер. Фитерман, Джонс и Хаузер проводят испытания FJH-гипотезы, сравнивая социальную мобильность разных поколений. В постсоветский период проблематике социальной мобильности были посвящены работы Е.М. Авраамовой, Л.А. Беляевой, С.А. Белановского, В.А. Бондаренко и др.

Особенности моделирования социальных процессов

... в основу модели. Моделирование дает возможность исследовать сложные системы, части которых описаны различными математическими методами. Использование моделирования для изучения социальных процессов позволяет ... иного сообщества". С социальной стратификацией связано понятие "социальной мобильности". Под социальной мобильностью понимается " любой переход индивида или социального объекта (ценности), то ...

Объект исследования, Предметом исследования, Цель исследования

Чтобы достичь поставленную цель необходимо определить задачи :

- ’ дать определение понятию социальная мобильность;

- ’ рассмотреть РІРёРґС‹ социальной мобильности;

- ’ выявить факторы формирования социальной мобильности.

гипотезы исследования

1. Преобладающим фактором социальной мобильности выступает экономический фактор.

2. Социальная мобильность по образовательному мотиву наиболее интенсивна в группе лиц с высшим и средним образованием.

3. Важными факторами социальной мобильности являются предписанные возможности индивида.

Теоретическая основа, Методы исследования, Эмпирической базой, Научная новизна, Практическая значимость

1 Понятие, виды и факторы социальной мобильности

1.1 Определение понятия социальная мобильность, виды

социальной мобильности

Социальная мобильность, в широком смысле, это любые передвижения индивидов в социальном пространстве. Следует определить и рассмотреть, что есть социальное пространство. Как отмечал П. Сорокин, положение в социальном пространстве кординально отличается от геометрического: «Положение президента Гар-динга в геометрическом пространстве резко изменилось, когда он переместился из Вашингтона на Аляску, тогда как ето социальное положение осталось тем же, что и в Вашингтоне. Людовик XVI в Версале и Николай II в Царском Селе оставались в том же геометрическом пространстве, хотя их социальное положение в один момент круто изменилось» [1, с. 304]. Таким образом люди находящиеся рядом друг с другом в одном месте, могут быть отдалены друг от друга в социальном смысле, и наоборот. Например люди одной и той же религии живут в разных странах, они разделены геометрическим пространством, но социально они близки. Так между людьми существует не понимание, даже если они живет в одной местности. Разница между социальным и геометрическим пространством состоит в соотнесении положений индивидов, их места в обществе. Такими параметрами являются принадлежность и место в системе социальных отношений, близость ценностных ориентаций и способ восприятия социальной реальности. Социальное пространство является обширным и многомерным. В нем существуют различные общности с различной дифференцированной системой идеологий и верований. Таким образом соотнесение положений индивидов может существовать по нескольким критериям: профессиональному статусу, уровню участия в политической деятельности, по религиозным верованиям, национальности, полу, возрасту и некоторым другим.

Основное определение социальной мобильности сформулировал П. Сорокин. Под социальной мобильностью понимается любой переход индивида или социального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифицировано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую.

К социальной мобильности относятся такие понятия, как социальные каналы или лифты и социальные агенты. Все, с помощью чего перемещается индивид, называют лифтами социальной мобильности. К ним относятся социальные институты. П. Сорокин относил к лифтам семью, церковь, армию, образовательные учреждения, политические и религиозные организации и т. п. К агентам относятся люди, которые каким-либо образом способствуют социальной мобильности.

Мобильность денег . Три валюты мира: деньги, время и мобильность

... мобильности могут быть социальные потрясения, войны, стихийные бедствия. Индивидуальная мобильность может зависеть от образования, способностей, смены места жительства, изменения семейного положения. Различают вертикальную мобильность ... Единственное, что не учел Мальтус – небывалую мобильность населения в 21-м веке, ... моих денежных средств на благотворительность. Деньги и материальные ценности не важны ...

горизонтальная и вертикальная.

Под вертикальной социальной мобильностью подразумеваются те отношения, которые возникают при перемещении индивида или социального объекта из одного социального пласта в другой. В зависимости от направления перемещения существует два типа вертикальной мобильности: восходящая и нисходящая, то есть социальный подъем и социальный спуск. Итак, вертикальная мобильность – такое изменение положения индивида, при котором повышается или понижается его статус. Если автомеханик станет директором завода, это проявление восходящей мобильности, но, если автомеханик станет мусорщиком, такое перемещение будет показателем нисходящей мобильности. Если же автомеханик получит работу слесаря, такое перемещение будет указывать на горизонтальную мобильность.

проникновение

Также следует заметить, что все хотят «подниматься» на социальном лифте, повышать свой статус, повышать и свое социальное положение, увеличивать доступ к власти, улучшать качество и уровень жизни. Никто не хочет «опускаться» и падать вниз. Таким образом, восхождение — явление добровольное, а нисхождение – принудительное [2].

Рассмотрим подробнее групповую мобильность. Она вносит значительные изменения в структуру общества. Особенно интенсивны групповые перемещения в период структурных изменений экономики. Общество развивается, перестраивается структура, появляются новые престижные высокооплачиваемые профессиональные группы. Это способствует массовому передвижению и служит примером вертикальной восходящей мобильности. Падение своего социального статуса исчезновение некоторых профессий приводит к нисходящей вертикальной мобильности массового характера.

Итак, массовые перемещения могут происходить из-за серьезных изменений в социально-экономической структуре общества, что приводит к появлению новых социальных слоев, новых классов; так же из-за смены идеологии и политических приоритетов, при этом поднимаются вверх те политические силы, которые смогли адаптироваться к новым условиям; и, наконец, вследствие сбоя механизма, обеспечивающего стратификацию структуры общества.

Индивидуальная социальная мобильность и ее проблема является одной из наиболее притягательных для социологов. Индивидуальная социальная мобильность есть изменение, при котором один конкретный индивид перемещается, меняя свое положение. Индивидуальная мобильность характерна для стабильно развивающегося общества. В случае успеха индивид изменит не только свое положение в вертикальной иерархии, но и социопрофессиональную группу. В проблему индивидуальной социальной мобильности входит изучение интенсивности перемещений, их направленность, возможности детей достичь более престижного статуса, чем имеют их родители, изучение индивидуальных способностей, навыков, возможностей и других факторов помогающих индивиду подниматься вверх.

П. Сорокин считает, что нет полностью эзотеричных обществ, т. е. в котором не происходит никаких перемещений. Однако в истории не говорится и об обществах с абсолютной, неограниченной мобильностью. Все общества стратифицированы. Существуют «фильтры», которые позволяют одним индивидам подниматься в новый верхний слой, а другим оставаться внизу. Роль этих «фильтров» выполняют социальные институты, которые регулируют вертикальные движения. Однако подниматься вверх только с помощью какого-либо социального института не всегда приводит к ожидаемому результату. Чтобы закрепиться в новой страте необходимо органично вписаться в новую окружающую среду, адаптироваться к новой жизни, вести себя согласно новым правилам и нормам. Иногда этот процесс бывает болезненным для индивида, так как трудно распрощаться с прежними привычками и пересмотреть свою систему ценностей.

Критерии социальная стратификация современного российского общества

... рассмотрение критериев социальной стратификации современного общества. Задачи работы: раскрыть понятие социальной стратификации; охарактеризовать основные типы социальной стратификации; рассмотреть основные социальные страты российского общества и их характеристика Глава 1. Понятие и типы социальной стратификации 1.1 Что такое социальная стратификация? Стратификация, то ...

Аналогичная ситуация возникает при движении вниз. Будучи не способным ориентироваться к чуждой для него обстановке, индивид испытывает серьезные психологические затруднения.

интенсивностью

всеобщностью

Интенсивность социальной мобильности – это скорость, с которой индивид поднимается на социальном лифте. Чем больше ступеней он прошел за определенное время, чем больше повысил свой статус тем больше скорость, интенсивность передвижений. А всеобщность – это количество индивидов, совершающих передвижения в социальном пространстве в конкретное отрезок времени.

Если связать эти два явления получим совокупный показатель вертикальной социальной мобильности какого-либо общества. А рассматривая показатели разных обществ можно увидеть в каком из низ социальная мобильность выше. Т.е. можно сравнивать показатели.

межпоколенная и внутрипоколенная.

Межпоколенная мобильность (интергенерационная мобильность) заключается в сравнении социальных статусов родителей и их детей в определенный момент карьеры. Например, сопоставление уровня образования в каком-то конкретном возрасте родителей и их детей или ранг их профессий в приблизительно одинаковом возрасте. Исследования показывают, что значительная часть, возможно даже большинство, российского населения перемещается хотя бы немного вверх или вниз в классовой иерархии в каждом поколении.

Внутрипоколенная мобильность (интрагенерационная мобильность) выражается в сравнении социального статуса личности в течение продолжительного времени. Результаты исследований свидетельствуют о том, что многие россияне в течение своей жизни меняли род занятий. Однако мобильность у большинства носила ограниченный характер. Перемещения на короткое расстояние являются правилом, а на большое — исключением.

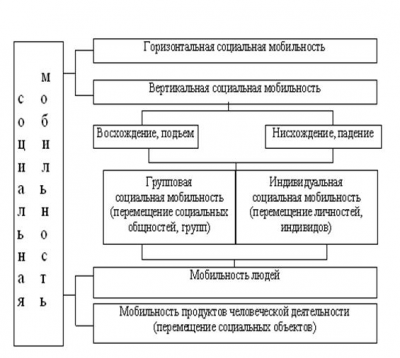

Обобщая выше сказанное социальную мобильность можно представить схематично:

Рисунок 1 – Социальная мобильность

1.2 Факторы формирования социальной мобильности

факторами социальной мобильности

- уровень полученного образования;

- социальный статус семьи;

- система общественного устройства;

- национальность;

- пол;

- физические и умственные способности;

- получение воспитания;

- место жительства;

- уровень рождаемости местности;

- выгодный брак.

Изучим факторы подробнее. В качестве доминантного фактора социальной мобильности выделяется социально-экономический, который становится базовым в России при укреплении роли собственности и предпринимательства. Богатство стало общепринятым критерием успеха, состоянием защищенности и возможности продвижения в более высшие страты.

«Качество образования – качество жизни» материал

... возможность понять себя, не выполнять социальный заказ, выбирая востребованные профессии. Таким образом, качественный уровень образования напрямую связан с уровнем и качеством жизни. Только образованный и компетентный человек ... к саморазвитию, самосовершенствованию. Качественное образование сегодня – это наше будущее завтра. И каким будет это будущее, зависит от многих факторов. Но, прежде всего от ...

Социальная мобильность населения является важным аспектом социально-экономической жизни в любом обществе. Мобильность детерминируется необходимостью индивидов адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям, а общество, как системный фактор, должно создавать благоприятные условия для успешной реализации этого мотива. Учитывая, что все в социальной жизни общества обуславливается стремлениями и действиями человека, основным аспектом для перемещения является личностная детерминанта. Но, она не всегла проявляется, в связи с личной природой индивида, либо ее подавляют социальные и экономические факторы. При этом к социальным факторам относятся: демографические и миграционные процессы, поселенческая и отраслевая структура общества, ситуация в системе образования. К экономическому фактору относятся состояние на рынке труда, социально-экономическое положение. Экономический фактор вызывает вынужденную социальную мобильность, ограничивая индивидуальную, т.к. индивиды вынуждены отвечать социально-экономическим требованиям на данный период времени. Вынужденная мобильность может быть не только негативной. В том случае, если результат перемещений индивида отвечает его представлениям о счастье и приносит удовлетворение, то мобильность обретает положительный характер. Следует заметить, что тенденция развития современного общества способствует переходу от вынужденной мобильности к формам свободным, т.е. к увеличению приоритета индивидуальной социальной мобильности. Это происходит посредством повышения уровня производительности труда, высочайшего научно-технического и информационного оснащения всей производственной и социокультурной жизни.

Для экономического фактора велика роль образования, которое выступает отдельным, не менее важным фактором перемещений. Во-первых, образование необходимо в условиях перехода конкуренции из области финансовой, производственной и военно-технических ресурсов в информационную сферу. Во-вторых, с одной стороны, поможет в процессе социализации усвоить больше положительного опыта, а с другой стороны позволит сформировать новые корпоративные ценности для возникающих социальных слоев.

Развитие в нашем обществе передовых технологий способствует появлению новых профессии, для которых необходима высокая подготовка и квалификация, и которые в большинстве своем являются высокооплачиваемыми и престижными. Здесь сочетаются добровольная мобильность индивидов, которые стремятся достичь большего, и вынужденная, обусловленная необходимостью повышения квалификации и переподготовки.

М. Вебер в качестве критерия притязаний на «…позитивные или негативные привилегии в отношении социального престижа» указывал во-первых, образ жизни, во-вторых, «формальное образование, заключающееся в практическом или теоретическом обучении и усвоении соответствующего образа жизни», и в-третьих, престиж рождения или профессии [2].

Отсюда можно сделать вывод, что полученное образование, и выработанный стиль жизни, также профессиональный статус и доход от него позволят индивиду занимать высшие страты.

Таким образом, в российском обществе все пространство социальной стратификации определяется практически одним показателем, а именно материальным (богатство) при резком снижении значимости других критериев дифференциации, которые перестают играть уравновешивающую роль.

К социальным факторам социальной мобильности относятся предписанные возможности индивидов (исторический тип стратификации, социальный статус семьи к которой принадлежит индивид, тип общества).

Доступность путей социальной мобильности для индивида зависит от его стартовых возможностей, которые предоставляет ему семья, и от структуры общности в которой он живет.

Кастовое и сословное общества ограничивают социальную мобильность, накладывая серьезные ограничения на любое изменение статуса. Такие общества называются закрытыми. Если в обществе большинство статусов являются предписанными, то рамки перемещений суживаются. В открытых обществах ценятся индивидуальные социальные успехи и достигнутый статус. В этих обществах возможности для социальной мобильности велики.

В сословном обществе люди не верят в возможность изменить свой статус, не имея богатства, родословной или покровительства монарха. То же происходит и в закрытом обществе. Например, в СССР люди, на заводах, фабриках, работая по времени, получали зарплату не зависимо от того сколько они производят, больше или меньше, лучше или хуже – вознаграждение одинаковое. Нет стимула, нет веры в себя. И наоборот, социологами наблюдается закономерность, чем больше возможностей для продвижения вверх, тем больше люди верят в доступность для них каналов вертикальной мобильности, а чем больше они в это верят, тем больше пытаются достигать высот, продвигаться, то есть тем выше уровень социальной мобильности в обществе.

Итак, как семья влияет на социальную мобильность. Существуют разные способы от выгодных браков, до финансовой помощи, позволяющие продвигаться в более высокие страты.

Семья становится каналом вертикальной мобильности в тех случаях, когда в брак вступают люди, имеющие разный социальный статус. Так, в конце XIX – начале XX в. в России достаточно распространенным явлением был бракобедневших, но титулованных невест с представителями богатого, но незнатного купечества. В результате такого брака оба партнера продвигались по социальной лестнице, получив то, что каждый из них хотел. Но такой брак может быть полезен только в том случае, если индивид из более низкой страты подготовлен к быстрому усвоению новых для него образцов поведения и образа жизни. Если же он не сможет быстро усвоить новые культурные стандарты, то такой брак ничего не даст, так как представители высшего статусного слоя не будут считать индивида.

Итак, факторов формирования социальной мобильности много и они различны. Наиболее важными является экономический и фактор социальной позиции семьи.

2 Исследование факторов социальной мобильности

2.1 Экономический и поселенческий факторы

В последние 15 лет российское общество претерпело масштабные изменения. Становление рыночных институтов в нашей стране не только создало новые возможности, но и заставило говорить о конкуренции во всех сферах жизни. Эту конкурентную борьбу довольно часто успешно выигрывали выходцы из «простых» семей, которые достигли в итоге довольно высоких позиций в современном российском обществе. Но является ли это правилом, или эти случаи стоит рассматривать как исключения? Насколько легко оторваться от своих «корней» и занять высокое положение в обществе? Может ли высокий статус родителей заведомо обеспечить благополучное существование их детей? И в какой степени положение человека в современной России определяется его личными качествами и амбициями? Ответить на эти вопросы помогут исследования.

Изучение материала по теме социальная мобильность и факторы ее формирования свидетельствует, что высокие статусы и занимающие их люди лучше вознаграждаются, имеют больший объем власти, выше престиж их занятия, более высоким должен быть и уровень образования. Вот и получается четыре главных измерения стратификации — доход, власть, образование, престиж.

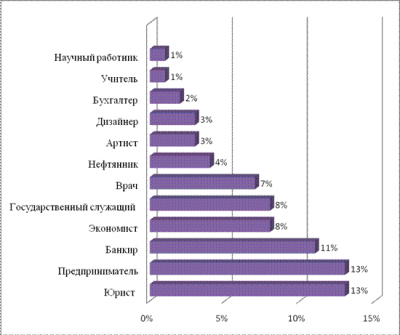

Рассмотрим наиболее престижные профессии в России. Социальный престиж – значимость, привлекательность, приписываемые в общественном сознании различным сторонам деятельности людей. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рейтинг наиболее престижных и прибыльных профессий в России можно сделать вывод.

Согласно опросу россияне с уверенностью отвечают, что быть юристом – престижно (20%).

На втором месте по престижу врач и экономист, их выдели 12% респондентов. Далее в этом рейтинге расположилась такая профессия, как банкир (7%).

За ней следуют программист, государственный служащий (6%), также привлекательным для россиян кажется заниматься бизнесом, чему отдают предпочтение тоже 6%. Учитель, артист, дизайнер – 4%. Нижнее место занимают профессии бухгалтер, нефтяник (3%).

Наименее престижно, с точки зрения опрошенных, быть научным работником.

Рисунок 1 – Самые престижные профессии

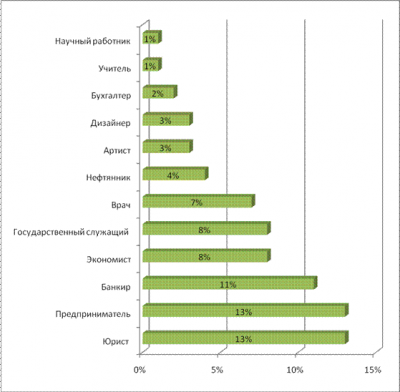

Согласно данному исследования рейтинг профессий по получаемой прибыли выглядит следующим образом:

Из Рисунок 1 видно, что юрист занимает первое место, затем предприниматель, так 13% россиян считают, что прибыльнее всего быть предпринимателем, и 11% — банкиром. Далее следуют профессии экономиста и государственного служащего (по 8%), врача (7%).

По 4% респондентов уверены, что наиболее высокие доходы у, нефтяников, по 3% – у обладателей творческих профессий, по 2% – у бухгалтеров. Наименее прибыльно, с точки зрения респондентов, быть учителем и научным работником (по 1%).

Рисунок 2 – Самые прибыльные профессии

Сравнивая Рисунок 1 и Рисунок 2 можно заметить, что по мнению россиян, самые прибыльные и престижные профессии, такие как юрист, экономист, банкир требуют образования, что подтверждает высокую роль образования в повышении своего статуса.

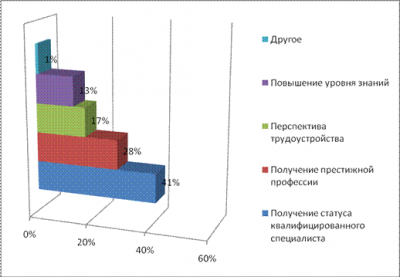

В маркетинговом исследовании «Абитуриент – 2009», которое проводилось в июле – сентябре 2009 года, приняли участие, в основном выпускников школ г. Кемерово и Кемеровской области. При этом опрос показал, что целями получения высшего образования абитуриентов выступают получения статуса квалифицированного специалиста и получение профессии. Что представляет собой восходящую социальную мобильность, при помощи такого социального лифта, как образование.

Данный вывод сделан на основании данных Рисунок 3, исследования целей образования. По ней видно, что самой главной целью получения образования является получение статуса квалифицированного специалиста, эту цель выделяют 41% абитуриентов. На втором месте желание получить престижную профессию – 28%. 17% опрашиваемых называют перспективу трудоустройства. Далее следует стремление повышения уровня знаний, эту цель выбирают 13%. И другое занимает лишь 1%.

Рисунок – Цель получения высшего образования

Итак, получение статуса квалифицированного специалиста и получение престижной профессии позволяет расширить возможности перемещения в социальном пространстве.

Дополнительное профессиональное образование выступает как

канал профессиональной мобильности, работающие перемещаются в областях экономики.

При таком перемещении индивиды сохраняют свое благоприятное положение или даже улучшают его, изменяя позицию или повышая статус, посредством приобретения более престижной профессии.

Трансформирующий профессиональное положение тип мобильности касается профессиональных групп с более низким уровнем квалификации и преимущественной занятостью на предприятиях частной собственности.

Роль дополнительного образования в формировании социально-профессиональной структуры актуализируется в силу задач изменения модели экономического роста страны, стимулирования инновационного вектора и постиндустриальных тенденций в ее развитии. По сути, это – важный элемент механизма активизации интеллектуального потенциала страны, раскрытию которого до настоящего времени не уделялось действительно серьезного внимания. В идеале он представляется наиболее прозрачным и доступным в смысле институционализации механизмом перераспределения работающего населения в отраслях и секторах экономики и, соответственно, социально-профессиональной структуры через регулярное получение комплекса новых знаний и навыков.

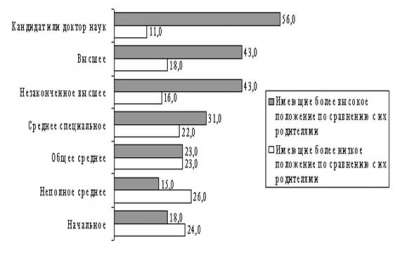

Россияне, получившие высшее образование, много чаще остальных добивались более высокого положения в обществе по сравнению со своими родителями. И наоборот – чем ниже был уровень образования, тем выше оказывались показатели нисходящей мобильности.

Изучая социальную мобильность, стоит иметь ввиду страртовые возможности, т.е. положение родителей в обществе. По сравнению со своими родителями, достигли более высокого общественного положения те, кто имели более высокий уровень образования и имели тот комплекс навыков, который больше востребован на рынке труда. Умели пользоваться компьютером, знали иностранные языки, получали дополнительное образование, не отрываясь от работы, имели права на вождение автомобиля.

Восходящая мобильность и поколенческая тесно переплетаются, т.о. по данным Рисунок 3 видно, что занимать более высокие страты, по сравнению со своими родителями, будут, в основном те, чьи родители имели наиболее высокий уровень образования. Т.е. основная тенденция это взаимосвязь образования родителей и детей, чем выше образование родителей, тем более высокое социальное положение будут иметь их дети.

Итак, говоря о социальной мобильности, население главным считало собственные усилия человека, но отмечало, что положение и образование родителей также очень сильно влияет на жизненные шансы детей.

Рисунок 4 – Положение россиян по сравнению с их собственными родителями в зависимости от уровня образования, в %

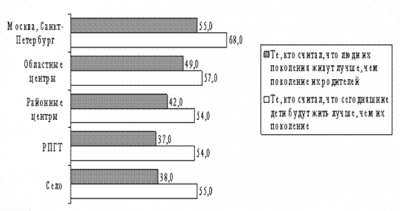

поселенческий фактор

Рисунок 3 Оценка россиянами из разных типов населенных пунктов положения своего поколения по сравнению с поколениями родителей и детей, в %

2.2 Условия достижения успеха

По полученным данным (Таблица 1) видно, что самое важное для собственного благополучия россиян – иметь нужные знакомства, так называемые “связи”. Но так же и велика роль собственного образования, особенно для тех людей, которые занимают более высокое положение, чем их родители. Важным условием для продвижения вверх является упорность и трудолюбие индивидов. Предписанный статус и положение семьи, как фактор мобильности выделили 74% всего населения. Образование родителей способствует социальной мобильности на 66%. Место жительства, пол и национальность как фактор выбрали не более 25% населения.

Таблица 1 Условия, важные и очень важные для того, чтобы добиться благополучного положения в жизни, в %

|

Условия |

% от тех, кто оценивал свое положение как более высокое по сравнению с тем, что занимали его родители |

Население в целом |

% от тех, кто оценивал свое положение как более низкое по сравнению с тем, что занимали его родители |

|

Иметь нужные знакомства |

89,0 |

89,0 |

91,0 |

|

Самому иметь хорошее образование |

91,0 |

89,0 |

89,0 |

|

Упорно трудиться |

89,0 |

84,0 |

81,0 |

|

Происходить из богатой семьи |

73,0 |

74,0 |

74,0 |

|

Иметь образованных родителей |

67,0 |

66,0 |

65,0 |

|

Неразборчивость в средствах, нахальство |

44,0 |

45,0 |

52,0 |

|

Иметь политические связи |

46,0 |

43,0 |

45,0 |

|

Место, откуда человек родом |

23,0 |

25,0 |

27,0 |

|

Пол |

23,0 |

23,0 |

23,0 |

|

Национальность |

20,0 |

20,0 |

20,0 |

Факторами восходящей социальной мобильности, т.е. условиями повышения статуса, достижения успеха россияне считают образование, упорный труд, знакомства и связи. При этом способностями являются как способность выживать в изменяющихся социально-экономических условиях, в условиях рынка и возрастающей конкуренции, так и присутствие определенных профессиональных навыков, например, умение пользоваться компьютерными программами, знание иностранных языков и т.п.

В основном успех достижений зависит от самих индивидов, от их стараний и труда, но также велика роль влияния городской культуры и статусные позиции родителей.

Заключение

Социальная мобильность представляет собой перемещения в социальном пространстве. Они могут иметь различные направления, как вверх, так и вниз, а могут быть нейтральными, т. е. без изменения социального положения индивидов. Социальная мобильность обусловлена личностностными желаниями и стремлениями, а также на нее влияют социально-экономические условия, что, в основном, приводит к вынужденной мобильности. Доступность путей перемещения зависит как от индивида, так и от социальной структуры общества, в которой он находится.

На ориентацию и социальное поведение человека оказывают политические перемены в стране, изменение способа принуждения к труду; трансформация ценностных ориентации общества, снижение социальной мобильности людей; резкое уменьшение спроса на рынке труда, общее снижение уровня жизни.

Из анализа первичного материала и проведенных исследований просматривается тенденция – индивиды стремятся вверх, пытаются улучшить социальное положение, попасть в наиболее высшую страту, повышая свой профессиональный статус, накапливая богатство. Никто не хочет «опускаться». Для восходящей вертикальной мобильности наиболее важным фактором является образование, причем образование и социальная позиция родителей также значимыми. К факторам еще относят престиж профессии и получаемое за нее вознаграждение. К условиям достижения успеха в России относятся нужные знакомства, дополнительные профессиональные навыки и упорный труд.

Таким образом, изучая вопросы социальной мобильности, стоит рассматривать как стартовые условия, т.е. положение родителей, так и индивидуальные личные особенности поведения и мышления.

Значимость проведенного анализа важна, т. к. социальная мобильность полезна, необходима и служит неотъемлемой частью культуры в обществе.

Список использованных источников

1 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество [Текст]/ Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю. Согомонов: Пер. с англ. – М, 1992. – 373 с.

2 Вебер М. Основные понятия стратификации [Текст]// СОЦИС, 1994. № 5. — 326 с.

3 Волков Ю. Т., Добреньков В.И., Нечипуренко В.Н., Попов В.Н. Социология: Учебник [Текст] /Под ред. проф. Ю.Г. Волкова.– Изд. 2-е, испр. и доп.– М.: Гардарики, 2003.– 512 с.: ил.

4 Фролов С. С. Социология: Учебник – 3-е изд., доп. – М.: Гардарики, 2001. – 364 с.

5 Кравченко А. И. Социология: Общий курс: Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕРСЭ; Логос, 2007. – 640 с.: ил.

6 Шерныш М. Ф. Социальная мобильность// Средний класс в современной России / Отв. ред. М.К. Горшков, Н.Е. Тихонова; Ин-т социологии РАН. — М.: 2008. с. 143 – 154.

7 Крыштановская О. В., Хуторянский Ю. В. Элита и возраст: путь наверх // Социс. 2002. №3. с. 49 – 59. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.urgeu.ru/lib/polit/l_pol_2.pdf – Загл. с экрана.

8 Зборовский. Г. Е. Общая социология: Учебник для вузов.[Текст] – М.: Гарадарики, 2007. – 592 с.

9 Бабосов. Е. М. Общая социология: Учебник для вузов [Текст] Е. М. Бабосов. – Мн: «Тетра Системс», 2005. – 640 с.

10 Шевяков, А. «Болевые точки России»: избыточное неравенство и депопуляция/ А. Шевяков// Общество и экономика. – 2008. – с. 86 – 102. [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.demoscope.ru/weekly/2007/0273/analit06.php – Загл. с экрана.

11 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации в 2008 году. Программа ООН в Российской Федерации. – М.: Издательство ИНОН РАН, 2009. – 208с.

12 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации в 2008 году. Программа ООН в Российской Федерации. – М.: Издательство ИНОН РАН, 2009. – 208с.

13 Социальное неравенство в социологическом измерении. 2006г.

Подготовлен в сотрудничестве с Горбачев-Фондом и Национальным Инвестиционным Советом. Институт Социологии РАН [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.isras.ru/analytical_report_Social_inequality_9.html – Загл. с экрана.

14 Социология: история, основы, институционализация в России. – М.: Московский психолого — социальный институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 464 с.

Приложение А, Условия, важные и очень важные для того, чтобы добиться благополучного положения в жизни, в %

|

Условия |

% от тех, кто оценивал свое положение как более высокое по сравнению с тем, что занимали его родители |

Население в целом |

% от тех, кто оценивал свое положение как более низкое по сравнению с тем, что занимали его родители |

|

Иметь нужные знакомства |

|||

|

Самому иметь хорошее образование |

|||

|

Упорно трудиться |

|||

|

Происходить из богатой семьи |

|||

|

Иметь образованных родителей |

|||

|

Неразборчивость в средствах, нахальство |

|||

|

Иметь политические связи |

|||

|

Место, откуда человек родом |

|||

|

Пол |

|||

|

Национальность |