Монополизм и формы его проявления

Классическая монополия в экономике — это рынок одного продавца, обладающего рыночной властью. Обладание рыночной властью дает ее владельцу возможность единолично управлять процессом ценообразования, определять параметры товара, диктовать свои условия потребителям и иным контрагентам. В настоящее время термин «монополия» стал использоваться и в более широком смысле. Очень часто любое недобросовестное экономическое действие на товарных рынках, имеющее антиконкурентный характер, именуют монополистическим, хотя, по сути, это может быть негативным результатом, как действий хозяйствующего субъекта обладающего рыночной властью, так и не обладающего ею.

В общем монополию в экономике можно определить как ситуацию на рынке, которая характеризуется наличием небольшого числа продавцов (редко единственного), каждый из которых способен повлиять на общий объем предложения и на цену товара или услуги. При этом осуществляется определенный контроль над вхождением в данную отрасль других фирм как потенциальных конкурентов. Барьеры, ограждающие монополию, могут быть либо установлены государством, либо обусловлены превосходством монополиста в используемой им технологии или управленческом know-how, либо связаны с необходимостью огромных капиталовложений для ведения хозяйственной деятельности в данной отрасли.

доминирования

Монополистическая деятельность

Необходимо отметить, что понятие монополии нельзя однозначно отождествлять с понятием фирмы крупного размера. Большое предприятие, не обладающее доминирующим положением ни на одном товарном рынке, еще не означает монополию. Наоборот, малое предприятие, обладающее полной рыночной властью на каком-либо товарном рынке, является монополией. Показатели и критерии монополизации однозначно не связаны только с размером предприятия и концентрацией производства. Доля на соответствующем товарном рынке играет приоритетную роль в дифференциации монополиста от прочих хозяйствующих субъектов. При этом традиционным объектом антимонопольного регулирования является деятельность естественных монополий .

Отсутствие конкурентной среды делает неэффективным использование рыночных механизмов в регулировании деятельности естественных монополий. Поэтому государственное регулирование является здесь основной формой координации. Фактически оно строится на тех же принципах, что и регулирование в плановой экономике: государственные органы управления (общенациональные или региональные) определяют уровень цен и тарифов, а также основные параметры, характеризующие объем и ассортимент предлагаемых товаров и услуг.

Типы рыночных структур монополия

... рынок и выхода из него. Чистая монополия и совершенная конкуренция являются двумя крайними формами рыночной структуры. В чисто монопольной рыночной структуре только одна фирма реализует все рыночное ... эти типы рынков подробнее, ... рыночного регулирования, но и стимулирующая роль. Иначе говоря, она рассматривалась как фактор развития, совершенствования производства и качества производимой товарной ...

Иные принципы лежат в основе регулирования предпринимательских монополий, действующих на конкурентных рынках, например в отраслях с олигополистической структурой. Здесь государственное регулирование призвано не заменить, а защитить конкурентный рыночной механизм. В этих целях антимонопольное законодательство направлено на запрет действия предпринимательских монополий, занимающих доминирующее положение на рынке и ограниченивающих конкуренцию. Запрещаются, в частности, любые формы дискриминации контрагентов и потребителей, навязывание им условий сделки, не относящихся к предмету договора, создание препятствий для доступа на рынок других фирм, изъятия товаров из обращения с целью повышения цен.

2. Зарубежный опыт проведения антимонопольной политики.

Необходимо отметить, что до Первой мировой войны антимонопольные

законы в различных странах вводились редко. Однако с конца 1930-х годов активное использование антитрестовского законодательства стало обычной нормой в странах с развитой рыночной экономикой. Антитрестовское законодательство того времени было основным рычагом, позволяющим воздействовать на бизнес и процессы организации промышленности.

Рассмотрим эволюцию антимонопольного законодательства и практики регулирования деятельности монополий в США.

Основу знаменитой системы американского антитрестовского законодательства представляют три нормативных правовых акта США: закон Шермана, закон Клейтона и закон «0 Федеральной торговой комиссии». Закон Шермана (» Закон, направленный на защиту торговли и промышленности от незаконных ограничений и монополий») был принят Конгрессом США 2 июля 1890 г. Ко времени его принятия в 14 штатах уже существовали и действовали местные законы, направленные против негативного воздействия на рынок промышленных монополий.

Основные принципы закона Шермана изложены в его первых статьях:

- статья 1 признает незаконным всякий договор, объединение в виде треста или иной форме, а также сговор с целью ограничения развития промышленности либо торговли с различными штатами или иностранными государствами. Лицо, признанное виновным в соответствующем нарушении, подвергаются штрафу или тюремному заключению;

- статья 2 признает виновным в правонарушении антимонопольного законодательства любое лицо, монополизирующее или пытающееся монополизировать, либо вступающее в сговор с любым другим лицом, или лицами, с целью монополизировать любую часть промышленности или торговли между различными штатами, либо с иностранными государствами.

Мера пресечения в этом случае — штраф, тюремное заключение;

- статья 3 признает незаконным всякий договор, объединение в виде треста или в другой форме, либо сговор с целью ограничения промышленности или торговли на территории США.

В 1914 г. в Конгресс США членом палаты представителей Г.Клейтоном были представлены проекты четырех «биллей», где:

- давалось определение незаконных сделок;

- предусматривались меры, препятствующие слиянию совета директоров

трестов;

- вводилось понятие нечестных методов конкуренции;

- запрещалась дискриминация в ценах и предполагалось образование межпалатной торговой комиссии в качестве органа, который отвечает за исполнение и применение антитрестовских законов.

В итоге, 15 октября 1914 г. был принят Закон Клейтона, дополняющий существующие законы, направленные против незаконных ограничений рынка и

Естественные монополии и их регулирование

... условия, пересмотреть сложившиеся при плановой экономике методы управления и регулирования деятельностью естественных монополий. Предприятия естественных монополий, в комплексе образующие производственную инфраструктуру государства, являются базой для оживления и дальнейшего развития отечественной промышленности, развития реального ...

развития на нем монополий. Вот основное содержание некоторых из статей закона Клейтона:

- статья 2 объявляет незаконными действия любого лица, занимающегося коммерцией, если в процессе таковой деятельности прямо или косвенно данное лицо осуществляет дискриминацию в ценах между различными покупателями товаров одного и того же сорта и качества, когда результатами такой дискриминации может быть существенное ослабление конкуренции или же тенденция к образованию монополий в любой сфере коммерческой деятельности;

- статья 3 объявляет незаконным для любого лица, занимающегося торговлей, осуществлять продажу, сдавать в аренду, устанавливать цену на товар или же скидку на основе условий, соглашений или договоренностей о том, что покупатель или продавец не должны будут использовать или совершать сделки в отношении товаров конкурентов, если результатом этого явится существенное ограничение конкуренции или появится тенденция к образованию монополии в какой-либо сфере торговой деятельности;

- статья 7 запрещает лицам, занятым в торговле или иной другой области, влияющей на торговлю, приобретать в прямой или косвенной форме все или часть акций или активов имущества других корпораций, если такое приобретение может привести к существенному ограничению конкуренции или созданию монополии;

26 сентября 1914 г. был принят закон США об образовании Федеральной торговой комиссии. Этим законом была утверждена Федеральная торговая комиссия США, а также были определены ее полномочия и обязанности. ФТК США была создана для контроля и пресечения действий, нарушающих антитрестовское законодательство. Комиссию представляют пять человек, которые назначаются президентом США по рекомендации и с одобрения сената сроком на семь лет. Не менее трех членов ФТК США должны принадлежать той же политической партии, что и президент. Председатель комиссии назначается президентом США.

В США с предварительного согласия ФТК СШЛ осуществляется приобретение 15 и более процентов голосующих акций хозяйствующего субъекта США с одновременным соблюдением следующих ограничительных условий:

- фирмы должны вести хозяйственную деятельность на рынках США (здесь критерий межштатной торговли обязателен), либо быть расположенными в разных штатах;

- стоимостной размер предприятий должен соответствовать условиям: один из участников сделки должен иметь активы или объемы продаж на S100 млн. или более, а второй участник — не менее чем $10 млн.;

— размер сделки должен предусматривать, что предметом сделки будет пакет акции с правом голоса в размере не менее 15%, либо цена сделки будет не менее 15 млн. долларов. Федеральная торговая комиссия США должна быть уведомлена о совершении сделок по пакетам акций с правом голоса от 5% до 15%.

После Второй мировой войны ориентация на использование антимонопольного законодательства получила развитие и в странах общего рынка, в том числе, во всех развитых странах и в большинстве развивающихся. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) было сформировано в 1957 г. с целью создания союза европейских государств на базе принципов общего рынка, в том числе и с учетом необходимости его скоординированного антимонопольного регулирования.

Мировой рынок ценных бумаг основные этапы их обращения

... российский финансовый рынок. Эти обстоятельства подчеркивают актуальность выбранной темы диссертации. Объектом дипломного исследования является мировой рынок ценных бумаг. Предметом Целью дипломного исследования является выявление основных тенденций в развитии современного обращения ценных бумаг и ... подписные права и т.п.). UCC называет их инвестиционными ценными бумагами (investmentsecurities) или ...

В Римском договоре о создании ЕЭС были сформулированы базовые нормы общеевропейской антимонопольной доктрины и механизм реализации конкурентной политики на европейском уровне. Так, в статье 3 Римского договора определены характеристики общего рынка и, в том числе, ликвидация торговых барьеров между странами-членами и создание конкурентной политики для гарантии отсутствия тех или иных препятствий развитию торговли. Очевиден тот факт, что конкурентная политика рассматривается как составная часть основополагающих норм и принципов, которые позволяют, в свою очередь, регулировать создание и функционирование общего рынка.

Инструменты проведения в жизнь конкурентной политики ЕЭС установлены статьями 85-94 Римского Договора и Закона Совета ЕЭС «По контролю над концентрацией предпринимательской деятельности» (так называемый закон «0 слияниях»).

Они регулируют деятельность в деловой сфере и деятельность государств-членов ЕЭС, которая может вызвать изменения в условиях конкуренции. Рассмотрим некоторые примеры такого регулирования:

- статья 85, например, запрещает любые тайные соглашения между предприятиями любой формы собственности, способные ограничить конкуренцию в том смысле, что такие тайные соглашения воздействуют на торговлю между государствами — участниками ЕС. Соглашения, ограничивающие конкуренцию, могут быть допущены к применению, если только они приносят прямые выгоды потребителям;

- статья 86 запрещает предприятиям, занимающим доминируюшее положение, злоупотреблять своим положением путем нанесения непосредственного ущерба потребителям и несправедливого ограничения развития или поддержания уровня конкуренции, существующего на рынке; Закон «О слияниях» имеет целью предотвращение создания или усиления хозяйствующими субъектами доминирующего положения на рынке с помощью получения контроля над другими предприятиями.

В Великобритании с предварительного согласия Комиссии по монополиям и слияниям органов осуществляется приобретение 15 и более процентов голосующих акций хозяйствующего субъекта США при условии:

- суммарная стоимость активов участников сделки должна превышать 30 млн. фунтов стерлингов;

- активы созданной компании превышают 5 млн. фунтов стерлингов.

Комиссия по монополиям и слияниям, кроме всего прочего, должна в обязательном порядке рассматривать все случаи слияний и поглощений, если в итоге:

- под контроль хозяйствующего лица подпадает 25% товарного рынка или более;

- создается локальная монополия;

— возникает ограничение, либо пресечение конкуренции на товарных рынках. В Германии приобретение 50% акционерного капитала или более подлежит обязательному предварительному согласованию с Федеральной картельной службой Германии в случаях, если:

- товарооборот одного из участников сделки представляет собой величину не менее 2 млрд. марок;

- товарооборот всех участников сделки представляет собой величину не менее 1 млрд. марок.

Федеральная картельная служба Германии должна быть уведомлена о свершении сделки по приобретению доли акционерного капитала, если участники сделки вместе имеют:

Формирование бренда ВУЗа на рынке образовательных услуг России

... мотивации потребителей. производной от психологии потребителя Особенности современного рынка услуг в сфере высшего образования в России Переход нашего государства к рыночной экономике сопровождается ... распространены на всех выпускников города. Генеральная совокупность, Актуальность проблемы формирования бренда для СПБГУСЭ Современная демографическая ситуация, вызвавшая усиление конкуренции между ...

- долю на товарном рынке Германии 20% или более;

- содовой торговый оборот 500 млн. марок или более;

- 10000 или более наемных работников.

Кроме того, Федеральная картельная служба Германии имеет полное право запретить те или иные сделки по слияниям и поглощениям, если в результате возникает или усиливается доминирующее положение хозяйствующих субъектов на соответствующем товарном рынке. Исключение составляют случаи, когда положительный эффект подобной сделки превышает по своим результатам негативные последствия данной сделки. Запрещение от лица Федеральной картельной службы Германии по факту уже совершенной сделки также имеет следствием признание в судебном порядке такой сделки недействительной.

В Японии антимонопольное регулирование имеет следующие особенности. С предварительного согласия антимонопольных органов Японии осуществляются:

- создание совместно управляемого предприятия;

- наследование всего предприятия, либо его части;

- получение в аренду всего предприятия, либо его части;

- назначение на управление всем предприятием или важной его частью.

Помимо изложенного, в Японии, ни при каких обстоятельствах, не допускается осуществление сделки или реорганизация предприятия, при которой результатом будет существенное ограничение конкуренции. Компания в Японии, ни при каких условиях, не имеет право контролировать более 25% товарного рынка, либо занять в результате слияния (поглощения) первое место

в отрасли по объему выпуска (оказанных услуг).

В практике антимонопольного регулирования в зарубежных странах в последние годы отмечается концентрация финансового и промышленного капитала. Так, Комиссия Европейских Сообществ зарегистрировала в 1998 г. 235 заявлений о даче предварительного согласия на слияния и присоединения, что превышает данный показатель 1997 г. на 40%. Причем 1997 г. был признан пиковым годом по количеству слияний и присоединений за предыдущие двадцать лет. Несмотря на перспективу существенного ограничения конкуренции и устойчиво растущую тенденцию количественного роста подобных реорганизаций Комиссия Европейских Сообществ в подавляющем большинстве случаев дает свое согласие на осуществление реорганизаций.

Использование зарубежного опыта антимонопольного регулирования представляет интерес для современной экономики России, идущей по пути развития рыночных отношений. Особенно важно учитывать этот опыт в международной деятельности Министерства Российской Федерации по антимонопольной политики и поддержке предпринимательства (МАП РФ).

3. Анттимонопольное регулирование в РФ.

3.1 Особенности возниконовения монополизма на российском

рынке.

Особенностью рыночной системы России является высокий уровень монополизации рынка, структура которого сложилась еще в советский период.

Спецификой монополизма в России является также то, что монополистические структуры формировались «сверху». Государственные органы не только не препятствовали, а, наоборот, активно способствовали повышению степени монополизации хозяйства.

Антимонопольное законодательство в Российской Федерации

... об общих условиях правового обеспечения антимонопольной деятельности в России, уделяется внимание основным направлениям антимонопольного законодательства. История Антимонопольное законодательство появилось в РФ с началом перехода к рыночной экономике, когда конкуренция была признана благом для ...

Формирование монопольных структур началось в 1930-е гг. и развивалось все годы советской власти. Начальной точкой отсчета была принудительная централизация всех функций управления экономикой в руках государства. В результате складывалась высокомонополизированная экономика. К началу 1991 г. 1800 наименований различных видов продукции выпускалось только на одном предприятии в стране, более 1100 предприятий являлись абсолютными монополистами в производстве своей продукции. В производстве многих важнейших видов продукции господствовали 2 — 3 промышленных гиганта. Например, из 19 основных видов кузнечно-прессовых машин 9 выпускалось на одном предприятии, 6 — на двух предприятиях и 4 — на трех предприятиях в стране. 80% выпуска холодильников было сосредоточено на четырех, а морозильников — на трех предприятиях. На трех предприятиях было сконцентрировано производство 15% переносных телевизоров [6, с.129].

Система планового производства и распределения произведенной продукции привела еще к одному специфическому проявлению монополизма в плановой экономике — возникновению дефицита. При этом с началом рыночных реформ освобожденные от директивного планирования, в частности в области ценообразования, сверхконцентрированные предприятия, во-первых, оказались производственно неэффективными, что обнаружилось в высоких издержках производства и низком качестве продукции. Во-вторых, не сталкиваясь с ощутимой конкуренцией со стороны национальных предприятий, сверхкрупные компании получили возможность диктовать свои цены, чтобы возместить недостаточную эффективность.

естественные монополии

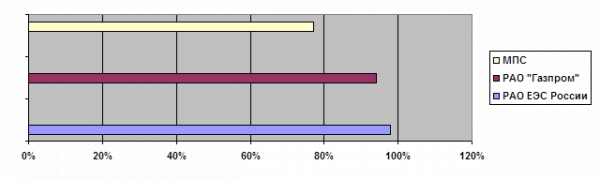

издержек, близок к величине спроса. Естественная монополия складывается в отраслях с растущей экономией на масштабах производства, что подразумевает, что издержки производства снижаются по мере увеличения объема выпуска. Данная ситуация наиболее характерна для таких отраслей, как энергоснабжение, водоснабжение, канализация, для почтовых и транспортных услуг. В таких отраслях подчас существуют лишь одна или немного фирм, находящихся в монопольном, либо олигопольном положении. В России естественными монополиями контролируются значительные доли национального рынка. Графически их положение по данным за первое полугодие 2001 года представлено на рисунке 1

Доли национального рынка, контролируемые крупнейшими естественными монополиями России.

Проведение структурных реформ в отраслях естественных монополий сдерживается особенностью их организации. Так, в МПС сохранилось отраслевое министерство, совмещающее государственные и хозяйственные функции. Напротив, «Газпром» осуществляет только хозяйственные функции, а государственные сосредоточены в Минтопэнерго и Федеральной энергетической комиссии. Концерн успешно действует внутри страны и за рубежом, обладает централизованной внутренней структурой, контролирующей трансфертное ценообразование и финансовые потоки. Вместе с тем вопрос о его реструктуризации остается актуальным.

Дальше всего структурные реформы продвинулись в РАО «ЕЭС России», но не столь удачно как в РАО «Газпром». Указ президента о реформе в электроэнергетике не был выполнен в полной мере. Региональные компании в ряде случаев вышли из-под контроля РАО и попали под сильное влияние региональных властей. Единство энергетической системы в экономическом смысле было нарушено, а конкурентный сектор так и не создан. В итоге руководство компании не смогло добиться улучшения деятельности компании и продвигать дальше структурные реформы. Число работников росло, а показатели эффективности снижались.

Анализ банковской структуры Российской Федерации на примере деятельности ...

... специальных банков - акционерного общества "Электрокредит", акционерного Российского торгово-промышленного банка, Центрального коммунального, с сетью местных учреждений и других. Начали действовать и территориальные банки, ... услуги в виде предоставления кредитов, гарантий, поручительств, консультаций, управления имуществом. Деятельность банка носит производительный характер. В условиях рынка банки ...

Вместе с тем, наметился перелом в отношениях между монополиями и

их потребителями. Энергетики, оказавшиеся под жестким тарифным контролем, приняли решение «придать своей монополии человеческое лицо». Монополисты меняют тактику общения с потребителем, пытаясь вести политику индивидуальной работы с каждым из них. Изменилось отношение и потребителя к монополии, оказывающим все большее давление на поставщика.

Основной потребитель отрасли — промышленные предприятия, их доля в структуре потребления превышает 60%. Учитывая постоянный рост энергетической составляющей в конечной цене продукции, наиболее энергоемкие предприятия идут по пути создания собственных автономных энергетических мощностей, что значительно снижает спрос на монопольную продукцию, но сокращает издержки собственного производства. В частности, такую работу целенаправленно проводит на своих предприятиях нефтяная компания «Юкос». На одном из его предприятий ввод энергоблока дает возможность снизить стоимость продукции завода на 30%.

В новых условиях монополисты предпринимают последовательные шаги не только по увеличению сбыта продукции, но и по сокращению издержек производства в том числе снижения численности в компании, оптимизации режима работы оборудования энергосистемы, экономного использования имеющихся средств и т.п. Это позволяет получать дополнительную прибыль, снижать цены на товары и услуги и предоставлять потребителям более выгодные условия (в частности, различные скидки исправным плательщикам при условии наращивания объемов производства и энергопотребления).

Отрасли естественных монополий продолжают быть кредиторами для потребителей их продукции. В конечном итоге это приводит к «утяжелению» цен, разрастанию неплатежей, снижению поступлений в бюджет. На долю естественных монополий приходится половина всей задолженности предприятий по России. Продолжающееся разрастание неплатежей существенно снижает эффективность мер по сдерживанию цен на продукцию естественных монополий, отрицательно сказывается на финансовом положении поставщиков, способствует усилению кризисных явлений в экономике.

Необходимо отметить, что снижение уровня концентрации производства в отраслях, где функционируют естественные монополии, не всегда выгодно экономически, так как привело бы к падению эффективности и повышению издержек производства. Вместе с тем, освободившись от «директивной узды» плановой экономики, естественные монополисты используют свою власть на рынке в ущерб потребителям. Они стремятся назначить цены, превышающие не только предельные, но и средние издержки.

Высокая степень монополизации современной российской экономики ослабляет рыночную конкуренцию. В этих условиях важнейшими факторами развития конкуренции и эффективного функционирования рынка является проведение целенаправленного антимонопольного регулирования.

3.2. Законодательная база антимонопольного регулирования в РФ.

Антимонопольное регулирование в Российской Федерации ведет свою историю с 1991 г. Тогда был принят Закон РСФСР «0 конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынка» [1].

Характеристика нормативно-правовых актов Российской Федерации ...

... к ограничению конкуренции в Российской Федерации. Помимо Федерального закона «О защите конкуренции» к источникам антимонопольного законодательства относятся: Конституция РФ, в соответствии с которой гарантируется единство экономического пространства, свобода перемещения товаров, услуг и финансовых ...

Закон определяет основные положения государственной антимонопольной политики, направленной на предупреждение и пресечение злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением на соответствующих товарных рынках, а также формы недобросовестной конкуренции и способы ее преодоления. Впервые в этом нормативно-правовом акте был законодательно

оформлен ведущий антимонопольный орган — Государственный комитет

Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых

экономических структур (с 1997 г. — Государственный антимонопольный комитет Российской Федерации — ГАК России, в настоящее время – Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП РФ)).

К основным функциям органа по антимонопольной политике относятся:

- подготовка предложений по совершенствованию антимонопольного законодательства и практики его применения, других нормативных актов и проектов законов, связанных с функционированием рынка;

- разработка для органов власти и управления рекомендаций по проведению мероприятий, направленных на развитие товарных рынков и конкуренции;

- осуществление мер по демонополизации производства и обращения;

- контроль крупных сделок по купле и продаже акций, которые могут привести к доминирующему положению хозяйствующих субъектов;

- контроль соблюдения антимонопольных требований при создании, реорганизации и ликвидации хозяйствующих субъектов.

Закон РСФСР «О конкуренции» создавался на базе обширного законодательства и практического опыта антимонопольного регулирования стран с развитой рыночной экономикой. Основным содержанием новой редакции закона является предупреждение и пресечение злоупотребления хозяйствующим субъектом (группой хозяйствующих субъектов) доминирующим положением на рынке.

В процессе разгосударствления, приватизации и демонополизации в России на этапе 1992-1994 гг. достаточно конкретно определился круг естественных монополий и был разработан проект — федерального закона «О естественных монополиях» [2].

Первоначально в этот законопроект были включены нормы, связанные с государственной монополией на производство и оборот отдельных видов продукции. Однако при работе над законопроектом стало очевидно, что государственные монополии — предмет особого законодательства.

Основой законопроекта о естественных монополиях являлось включение в него монополий, относящихся к ведению субъектов Российской Федерации. Поэтому принятый федеральный закон распространяется только на субъекты естественных монополий, регулируемые на федеральном уровне: транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам; транспортировка газа по магистральным трубопроводам; услуги по передаче электрической и тепловой энергии; железнодорожные перевозки; услуги транспортных терминалов, портов и аэропортов; услуги электрической и почтовой связи. Из этого перечня видно, что круг естественных монополий составляют исключительно отдельные сферы инфраструктурных отраслей.

По вопросам антимонопольной деятельности в России издавались также другие нормативные акты, отражавшие отдельные стороны деятельности антимонопольных органов, в том числе по вопросам антимонопольного контроля деятельности финансово-промышленных групп (ФПГ), субъектов рынка ценных бумаг, товарных бирж и пр.

Конкуренция на российском рынке банковских услуг

... отрасли влияет на эффективность деятельности банков. В связи с этим анализ конкуренции в банковской отрасли, ее конкурентной структуры, поведения банков в крайне агрессивной среде финансового рынка, является первым шагом на пути к развитию конкуренции в банковской ...

С введением с 1 января 1997 г. в действие нового Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность (ст. 178) за монополистические действия, совершенные путем установления монопольно высоких или монопольно низких цен, а также за ограничение конкуренции путем раздела рынка, ограничения доступа на него, устранения с него других субъектов экономической деятельности и установления или поддержания единых цен.

Развитие конкурентного права осуществлялось не только за счет совершенствования базового закона, применяемого для товарных рынков. Одновременно развивались другие его направления, достаточно самостоятельные.

К ним относится ценовое регулирование деятельности предприятий, занимающих доминирующее положение на рынке.

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации «0 государственном регулировании цен и тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов в 1992-1993 гг.» применялось государственное регулирование и контроль цен, которые осуществлялись следующими способами (5-6% от объема продукции, выпускаемой в России): установление абсолютного верхнего предела (т.н. лимитная цена); определение предельного

размера рентабельности (процентный лимит); введение предельных коэффициентов изменения.

В современный период в рамках совершенствования нормативной правовой базы МАП России разработал и внес в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», который направлен на поддержание единого экономического пространства на территории Российской Федерации, приведения Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической

деятельности на товарных рынках» в соответствие с положениями и нормами Гражданского и Налогового кодексов Российской Федерации и другими федеральными законами, совершенствование механизма государственного контроля соблюдения хозяйствующими субъектами антимонопольного законодательства, а также усиление ответственности участников товарного рынка за нарушение антимонопольного законодательства.

В новой редакции Закона предполагается предусмотреть нормы об изменении или ограничении использования фирменного наименования с целью Исключения введения в заблуждение потребителей.

Существенным дополнением действующего Закона является введение предварительного государственного контроля со стороны антимонопольных органов за заключением антиконкурентных соглашений между хозяйствующими субъектами, в особенности направленных на проведение антиконкурентной ценовой политики, на создание препятствий для входа на рынок конкурентов. Это позволит повысить эффективность работы антимонопольных органов по недопущению антиконкурентных соглашений.

Как показывает практика государственного контроля экономической концентрации, в ряде случаев не удается в полной мере установить реальные размеры концентрации хозяйствующих субъектов на товарном рынке, их возможность влияния на рынок товаров, работ и услуг и определить их стратегические интересы, которые не всегда направлены только на получение законной прибыли. Имеют попытки ликвидации российских конкурентов зарубежными компаниями, «отмывания» денег российских и зарубежных криминальных структур, подрыва экономических устоев и национальной безопасности Российской Федерации. С целью установления лиц, в чих интересах совершается та или иная сделка, пресечения вывода за рубеж ликвидных активов российских предприятий, в действующий Закон вводится соответствующая поправка, которая направлена на защиту интересов работников предприятий. Она позволит избежать незаконных перепродаж и перепрофилирования предприятий и обеспечит развитие социально- ориентированной рыночной экономики.

Принятие представленного законопроекта укрепит нормативную правовую базу государственного антимонопольного регулирования и развития конкуренции на товарных рынках Российской Федерации, позволит создать необходимые гарантии соблюдения антимонопольного законодательства во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов в процессе их деятельности, в том числе создания, преобразования и ликвидации.

Рассмотрим другие нормативные акты, регулирующие антимонопольную деятельности в России.

Федеральный закон «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» вступил в силу в декабре 1999г. В 2000 г. в развитие Закона совместно с Банком России, Минфином России, Минэкономразвития России, Минтрудом России и ФКЦБ России разработан и принят ряд нормативных правовых актов: постановление Правительства Российской Федерации «Об условиях антимонопольного контроля на рынке финансовых услуг и об утверждении методики определения оборота и границ рынка финансовых услуг финансовых организаций»; Порядок определения доминирующего положения участников рынка страховых услуг, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых организаций на рынке лизинговых услуг, финансовой организации по управлению ценными бумагами, а также акты, связанные с контролем концентрации на рынках финансовых услуг.

В начале 2001 г. по согласованию с Банком России другими федеральными органами исполнительной власти разработаны и зарегистрированы в Минюсте России Правила рассмотрения дел о нарушениях антимонопольного законодательства по защите конкуренции на рынке финансовых услуг.

В ходе реализации мероприятий по совершенствованию и развитию нормативной базы рекламного законодательства подготовлены законопроектные предложения по нормативному закреплению процедуры применения к административной ответственности за ненадлежащую рекламу в Рамках проекта Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

В 2001 году шла работа по совершенствованию законодательства о защите прав потребителей. Основное внимание уделяется внесению изменений и дополнений в нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, регулирующие отношения по продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг потребителям, с целью приведения их в соответствие с Законом «О защите прав потребителей», который в 1999 г. претерпел изменения. Всего велась работа над 25 такими актами, из них 11 подготовлены, по 15 работа продолжается в 2001г., в том числе совместно с Минобразования России — над проектами Правил оказания платных образовательных услуг в сфере профессионального образования, в сфере Дошкольного и общего образования, а также проектами правил оказания гражданам услуг подвижной связи, медицинских услуг, жилищно-коммунальных ycлyг и др.

Формируется также более совершенная нормативная база стандартизации как важное условие обеспечения прав потребителей на качественные и безопасные товары. Подготовлены предложения к проектам федеральных законов «0 внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «0 стандартизации», «0 технических мерах в торговле».

Обобщая состояние антимонопольного законодательства в России, можно отметить, по крайней мере, три существенных момента: федеральное антимонопольное законодательство в своей основе на сегодняшний день сформировано преимущественно в части, регулирующей развитие товарных рынков; антимонопольное регулирование рынков банковских, страховых услуг, рынков ценных бумаг и иных сфер, связанных с пользованием денежными средствами юридических и физических лиц, по-прежнему осуществляется весьма ограниченно, на фрагментарной правовой базе; сформировано федеральное законодательство о естественных монополиях, и начала формироваться правовая база регулирования естественных монополий, относящихся к ведению субъектов Российской Федерации.

Заключение

В целях совершенствования антимонопольного регулирования в России необходимо дальнейшее развитие нормативно-правовой базы в сфере государственной антимонопольной политики. Активное использование опыта стран с развитой рыночной экономикой будет способствовать превращению антимонопольного законодательства Российской Федерации в эффективный регулятор рыночных отношений.

Выбор правильного регулирующего антимонопольного воздействия способствует получению позитивных социально-экономических результатов не только в краткосрочном, но и долгосрочном временном разрезе. Поэтому требуется непрерывное совершенствование антимонопольного законодательства, обусловленное комплексом причин как долговременного, так и конъюнктурно-оперативного характера, в том числе циклическими колебаниями не только в национальной экономике, но и в мировом хозяйстве.

Реалии осуществления государственного контроля за экономической концентрацией говорят о том, что во многих случаях антимонопольные органы Российской Федерации не способны еще достаточно точно определить: последствия принятого решения для экономической концентрации, стратегическую мощь и реальную рыночную силу участников сделок (реорганизации).

Особенно сложно в этой связи отследить неформальные соглашения между крупными участниками товарных рынков.

Часто интересы хозяйствующего субъекта, доминирующего на рынке, не совпадают с принципами добросовестной конкуренции. Из числа ущербных для государственных интересов действий стоит обратить особое внимание на ликвидацию российских конкурентов иностранными компаниями, «отмывание» денег российских и зарубежных криминальных и теневых структур. Данные действия имеют особую опасность для национальной экономики и национальной безопасности Российской Федерации.

К актуальным перспективным мерам правительственной политики в области антимонопольного регулирования относятся:

- продолжение структурных преобразований в экономике России, особенно в отраслях естественных монополий;

- совершенствование нормативной базы для организации эффективного контроля за финансовыми потоками монополий;

- регулирование и контроль инвестиционных программ;

- создание условий для развития конкуренции в потенциально конкурентных видах деятельности и последующее дерегулирование этих видов деятельности;

- повышение эффективности реализации полномочий государства по принадлежащим ему акциям акционерных обществ – естественных монополий;

- приведение уровня цен на продукцию монополий в соответствие с реальными затратами;

- целевое дотирование за счет соответствующих бюджетов при предоставлении льгот отдельным категориях потребителей;

- сокращение практики перекрестного субсидирования различных групп потребителей при адресной поддержке социально незащищенных групп населения.

Для дальнейшего развития антимонопольного регулирования необходимо также упорядочение взаимоотношений антимонопольных органов с другими органами исполнительной власти. Существует достаточно много вопросов, которые одновременно относятся к компетенции различных органов исполнительной власти (так называемые пограничные вопросы).

В таких случаях следует избегать дублирования действий, гармонизировать регламенты совместной деятельности различных административных структур, согласовывать их нормативную документацию и т.д.

В перспективе решение указанной проблемы должно, по видимому, достигаться одновременно по трем параллельным направлениям:

- решение принципиальных вопросов взаимодействия органов исполнительной власти (прежде всего — вопросы, затрагивающие права различных лиц и имеющие правовые последствия) должно основываться только на развитии законодательной базы;

- вопросы структурно-функционального характера должны разрешаться на уровне правительства (например, принятием соответствующих постановлений);

- вопросы оперативного взаимодействия органов управления могут регулироваться ими самими путем достижения вышеупомянутых соглашений.

При этом для стимулирования устойчивых темпов экономического роста в 2001-2002 гг. целесообразно сохранить тенденцию отставания темпов роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий от темпов роста оптовых цен производителей промышленной продукции.