За исторически короткий период с конца 80-х начала 90-х гг. в нашей стране произошли коренные изменения и сформировались основы рыночной экономики. Для более полного представления о проблемах перехода к рынку необходимо начать с анализа идеологии и практики командно-административной системы, так как в течение многих десятилетий этой системе была полностью подчинена экономическая жизнь в нашей стране и ее наследие все еще отражается на ходе рыночных реформ. Затем мы рассмотрим проблемы переходного периода и рассмотрим теоретические основания, концепции и механизмы реформ в нашей стране, а также те трудности, с которыми наша страна столкнулась в процессе рыночных преобразований.

2.1. КРИЗИС КОМАНДНО – АМИНИСТРАТИВНОЙ СИСТСЕМЫ.

2.1.1. Сущность идеи социализма.

Командно-административная система, Во-первых

В зависимости от культурных и исторических особенностей разных стран и эпох сторонники социалистической доктрины понимали равенство по-разному — от полного единообразия в нищете, характерного для восточноазиатского варианта социализма, до признания европейскими социал-демократами правомерности существенных различий в благосостоянии, вызванных трудом и даже предпринимательской деятельностью людей.

Во-вторых

Камнем преткновения, однако, был и остается вопрос о том, как сформировать верховные органы общества, какими принципами они должны руководствоваться в управлении и может ли общество их контролировать.

отрицание частной собственности и политической демократии

2.1.2. Принципы командно-административной организации народного хозяйства.

Социалистическая доктрина нашла наиболее последовательное и устойчивое воплощение в политическом и социально-экономическом устройстве СССР.

огосударствлении народного хозяйства

Это означает, что только государство было собственником производственных ресурсов и только государство могло принимать экономические решения. Вся экономическая жизнь подчинялась административным распоряжениям органов власти. На протяжении советской истории государство стремилось наладить всеобъемлющий и всепроникающий контроль над экономикой, и отступления от этой тенденции возникали только тогда, когда пороки сверхбюрократизации начинали подтачивать устойчивость самой власти. В этой системе не было места человеку как самостоятельному экономическому субъекту; работники были полностью отчуждены от владения и управления средствами производства.

Государство как экономическая власть

... более поздние работы, Общий вывод из положений австрийской школы можно сделать такой, что ограничение власти государства в экономической жизни заключается в обеспечении правового порядка. Власть в теории хозяйственного порядка. Возникновение власти в хозяйственной жизни происходит ...

Советский государственный социализм не признавал частной собственности, рынка и рыночного саморегулирования. С рыночной организацией экономической деятельности советские идеологи связывали только эксплуатацию, кризисы и «загнивание капитализма». Однако самое жестокое угнетение человека было уделом именно советской системы, в которой материальные и социальные блага перераспределялись с помощью внеэкономических методов в пользу партийно-бюрократической верхушки — «номенклатуры».

Всевластие государства в экономике и других сферах жизни и управление исключительно с помощью бюрократических методов позволяют определить советскую систему как командно-административную и тоталитарную и отличать ее от многочисленных авторитарных стран современного мира, где контроль государства ограничивается главным образом политической сферой.

планирование

Государственный план

пятилетний план

Это определяло принципиальную особенность экономической деятельности в рамках советской системы: лица, принимавшие решения, были обязаны руководствоваться государственными плановыми заданиями, а не экономическими соображениями максимизации прибыли . Цены на сырье и готовую продукцию, оплата труда работников, условия сбыта и все прочие экономические критерии, как правило, не оказывали влияния на решения директоров предприятий и других хозяйственных руководителей. Их главная задача состояла в выполнении плана.

В советской системе не было места и конкуренции. Она объявлялась одним из главных пороков капитализма, ведущим к растрате материальных ресурсов, и целенаправленно искоренялась — например, путем борьбы с «дублированием» производственных мощностей, т. е. выпуском одинаковой продукции на разных предприятиях. Кроме того, поощрялась концентрация производства — создание крупных предприятий — для экономии удельных расходов. Все это обернулось необыкновенно высокой степенью монополизации советской экономики и диктатом производителя над потребителем, полностью лишенным права выбора.

Основными чертами характеризующими планирование как метод управления социалистическим хозяйством являются:

во-первых

во-вторых

в-третьих

Попытки придать планированию «научный» характер постоянно наталкивались и на неразрешимые методологические проблемы составления плана и контроля за его исполнением. Как следует давать плановые задания — в натуральной форме или в стоимостном выражении? Нужно ли расписывать задания детально или можно допустить укрупненные показатели, дающие предприятиям некоторую свободу для маневра? Нужны ли специальные задания по внедрению достижений научно-технического прогресса? Эти и аналогичные вопросы составляли основной предмет социалистической политэкономии, причем вплоть до конца советской экономики они так и не нашли однозначного решения, а методология планирования часто менялась.

Тотальная государственная собственность и принудительное планирование в сочетании с уравнительной идеологией порождали внеэкономический характер распределения материальных благ. Материальное богатство и социальный статус человека зависели от его положения в государственной иерархии и принадлежности к той или иной профессиональной группе. Это воспроизводило принципы феодального устройства общества и было огромным шагом назад в магистральном движении человеческой цивилизации к свободе и автономности индивида.

Советская экономическая мысль в 1917-1930-х гг

... руководства экономикой, как планирование, учет и контроль, организация хозяйственного расчета, материальное стимулирование. В дальнейшем советские экономисты, продолжая ленинские традиции, стали абсолютизировать экономическую роль ... различные пути их решения. Во-вторых, развернулась теоретико-идеологическая борьба между представителями марксистской и немарксистской экономической мысли, а также среди ...

Таким образом, командно-административную систему можно определить как особую форму организации экономической деятельности, опирающуюся на абсолютное господство государства в экономике, принудительное планирование и уравнительное внеэкономическое распределение материальных благ.

2.1.3. Основные этапы в развитии советской командно-административной системы.

перестройки

Поэтому путь, который прошла советская экономика до начала перестройки – это поучительный для экономической теории опыт, демонстрирующий исторически ограниченные возможности командно-административного управления народным хозяйством.

четыре этапа

первом этапе (1918-1921 гг.)

«Военный коммунизм» в сочетании с Гражданской войной обернулся экономической катастрофой, которая поставила под угрозу Советскую власть.

в 1921 г.

Вводя НЭП, советское руководство не отказывалось от ортодоксально-марксистских представлений, но откладывало реализацию социалистических принципов до того времени, когда будет достигнута определенная стабилизация экономики. Поэтому были разрешены торговля, мелкое и среднее частное производство, наем работников, рыночное ценообразование, биржи, банки, иностранные концессии и другие механизмы и институты рынка. При этом государство сохраняло за собой «командные высоты», то есть полный контроль над тяжелой промышленностью. НЭП действительно способствовал оживлению экономики, развитию промышленности (преимущественно легкой), росту сельского хозяйства и некоторому подъему жизненного уровня народа.

Замечательной заслугой хозяйственных руководителей тех лет была стабилизация финансов на основе денежной реформы и введения в обращение твердой валюты — червонца , который котировался на зарубежных рынках наряду с валютами ведущих западных стран.

Однако НЭП продолжался недолго — до конца 20-х гг. Он был свернут потому, что объективно подрывал монополию партии на власть, а также потому, что руководство страны взяло курс на форсированную индустриализацию и милитаризацию.

третий этап

Рыночные отношения, естественно, не находили места в сталинской системе. В частности, деньги не выполняли тех функций, которые им присущи в рыночной экономике. Исключение составляли только оплата труда и сфера потребления — покупка населением товаров и услуг, но и здесь способность денег выступать в качестве средства обращения была ограниченной из-за отсутствия многих товаров в открытой торговле и распространения всевозможных форм внерыночного распределения товаров и услуг. В остальных же сферах экономики деньги и связанные с ними финансово-ценовые инструменты (цены, кредит и т. д.) играли исключительно контрольно-учетную роль. Они служили для измерения продукции при выдаче плановых заданий и отчетности по плану, для измерения совокупного общественного продукта и других народнохозяйственных показателей, а также для дополнительного контроля за движением материальных ресурсов.

Развитие отечественной экономической науки в советский период

... экономической науки. История экономической науки, естественно, не имеет конца, она творится непрерывно, пока продолжается жизнь. Теоретическая и прикладная экономика ... ственного производства как экономической категории, ... предшествующей истории ХХ и даже ХIХ ... века не может сравниться с Чаяновым по значимости научного вклада в прикладную аграрно-экономическую теорию. В числе более двухсот научных работ, ...

Как мы говорили, деньги и цены при социализме не оказывали влияния на экономические решения (предприятий).

Например, предприятие потребляло сырье, поставляемое определенным поставщиком, не потому, что оно было дешевле другого сырья, а потому, что так предписывалось государственным планом. Вообще для предприятия было важно не наличие денег на банковском счете, а своевременные поставки оборудования и поступление на склад сырья или полуфабрикатов для дальнейшей переработки. Из-за хронической нехватки оборудования, сырья, материалов и комплектующих именно материально-техническое снабжение в натуральной форме всегда было главной проблемой для руководителей советских предприятий. В условиях сталинской диктатуры эта проблема находила частичное решение за счет очень жесткого контроля за соблюдением плановой дисциплины, а также благодаря сравнительно узкой номенклатуре выпускаемой продукции. Но в дальнейшем, по мере ослабления административного контроля за экономикой и стремительного усложнения производства, невозможность решить проблему связей между предприятиями командно-административными методами обусловила хроническую несбалансированность советской экономики.

В течение всего сталинского периода (естественно, за исключением военных лет) советская экономика поддерживала очень высокие темпы роста. В экономике произошли огромные структурные сдвиги — практически с нуля были созданы многие современные отрасли производства. В эти годы норма накопления, т. е. та доля национального дохода, которая идет не на потребление, а на инвестиции, официально составляла 25-27% (а на самом деле еще больше) и была самой высокой в мире [8 , с.512].

Быстрое развитие экономики обеспечивалось также наличием практически неисчерпаемых запасов природных ресурсов, использованием рабского труда миллионов заключенных ГУЛАГа и жестокой эксплуатацией городского и особенно сельского населения. Современные исследователи отмечают, что основным законом сталинской экономики была максимизация темпов роста тяжёлой промышленности за счет максимизации потребления всех видов ресурсов: труда, капиталовложений, сырья, основных фондов, земли . В природе сталинской модели — чрезвычайно высокая ресурсоемкость. Поэтому она может «работать», как правило, только в больших и богатых сырьем странах, например, в СССР и Китае, а в других государствах обычно силой поддерживается извне.

Сталинизм вызвал такое перенапряжение сил всего общества, что сразу после смерти диктатора новое руководство было вынуждено «ослабить гайки».

В 1953 г. советская экономика вступила в четвертый этап — период зрелого социализма и относительной стабильности — который продолжался до середины 80-х гг.

Для этого периода характерен отход советского руководства от наиболее одиозных проявлений сталинизма — массовых репрессий, жестокой эксплуатации населения, закрытости от внешнего мира и т. п. К концу 70-х -началу 80-х гг. даже стал ослабевать стержень социалистической экономики — командно-административный контроль над производством и распределением. Но в течение всего периода советская экономика сохранила сущностные черты, заложенные при Сталине.

Пути повышения конкурентоспособности предприятия мебельного производства ...

... бакалаврской работы. В первой главе «Теоретические и методические основы конкурентоспособности предприятия» изучается сущность конкурентоспособности предприятия и факторы ее определяющие, показатели и методы оценки конкурентоспособности предприятия, особенности функционирования рынка продукции мебельных производств ... вывело проблему повышения конкурентоспособности национальной экономики России как ...

С середины 50-х до середины 60-х гг., в период правления Н.С.Хрущева, быстро росли новые отрасли промышленности, связанные с научно-техническим прогрессом, а также отрасли потребительского сектора. Но уже в это время народное хозяйство СССР столкнулось с исчерпанием ресурсной базы и потребностью в переходе к интенсивному типу развития. Поэтому на рубеже 50-х и 60-х гг. в научной печати началась дискуссия «о совершенствовании методов социалистического планирования», в центре которой стоял вопрос о том, как сочетать соблюдение общегосударственных интересов с инициативой и относительной самостоятельностью предприятий.

После смены советского руководства в 1964 г. эти дискуссии явились идейной основой для экономической реформы, начатой в 1965 г. по инициативе нового главы правительства А.Н.Косыгина. Реформа была призвана придать импульс социалистической экономике путем расширения хозяйственной самостоятельности предприятий и введения отдельных элементов рыночного механизма.

В основу работы предприятий был положен «хозрасчет».

Хозрасчет

Такие изменения методологии планирования впервые позволили предприятию не только принимать самостоятельные решения (правда, в очень узких рамках) о номенклатуре выпускаемой продукции, но также искать выгодных для себя поставщиков и потребителей.

Это повысило роль цен в экономике, потому что государство получило возможность стимулировать предприятия к выпуску высококачественной и технически прогрессивной продукции с помощью надбавок к ценам. Однако на практике механизм цен работал неэффективно. Предприятия обеспечивали выполнение плана в стоимостном выражении и получение сверхплановой прибыли путем искусственного завышения цен — например, за счет преднамеренного повышения материалоемкости своей продукции. (Вот почему многие советские изделия 60-70-х гг. отличаются чрезмерным весом и габаритами. Пользуясь монопольным положением, предприятия легко навязывали такую продукцию потребителям).

косыгинская

«эпохой застоя».

К середине 80-х гг. советская экономика столкнулась с полным исчерпанием возможностей наращивания производства за счет дополнительного вовлечения природных и трудовых ресурсов, а также с падением доходов от экспорта энергоносителей. Особенно тревожным для советского руководства стало растущее отставание от Запада в научно-технической и военной областях. СССР потерял положение второй экономической державы мира, уступив это место Японии. В этих условиях необходимость глубоких реформ в СССР стала для всех очевидной.

2.1.4. Причины неудачи перестройки.

Приход М.С. Горбачева к власти в 1985 г. открыл путь для назревших перемен. Однако новый экономический курс сформировался не сразу, потому что руководство не имело четкой концепции реформ. В 1985-1986 гг. предпринимались усилия по наведению порядка, контролю за качеством, ускоренному развитию машиностроения, которые имели характер краткосрочных кампаний.

конверсии

Разрушив один из важнейших догматов советской экономической идеологии — государственную монополию внешней торговли, — правительство разрешило многим предприятиям самостоятельно выходить на внешний рынок.

кооперативов

Роль агропромышленного сектора в экономике государства

... сельского хозяйства страны, что будет способствовать успешному вступлению Казахстана в ВТО. Степень разработанности темы. Общие теоретические и научно-практические проблемы аграрной экономики нашли отражение в ... государства. Следует отметить, что государством принимались соответствующие меры, направленные на повышение конкурентоспособности сельского хозяйства. Создана нормативно-правовая база по ...

Однако, эти и другие преобразования не привели к улучшению функционирования экономики. Напротив, началась дестабилизация народного хозяйства. Сказались накопленные за несколько десятилетий диспропорции, начавшийся распад единого экономического пространства и постепенная утрата руководством страны политического авторитета и административных рычагов управления.

Ослабление государственного контроля над экономикой, не компенсированное дисциплиной рынка, вело к росту цен, стремительному нарастанию межотраслевых дисбалансов (несоответствий объема производства между смежными отраслями), «вымыванию» дешевого ассортимента из торговли и разрыву между товарной массой и массой денег в обращении. Последнее было связано с тем, что предприятия и население сумели увеличить денежные доходы благодаря ослаблению контроля государства за хозяйственной деятельностью, между тем как рост объема производства стал замедляться.

В 1990 г. был впервые официально зарегистрирован абсолютный спад производства. Прирост ВВП, еще в 1989 г. составлявший 3%, сменился сокращением ВВП на 2,3%. В 1991 г. СССР вплотную приблизился к экономической катастрофе: ВВП упал на 17% [8 , с.516]. Дефицитность экономики, выражавшаяся в хронической нехватке сырья, оборудования и потребительских товаров, резко усилились.

Экономический и политический кризис привел к быстрой инфляции и полному развалу государственных финансов. При этом государство практически не имело возможностей для покрытия дефицита, кроме эмиссии денег. Поэтому возникло чрезвычайно опасное явление денежного навеса –перенасыщение экономики деньгами относительно номинального ВВП, которое провоцировало быстрый рост цен в условиях их спонтанной либерализации.

В декабре 1991 г. СССР, а вместе с ним и советская экономическая система, прекратили существование.

Перестройка закончилась неудачей не только из-за застарелых проблем советской экономики, которые вырвались наружу после ослабления административного контроля, и отсутствия последовательно реализуемой концепции реформирования. Развал советского народного хозяйства на рубеже 80-х и 90-х гг. продемонстрировал решающую роль институционального фактора — иными словами, состояния государства, общественных институтов, законодательства и правопорядка, — в процессе экономических перемен.

В последние годы существования СССР государственная власть утратила способность собирать налоги, контролировать денежную массу и обеспечивать соблюдение хозяйственного законодательства. Реформы потеряли управляемость. Это обернулось тем, что после ослабления командно-административной системы наступил экономический хаос. Между тем, в самых либеральных рыночных экономиках государство строго контролирует соблюдение и изменение «правил игры» — принципов и условий экономической деятельности, — а в процессе глубокого реформирования экономической модели это требование к государству становится особенно актуальным.

2.1.4. Причины упадка и краха социалистической экономики.

Конечно нельзя отрицать реальных достижений плановой командно-администротивной экономики, особенно в 30-70-е гг., – это создание мощной промышленности и сильной армии, позволившей победить в войне, огромные социальные сдвиги, развитие науки, первенство в космосе, обретение статуса сверхдержавы и т. д.

Экономика переходного периода в России

... мнению, в данный момент осуществляется в России. Истории известны различные типы переходной экономики, которые различаются по масштабу и характеру процессов. Локальная переходная экономика характеризует переходное состояние в каком- ... призывал вернуться назад, к мелко-товарному производству С. Сисмонди (1773 - 1842). Пятая черта - историчность переходной экономики. Эта историчность связана с двумя ...

Но своими успехами социализм обязан огромной концентрации усилий и ресурсов на развитии тяжелой и военной промышленности, государственному принуждению и эксплуатации, потому что на всем протяжении советской истории народное хозяйство отличалось крайней неэффективностью, несбалансированностью, низким уровнем жизни, а в последние десятилетия — и отторжением научно-технического прогресса.

Всё же наиболее характерной чертой советской системы было не избыточное производство, которое лишь отражало нерациональность и несбалансированность экономики, а хронический дефицит — постоянная нехватка сырья, материалов, оборудования и готовой продукции производственно-технического и потребительского назначения. Хронический дефицит был вызван не столько ошибками в планировании (что, безусловно, имело место), сколько неравновесной природой советской экономической системы. В отличие от рыночного хозяйства, которому, как известно, внутренне присуще стремление к равновесию, государственному социализму внутренне присуще устойчивое превышение спроса над предложением.

Государство было не в состоянии контролировать обоснованность запросов предприятий и удовлетворяло заявки, чтобы не допустить срыва в выполнении плановых заданий. Это явление получило название мягких бюджетных ограничений — возможности для предприятий тратить больше, чем оно зарабатывало, за счет бюджетного финансирования. Кроме того, гарантированное получение доходов предприятиями и населением, не зависящее от результатов деятельности, вело к устойчивому превышению денежной массы над товарной. При фиксированных ценах, не балансирующих спрос и предложение, это предопределяло постоянную нехватку продукции.

Порочность советской системы особенно ярко проявилась в 70-80-е гг., когда СССР не смог в массовом порядке освоить достижения научно-технической революции (НТР) и тем самым проиграл историческое соревнование с капитализмом. Только в оборонных отраслях, которые пользовались абсолютным приоритетом в снабжении ресурсами, оборудованием и кадрами, Советскому Союзу удавалось сохранять научно-технический паритет. В остальных же отраслях предприятия не только не были заинтересованы в использовании новой техники, но и активно сопротивлялись этому, потому что любая реорганизация производства мешала выполнять план. Советская экономическая система отторгала научно-технический прогресс.

Другая причина отставания в НТР состояла в крайней неповоротливости советских предприятий, которые не имели права и возможности без длительных бюрократических согласований менять технологию или ассортимент.

Опасаясь утраты контроля над народным хозяйством, советское руководство упорно отгораживало страну от мирового хозяйства. СССР был лишен такого важного фактора современной хозяйственной жизни, как интернационализация экономики, свободное перемещение капиталов, рабочей силы и научно-технических знаний между странами, использование преимуществ международного разделения труда.

Все это оборачивалось растущим отставанием от США и других стран с рыночной экономикой, замедлением научно-технического прогресса и крайне низким уровнем жизни населения.

В наиболее кратком и обобщённом виде причина краха советской экономики состоит в том, что она опиралась исключительно на государственное принуждение и управление и не допускала независимой экономической деятельности индивида, преследующей цель максимизации его, индивида, полезности.

Интеграция России в мировую экономику

... в тот период, когда в мировой экономике активно разворачивались процессы глобализации, ведущие транснациональные корпорации отвоевывали себе все новые сегменты мирового рынка товаров и услуг, шел процесс интеграции ... положением, т.е. размещением, мощью и соотношением сил в мировой системе государств. Геополитическое положение России специалисты рассматривают с учетом географических, политических, ...

Итак, какое же наследие оставила командно-административная система современной переходной экономике России? В самом общем плане можно указать на следующие особенности советской экономики, которые делают ее реформирование особенно трудным:

- отсутствие институтов частной собственности и предпринимательства;

- абсолютное доминирование государства в хозяйственной жизни;

- очень высокая монополизация всей хозяйственной деятельности и полное отсутствие конкуренции;

- отсутствие коммерческих банков, финансовых и валютных рынков;

- изолированность от мировых экономических и научно-технических процессов;

- огромные межотраслевые диспропорции (крайняя неравномерность развития отдельных секторов и/или отраслей народного хозяйства);

- доминирование в структуре производства очень крупных, негибких и технически устаревших предприятий.

a. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРЕХОДА

На рубеже 80-х и 90-х гг. почти во всех социалистических странах сменился политический строй. Перед новыми общественными силами, пришедшими к власти, встала задача проведения глубоких реформ, направленных на преобразование социалистических стран в демократические государства с рыночной экономикой.

Точкой отсчета демократических и рыночных реформ в России принято считать начало 1992 г., когда новое российское правительство после подавления августовского путча 1991 г. и распада СССР приступило к радикальным преобразованиям общественно-политического устройства и экономики нашей страны.

переходным периодом

Переходный период в экономике

Что понимается под исторически непродолжительным периодом времени, необходимым для постсоциалистической трансформации? Большинство ученых считает, что для формирования устойчивых и эффективных демократических и рыночных институтов постсоциалистическим странам требуется 10-15 лет. Действительно, в наиболее развитых восточноевропейских государствах — Венгрии, Польше и Чехии — экономическая трансформация завершились в начале нового тысячилетия, так что весь переходный период занял примерно 10 лет. Но в других странах реформы идут гораздо труднее. В России, с учетом обвала экономики в августе 1998 г., экономические реформы растянулись до конца первого десятилетия XXI века.

Начало переходного периода чаще всего связано с утратой государственной власти прежними коммунистическими партиями, прекращением функционирования прежних законодательных и исполнительных органов и приходом к власти новых, некоммунистических политических сил. (Под новыми силами имеются в виду новые организации — партии, правительства, парламенты, хотя в них может быть представлено немало деятелей старого режима).

Таким образом, началом переходного периода является смена политического строя, которая служит необходимым условием для осуществления принципиальных рыночных преобразований в экономике.

Предприятие и предпринимательство в экономике переходного периода

... государства. Еще в меньшей степени достигаются эти условия в переходной экономике. Поэтому нельзя сказать, что функционирующие в переходный период, например в России, предприятия обладают названными характеристиками. Учитывая, что в российской экономике ... новшествами и оперативно внедрять их в производство. Экономя на издержках в связи с масштабами производства, эти компании имеют возможность ...

Демонтаж большинства механизмов и организаций административно-командной системы происходит довольно быстро. Как правило, эти механизмы и организации в последние годы существования командно-административной системы находятся в глубоком кризисе. Например, государство утрачивает способность планировать народное хозяйство или централизованно устанавливать цены. Поэтому в определении переходного говорится именно о завершении демонтажа социалистической экономики, который обычно приходится на первые месяцы после смены политического строя.

Новые экономические институты

либерализация

Однако относительная простота либерализации экономики, а также преобразования административных ведомств в новые структуры, способные функционировать в рыночной системе, не означает быстрого и легкого избавления от наследия социализма. Напротив, в ходе реформ основная трудность как раз и состоит в том, чтобы преодолеть те негативные черты, которые характеризовали социалистическую экономику, это: абсолютное доминирование государства в хозяйственной жизни, монополизм, несбалансированность, преобладание крупных технически устаревших предприятий и т. д.

Если начало переходного периода довольно легко датировать по определенным политическим и экономическим событиям, то завершение трансформации не имеет столь выраженных признаков. О завершении переходного периода можно говорить только тогда, когда реформы достигнут целей, поставленных обществом.

В начале переходного периода многие предполагали, что в России сложится экономика, основанная преимущественно на частной собственности и конкуренции и похожая, таким образом, на экономическую систему США. Однако практика показала, что вопрос о конечной цели трансформации гораздо сложнее. Россия должна вписаться в передовые универсальные социально-экономические тенденции («мегатренды»), но особенности ее исторического опыта при этом нельзя сбрасывать со счета.

рыночного и демократического государства.

Во-вторых

социальная рыночная экономика

Социальная рыночная экономика

2.2.2. Закономерности переходного периода.

Среди многочисленных изменений, происходящих в переходный период, некоторые носят необходимый, неизбежный характер и поэтому могут рассматриваться как закономерности. Их три:

- утрата государством функций единоличного распоряжения экономическими ресурсами;

- бюджетный кризис;

- трансформационный спад.

Как видим, эти закономерности носят в основном отрицательный характер и находят выражение в кризисах. Это связано с тем, что в переходный период экономика переживает чрезвычайно болезненные перемены. Но только осознание неизбежности этих кризисов и их быстрое преодоление дает возможность создать рыночную экономику.

Главная закономерность переходного периода — утрата государством функций единоличного распоряжения ресурсами. Как известно, в период командно-административной системы государство было единственным собственником и всесильным распорядителем всех материальных богатств общества. Теперь значительная часть имущества переходит в частную собственность, и государство теряет монопольную власть на принятие экономических решений.

Это ведет к принципиальным изменениям положения государства в экономике. Оно имеет три основных аспекта.

Первый аспект

Включенность государства наряду с гражданами и организациями в правовую систему, регулирующую жизнь всего общества — одно из величайших достижений западной цивилизации, обеспечившее независимость субъектов рынка, а тем самым — полноценное функционирование рыночного механизма.

Вторым аспектом, Третьим аспектом

Воздействие государства на экономику, особенно через систему финансовых регуляторов, требует создания новых для постсоциалистических стран экономических механизмов и глубокой реформы действующих механизмов. В противном случае постсоциалистическое государство теряет способность выполнять те функции, которые присущи государству в рыночной экономике. Это может провоцировать кризисы в переходной экономике, которая и без того переживает трудные времена.

Вторая закономерность переходного периода — бюджетный кризис.

сохранились высокие обязательства государства.

Но доходная часть бюджета резко сократилась за счет спада производства более чем в два раза по сравнению с началом 90-х годов, неудачной системы налогообложения, огромного развития теневого сектора и утечки капитала за границу. Дефицит государственного бюджета в годы реформ ежегодно составлял огромную цифру — 5-10% ВВП [6, с.702].

Это усугублялось хаосом в сфере бюджетного федерализма, т. е. в расчетах между бюджетами разных уровней: федеральным и региональными. Плохая наполняемость федерального бюджета мешала своевременному перечислению трансфертов в регионы, что, в свою очередь, тормозило налоговые отчисления из регионов в Центр.

Бюджетный кризис обусловил неуклонное углубление кризиса производства. Дело в том, что при хронической нехватке средств в казне государство оказалось лишенным возможности оказывать действенную поддержку промышленности, например, финансировать наукоемкие и другие перспективные направления производства. Основная часть средств бюджета направлялась на погашение обязательств перед работниками бюджетной сферы и содержание армии, здравоохранения, образования и социального обеспечения. Этих средств, однако, не хватало, что порождало хроническую и многомесячную задолженность государства по выплате заработной платы.

Несмотря на неизбежность бюджетного кризиса, обусловленную объективным несоответствием между доходами и расходами бюджета в переходный период, кризис можно было бы значительно смягчить, проведя своевременные реформы здравоохранения, армии, жилищно-коммунального хозяйства и других сфер, которые финансируются в основном за счет бюджета. Ведь кризис усугубляется тем, что скудные государственные средства расходуются крайне нерационально.

Однако вместо реформ еще в 1995 г. был выбран путь покрытия бюджетного дефицита за счет заимствований на внутреннем и внешнем рынке. Несколько лет механизм заимствований через выпуск ГКО и других ценных бумаг государством справлялся с задачей покрытия бюджетного дефицита. Решение о запуске этого механизма было оправданным для середины 90-х годов, но должно было сопровождаться мерами по подъему производства с тем, чтобы государство начало получать средства для погашения своих долгов. Вместо этого долги государства по ценным бумагам погашались за счет выпуска новых ценных бумаг (т.е. за счет новых заимствований), из-за чего систему ГКО стали называть «государственной финансовой пирамидой». И когда летом 1998 г. государство потеряло возможность рассчитываться по своим долгам с кредиторами, главным образом из-за финансовых потрясений в мировой экономике и падения мировых цен на нефть, оно было вынуждено объявить дефолт , за которым последовало трехкратное падение курса рубля и новый виток экономического кризиса.

Третья закономерность переходного периода — это трансформационный спад.

К этому можно добавить следующее. Командно-административная экономика — это по сути экономика неравновесия. Большинство товаров были в дефиците, но значительная часть продукции была избыточной. По оценкам российских ученых, к этой категории относилось примерно 30% продукции, выпускавшейся в СССР. [6, с.704]. Например, колхозы закупали комбайнов и тракторов вдвое больше, чем нужно, чтобы каждую вторую единицу техники использовать как источник запчастей. К избыточной продукции относилось то, что закупалось про запас из-за хронического дефицита, а также непродовольственные потребительские товары, которые не находили спроса.

Кроме того, необходимо иметь в виду военную продукцию. Степень милитаризации СССР была огромной — до 70% выпускаемой продукции было так или иначе связано с военно-промышленным комплексом, что дало основание одному специалисту охарактеризовать советскую экономику как «подсобное хозяйство при воинской части». [6, с.705].Теперь нужда в военной технике резко сократилась.

Поэтому нетрудно представить, какую большую долю производства приходится промышленности «сбрасывать» в переходный период, когда военный госзаказ резко сократился, а остальные потребители вынуждены рассчитываться только собственными, заработанными деньгами в условиях жестких бюджетных ограничений.

Опасность трансформационного спада состоит не только в его масштабах, но и в том, что наряду с неконкурентоспособными, неэффективными и устаревшими производствами сворачиваются и современные производства, особенно машиностроение. Это связано с искажением соотношений цен в переходной экономике, а также с сокращением спроса на продукцию обрабатывающей промышленности, конкуренцией импорта, удорожанием топлива, сырья и материалов.

2.2.3. Закономерности постсоциалистического реформирования.

Раз есть общие для всех переходных экономик формы и проявления кризиса, то логично допустить и существование общих направлений в преобразовании экономических систем, которые можно было бы назвать закономерностями постсоциалистического реформирования. Действительно, такие закономерности есть. Их три:

- макроэкономическая (финансовая) стабилизация;

- приватизация;

- интеграция в мировое хозяйство.

устойчивости финансовой системы

приватизация

Однако без частной собственности рынок всё же невозможен. Конечно, в последние десятилетия получили большое распространение компании со смешанным капиталом. Но в основе рыночных отношений лежит именно частная собственность. Ведь по своей природе рынок требует децентрализованного принятия решений. Для этого нужны независимые собственники, действующие в конкурентной среде и стремящиеся к максимизации прибыли.

интеграция в мировое хозяйство

Значение интеграции в мировую экономику в настоящее время особенно усиливается в связи со стремительной глобализацией хозяйственной жизни, интернационализацией науки и повышением роли информации и знания как источника экономического развития. Современные варианты теории экономического роста, разработанные в 80-х гг., рассматривают развитие ведущих стран главным образом как результат практического использования нового научно-технического знания. Поэтому чем выше открытость страны, тем больше у нее возможностей увеличить свой научно-технический потенциал за счет «перелива» новых знаний из-за рубежа.

В настоящее время главным показателем в системе национальных счетов (СНС) в России является ВВП.

совокупный общественный продукт

С переходом от командно-административной к рыночной экономике во весь рост встал вопрос о теневой экономике. Российские экономисты и статистики считают, что сектор теневой, или подпольной, экономики в нашей стране стал быстро нарастать в связи с утаиванием доходов от налогообложения. По официальным оценкам этот сектор составляет ныне 25% ВВП, по неофициальным – свыше 40%.[1, с.236].

Сам факт существования теневой экономики не является необычным. Такая экономика существует практически во всех странах мира и повсюду профессиональные экономисты и статистики стараются её оценить. В России же доля теневого сектора чрезмерно велика, и нет оснований считать, что мы адекватно оцениваем его продукт.

Уже имеющиеся наработки и публикации дают возможность рассмотреть и проанализировать некоторые важные изменения и процессы в экономике страны за период 1990-2002 гг. [7, с.124,135,139].

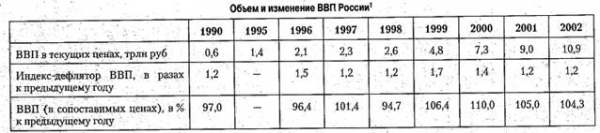

Рассмотрим прежде всего объем, темпы роста и структуру производства ВВП России (табл. 2-1 и 2-2)

Таблица 2-1

Таблица 2-1 показывает неравномерное снижение объемов производства ВВП в самый трудный для России перестроечный (частично) и трансформационный период времени. Наибольшее падение имело место в 1992 и 1994 гг., а в целом за период 1990-1999 гг. ВВП сократился, почти наполовину. Обращает на себя внимание огромный всплеск инфляции не только в 1992-1998 П., но и в «дореволюционном» 1991 г. (рост цен в 2,3 раза).

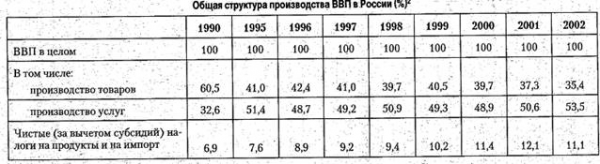

Таблица 2-2

Данные табл. 2-2 отражают объективный процесс возрастания доли услуг в структуре производства ВВП. Этот процесс был заметно ускорен после перехода российской экономики на рыночные рельсы.

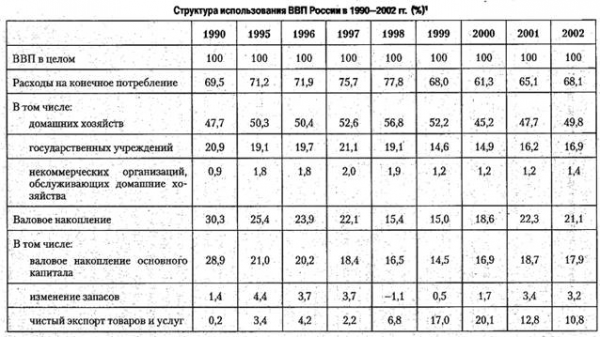

И наконец, рассмотрим структуру использования ВВП России за период 1990-2002 гг. (табл. 2-3).

Эти данные отражают серьезную «встряску», которую российская экономика получила в 1991-1992 П., накануне и в первый год реальных экономических реформ. В эти годы резко сократилась доля потребления (населения и особенно государства), возросла доля валового накопления (особенно за счет прироста запасов материальных оборотных средств), резко повысилась доля внешнеторгового сальдо.

В последующие годы доля фонда потребления ВВП стала расти из-за резкого скачка внешней торговли и затем снизилась на уровне ниже 70% ВВП.

Таблица 2-3

Бывший Советский Союз после многих десятилетий неприятия международной СНС в конце 80-х гг. согласился ее принять, и в настоящее время Россия полностью принимает эту систему и следует ей в своей статистической практике, пересматривая доставшееся ей непростое наследство следования устаревшей марксистской методологии, узкой концепции материального производства и ограниченного числа составляемых балансовых таблиц, к тому же абсолютно засекреченных и недоступных общественности и науке.

2.3. ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИЗИСА В РОССИИ

Дальнейшему успеху преодоления последствий экономического кризиса будут способствовать следующие действия.

Во-первых,, Во-вторых,

Представляется необходимым принять меры, направленные на прекращение выполнения долларом функции важнейшего финансового актива. С этой целью и ввелась обязательная продажа по рыночному курсу большей части валютной выручки юридическими лицами. Право приобретения валюты на рынке должно предоставляться только под заключенные импортные контракты и обязательства по погашению задолженности. Чтобы эти меры были эффективными, важно наладить на основе взаимодействия таможенных органов и коммерческих банков четкий контроль за движением валюты, связанным с осуществлением текущих операций.

Тогда намного меньше будет предпринимательского криминала, “серого” и еще более “темного” неформального движения межстранового капитала.

В-третьих,, В-четвертых,

Предстоит упростить и ускорить процедуры выдачи разрешений на открытие собственного дела и процедуры регистрации; прояснить систему налогообложения мелкого бизнеса и предусмотреть в ее рамках четкие льготы; облегчить доступ мелких производителей на рынок, освободить их от криминальных крыш. В то же время надо подчеркнуть, что так называемые бизнесмены-челноки – это, как правило, лица, нарушающие таможенно-налоговое законодательство и даже подлежащие уголовному преследованию. Во многих случаях челноки – это лишь прикрытие для теневого бизнеса

В-пятых, нужно поднять эффективность налоговой системы, где ключевыми должны выступать следующие два критерия: обеспечивает ли она стимулирование легального отечественного производства и реализует ли принцип социальной справедливости. Действующая налоговая система России не удовлетворяет ни первому, ни второму критериям, в связи с чем необходимо, резко снизив общий уровень налогообложения, расширить базу последнего. Для решения этих задач следует:

- отменить введенные в 1998 г. новые налоги;

- восстановить и расширить целевые льготы (стимулирование инвестиций и инноваций, освоение приоритетных направлений хозяйственной деятельности);

- устранить индивидуальные (незаконные и полузаконные) льготы;

- уменьшить налог на прибыль минимум вдвое;

- интенсифицировать изъятие природной ренты;

- повысить на порядок экологические налоги;

- на основе введения государственной монополии на алкоголь и табак наладить действенную систему взимания акцизов с реализации этих товаров;

- ввести налог на имущество юридических и физических лиц исходя из его рыночной оценки;

- повысить начальный уровень обложения подоходным налогом до величины реального минимального потребительского бюджета;

- отказаться от планов взимания НДС по отгрузке продукции;

- изменить первоначальное распределение полученных от взимания налогов средств в пользу регионов.

В-шестых , в социальной сфере наиболее остры и требуют безотлагательного решения две проблемы – бедность и безработица . В связи с первой важно констатировать: резервы дальнейшего снижения жизненного уровня основной массы населения исчерпаны. Чтобы не допустить такого снижения, которое может стать катастрофическим и увеличить масштабы бедности, необходимо:

- завершить начатое погашение задолженности государства по заработной плате, пенсиям и иным социальным выплатам;

- принять меры по защите вкладов населения в банках;

- восстановить отмененное в 1998 г. льготное налогообложение ряда потребительских товаров, расширить этот ряд;

- поэтапно поднять минимальную зарплату и пенсию до прожиточного минимума.

Фиксируемую часть экологического налога, акцизов на алкоголь и табак направлять во внебюджетные социальные фонды.

В-седьмых

Известно, что переход к активной политике занятости предполагает преодоление представления, что занятость – пассивный результат складывающейся в производстве ситуации. На деле занятость – один из главных приоритетов промышленной политики, а ее повышение – один из важнейших критериев социально-экономической эффективности производства. Современный взгляд таков: эффективная экономическая политика и активная политика занятости вполне совместимы и носят взаимодополняющий характер.

Лозунги активной политики занятости таковы: «Работа вместо безработицы»; «Финансирование труда, а не пособий по безработице». Государственные расходы в сфере занятости в перспективе необходимо переориентировать на финансирование мер, активизирующих промышленное производство. При определении действительных приоритетов промышленной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях следует ранжировать отрасли в зависимости от их влияния на параметры занятости.

Именно такой экономический подход наиболее прогрессивен сегодня, и для России он предполагает стратегическую переориентацию структурно-инвестиционной политики с капиталоемкой группы отраслей (и с низким потенциалом расширения занятости) в пользу отраслей легкой и пищевой промышленности, промышленности строительных материалов, лесной и деревообрабатывающей промышленности, сферы услуг, машиностроения и металлообработки. Каждый рубль инвестиционных вложений в указанные отрасли дает заметно больший социально-экономический эффект с точки зрения расширения занятости, а также налогооблагаемой базы и совокупного потребительского спроса.

Предложенный перечень действий, которые могут обеспечить процветание России, естественно, может быть продолжен и конкретизирован. Но дело не только в этом. Нужно не только снять остроту кризиса, но и выйти на реализацию стратегической цели – обеспечения устойчивого экономического роста на базе увеличения конкурентоспособности производства и повышения на этой основе уровня жизни населения.

К числу несомненных угроз экономическому росту России нужно отнести риски политической дестабилизации и роста неопределенности в случае разогрева инфляции.

России нужно выйти из зависимости от внешних сил и использовать имеющуюся власть для эффективного управления

Решение указанных выше задач для России не исключается, но чрезвычайно осложнено. Причина этого не столько в остроте кризиса, сколько в глубокой зависимости страны от внешних сил: как формулируют некоторые журналисты, “страна посажена на иглу”. У этих сил сегодня есть мощные экономические рычаги воздействия на российскую внешнюю и внутреннюю политику.

Очевидно, что антикризисную экономическую программу в России предстоит нацелить на мобилизацию внутренних ресурсов страны, таких, как:

- наличествующие и простаивающие производственные мощности в промышленности, вынужденно безработные квалифицированные менеджеры, специалисты и рабочие;

- широкие экспортные возможности государственных предприятий, связанные прежде всего с продажей нефти, газа и конденсата, ядерного топлива и электроэнергии, уникального инвестиционного оборудования и военной техники;

- на развитие естественных монополий, находящихся под государственным контролем;

- разработку богатства недр;

- целевую эмиссию денег в пределах замещения иностранной валюты и денежных суррогатов и многое другое.

В этом отношении еще раз подчеркну: в России экономические неудачи связаны как с масштабной невостребованностью человеческого потенциала, так и с неумелой расстановкой акцентов в государственном управлении.

Как ни парадоксально, но финансовый кризис в России создал реальные возможности для расчистки завалов на пути к успеху как в государственном, так и в частном предпринимательстве, всячески разрушая паразитическую и бесплодную систему финансовых пирамид, омертвляющих значительную часть национального богатства.

Сегодня Россия обрела уникальный шанс – сформировать основы цивилизованной экономики XXI в., в которой творческая свобода и предпринимательская инициатива будут защищены разумной и взвешенной деятельностью государства, отстаивающего интересы всего общества, а не отдельных олигархов или корпоративных групп. Такой путь вполне реален для современной России.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Особенности экономического кризиса и переходного периода в России (конец 80-х – начало 90-х годов).

административно-командная система

В период «перестройки» руководство СССР пыталось ввести рыночные отношения в экономическую систему. Но накопленные противоречия в экономике, начавшийся распад единого экономического и политического пространства и ошибки в проведении реформ обернулись резкой дестабилизацией народного хозяйства, кризисом и инфляцией.

Кризис в России сформировался не в результате взрыва диспропорций развитого рынка покупателя, а по причине краха командной системы в условиях рыночной недостаточности. На рубеже 80-90-х гг. действовал рынок продавца, в котором покупатели конкурировали между собой за право приобретения товаров. Такого рода дефицитный рынок не созрел еще для кризиса перепроизводства. Развал тоталитарной системы означал разрушение режима командно-администротивной координации хозяйственных связей, который не был автоматически заменен координацией рыночного типа. Все это вызвало в стране хаос и как следствие спад производства.

Для восстановления хозяйственных связей (теперь уже на рыночной основе) требуется длительный период реформ. Поскольку кризис в России имеет нециклический характер, то рецепты западного образца антициклического регулирования экономики в чистом виде для России непригодны, так как наша страна решает совсем иные проблемы, а именно создание основ рыночного механизма, к которым относятся:

- формирование производителей, частных собственников;

- создание конкурентной среды, в которой даже государственные предприятия должны вести себя как агенты рынка;

- подтягивание инфраструктуры до необходимого уровня, диктуемого требованиями рынка.

Такое реформирование экономики возможно лишь на фоне эффективной антикризисной (антиинфляционной) политики, которая способна предотвратить обесценение производственного капитала. Ведь только инвестиции в конечном итоге увеличивают совокупное предложение и вытягивают страну из депрессии.

Переходный период

На раннем этапе реформ центральная задача состояла в подавлении инфляции обеспечении макроэкономической стабилизации и либерализации экономики. Успешная финансовая стабилизация наряду с формированием рыночных институтов позволяет перейти к этапу экономического роста. На третьем, завершающем этапе реформ должна сложить современная структура экономики.

Теория и практика трансформации позволяют выделить несколько закономерностей переходного периода. Это изменение роли государства, макроэкономическая стабилизация, приватизация, трансформационный спад и интеграция в мировое хозяйство. Исторический путь нашей страны в сочетании с универсальными социально-экономическими тенденциями свидетельствует о том, что конечной целью постсоциалистических трансформации для России является социальная рыночная экономика.

ЛИТЕРАТУРА: