национальный экономика государственный

Во всех экономических системах, без исключения, государство регулирует экономику. Особенно возрастает роль государственного регулирования в условиях экономического кризиса. Мировой опыт показал, что выход из кризиса возможен лишь при жесткой централизации государственной власти и проведении нетривиальных мер по обеспечению экономического роста. В современной рыночной экономике такое регулирование осуществляется в меньших масштабах, чем, к примеру, в административно-командной системе, но экономическая роль государства все-таки велика. При этом очевидно, что роль государства в экономике становится с течением времени всё более сложной. Очень важна роль государственного регулирования экономики в развивающихся странах, создающих свою независимую экономику и в бывших социалистических странах, переходящих к рыночному хозяйству на базе частной собственности.

Актуальность темы исследования курсовой работы связана с необходимостью определения роли государства в национальной экономике, их влиянии друг на друга, эффективности белорусской модели государственного регулирования. Об этом свидетельствует частое изучение поднятых вопросов в экономических исследованиях.

Целью данной работы является рассмотрение модели государственного регулирования Республики Беларусь. Задачи, решаемые в ходе работы:

- определить необходимость государственного регулирования в экономике;

- познакомиться с основными моделями, методами и инструментами государственного регулирования экономики;

- рассмотреть основные теоретические модели государственного регулирования;

- определить роль и экономические функции государства в экономике Республики Беларусь.

определить эффективность модели государственного регулирования в Республике Беларусь.

Объект исследования — государство и рыночный механизм.

Предмет исследования — модель государственного регулирования национальной экономики.

При подготовке курсовой работы использовались нормативно-правовые акты, регламентирующие основные направления государственного регулирования экономики Республики Беларусь. В частности Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г.

Кроме этого, основой рассмотрения особенностей государственного регулирования экономики Республики Беларусь являются исследования белорусских ученых. Основными из них были: Н.Б. Антонова «Государственное регулирование экономики», А.М. Баранов «Государственное регулирование экономики России и Беларуси в условиях информационного развития», Л.В. Вонсович «Государство и его роль в обеспечении устойчивого развития Республики Беларусь на современном этапе», Д.Н. Дрозд «Концепция развития системы государственной поддержки реального сектора экономики в Республике Беларусь» и др.

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в Республике Беларусь

... основных средств. 2. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности В соответствии со ст.8 ИК Республики Беларусь государственное регулирование инвестиционной деятельности предусматривает: 1. Прямое участие государства в инвестиционной деятельности путем: 1.1. принятия государственных инвестиционных программ и финансирования их за счет ...

Теоритические модели и методы государственного регулирования экономики

.1 Понятие государственного регулирования национальной экономики. Основные модели регулирования экономики

Государственное регулирование экономики является необходимым атрибутом современной организации и функционирования экономики, не отрицает и не нарушает основ частной собственности, но влияет на рыночный механизм хозяйствования. В этом плане современные экономические модели являются вариантами смешанной экономики, не сводимой ни к чистому рынку, свободному от государственного воздействия, ни к чистой плановой экономике, лишенной каких бы то ни было элементов конкурентного поведения.

Необходимый политический атрибут такой системы — развитое гражданское общество.

В мире существует две наиболее распространенных трактовки регулирования экономики:

- классический, подразумевающий автоматизм регулирования рыночной системы, где преобладают суждения о том, что экономические кризисы либо вообще невозможны при капитализме (Дж.С. Милль, Д. Рикардо), либо они носят лишь случайный характер, и что система свободной конкуренции способна самостоятельно их преодолевать (Ж.-Ш. Сисмонди, Р. Родбертус, К. Каутский);

— кейнсианский, исходящий из необходимости вмешательства государства в деятельность рынка, особенно в кризисные периоды. После Второй мировой войны развитые страны проводили, преимущественно, экономическую политику, отражающую идеи английского экономиста Дж.М. Кейнса.

Классический и кейнсианский подходы к макроэкономической политике различны. Разногласия касаются причин нестабильности совокупного спроса; факторов, определяющих совокупное предложение; взаимосвязи инфляции и безработицы; инструментов фискальной и монетарной политики и т.д.

Общим методологическим подходом кейнсианцев является концепция активной макроэкономической политики, которая необходима для стабилизации внутренне нестабильной экономики. Внутренняя нестабильность во многом связана с недостаточной гибкостью рынка труда, «жесткостью» заработной платы и неэластичностью цен в сторону понижения.

В классической модели макроэкономическая политика всегда пассивна, так как экономика внутренне стабильна и автоматически приходит в состояние внутреннего равновесия. Инструментами «саморегулирования» являются гибкая заработная плата, цены и ставка процента. Государственное вмешательство, напротив, усиливает экономическую нестабильность и сводится к минимуму.

В кейнсианской модели основным уравнением является уравнение совокупных расходов:

=C+I+G+Xn,

которое определяет величину номинального ВВП.

В классической модели основным уравнением является уравнение обмена:

=PY,

где величина MV представляет собой совокупные расходы покупателей, а PY общие доходы продавцов, которые также определяют номинальный ВВП.

Проблемы государственного регулирования отечественной экономики

... развития; рассмотреть основные виды, модели и инструменты государственной политики; определить роль и развитие общегосударственного планирования; дать характеристику основным подходам к трактовке проблем, существующих в государственном регулировании экономики. В первой главе работы ...

Очевидно, что оба уравнения описывают кругооборот доходов и расходов в экономике и поэтому взаимосвязаны.

В кейнсианской модели фискальная политика рассматривается как наиболее эффективное средство макроэкономической стабилизации, так как государственные расходы оказывают непосредственное воздействие на величину совокупного спроса и сильное мультипликативное воздействие на потребительские расходы. Одновременно налоги достаточно эффективно действуют на потребление и инвестиции.

В классической модели фискальной политике отводится второстепенная роль по сравнению с монетарной, так как фискальные меры вызывают эффект вытеснения и способствуют повышению уровня инфляции, что значительно снижает их стимулирующий эффект.

В кейнсианской модели монетарная политика рассматривается как вторичная по отношению к фискальной, так как у кредитно-денежной политики очень сложный придаточный механизм: изменение денежной массы приводит к изменению ВВП через механизм изменения инвестиционных расходов, которые реагируют на динамику процентной ставки.

В классической модели предполагается, что изменение денежного предложения непосредственно воздействует на совокупный спрос, и, следовательно на номинальный ВВП.

В концепциях неоклассический направлений, таких как теория рациональных ожиданий (ТРО), цены и заработная плата рассматриваются как абсолютно гибкие. Поэтому рыночный механизм может автоматически поддерживать экономику в состоянии равновесия без какого-либо вмешательства со стороны правительства или Центрального Банка. Стабилизационная политика может оказаться эффективной лишь в том случае, если правительство и центральный банк лучше информированы о шоках совокупного спроса и предложения, чем рядовые экономические агенты. Если же этого преимущества в информации нет, то фискальная или монетарная политика не смогут улучшить ситуацию в экономике.

1.2 Формы и методы государственного регулирования экономики

Все меры государственного регулирования направлены на то, чтобы ориентировать макроэкономическое развитие в направлении выбранного варианта движения, обеспечивающего достижение поставленных целей и задач.

По форме участия государства в регулировании экономики и методам его влияния на хозяйственную деятельность выделяют административно-распорядительные и экономические методы, а также прямые и косвенные.

Административно-распорядительные методы базируются на силе государственной власти и включают в себя меры запрета, разрешения и предупреждения. Административно-распорядительные методы государственного регулирования эффективны в сфере контроля над монопольными рынками, в области экологии, в разработке национальной системы стандартизации и сертификации, в определении и поддержании необходимых параметров жизни населения.

Экономические методы регулирования воздействуют на интересы объектов регулирования косвенно: через хозяйственное законодательство, финансовую, денежную, кредитную систему. При этом прямое принуждение или поощрение отсутствует.

Прямые методы воздействуют на субъект непосредственно, например, через приказ, распоряжение или прямое финансирование, финансовую поддержку (дотации) и т.д.; косвенные — опосредованно, например, через налоги, кредитование.

Структура используемых методов зависит от форм собственности объектов регулирования. Прямые и административно-распорядительные чаще используются в управлении предприятиями государственной и коммунальной форм собственности. К предприятиям же негосударственных форм собственности применяются в основном косвенные и экономические методы регулирования. Все перечисленные методы тесно взаимосвязаны между собой и взаимодополняют друг друга.

Позитивный и нормативный методы экономики

... методы экономики - позитивный и нормативный При изучении экономических проблем часто используют позитивный и нормативный подходы. Долгое время экономическая ... экономическая теория стремится объяснить. Ключевая поведенческая предпосылка в моделях, используемых в современной экономической науке, ... расходы этого года. Это - прогноз государственных расходов при определенных тенденциях в формировании ...

Особая роль как инструменту государственного регулирования экономики принадлежит амортизации и ускоренной амортизации. Через норму амортизации государство активно влияет на структуру основных фондов, стимулирует внедрение новой техники на предприятиях, что ведет к улучшению качества продукции, уменьшению ее цены, повышению конкурентоспособности.

Важное место в системе государственного регулирования занимает стандартизация: она устанавливает нормы, правила и характеристики в целях защиты интересов потребителей и государства. Тем самым обеспечиваются безопасность продукции, работ, услуг, их качество в соответствии с доступным уровнем развития науки и техники, а также единство измерений и экономия ресурсов.

Разновидностью мер по регулированию внешнеэкономической деятельности, устанавливаемых государственными и международными органами, является квотирование — ограничение производства, экспорта и импорта отдельных товаров и услуг в натуральном или стоимостном выражении, вводимое на определенный срок по странам или группам стран.

В системе мер государственного регулирования экономики можно выделить четыре относительно самостоятельные, но в то же время тесно увязанные между собой направления (формы):

- планирование, программирование и прогнозирование;

- финансово-кредитное регулирование;

- антимонопольное регулирование;

- дерегулирование экономики.

1.3 Преимущества и недостатки моделей государственного регулирования экономик развитых стран

Однако в 70-е годы ХХ века на Западе стали говорить о негативном влиянии подобного курса на производство и предложение. Поэтому вскоре был найден и некий компромиссный вариант: целью государства является не коррекция рыночного механизма, а создание условий его свободного функционирования. Конкуренция должна обеспечиваться везде, где возможно и необходимо регулирующее вмешательство государства.

В настоящее время для воздействия на экономику в зарубежных странах используются различные правовые нормы: научно-технические и социальные программы, финансово-экономические рычаги (госзаказ, лимиты, квоты, инвестиции, налоги).

В зависимости от степени, уровня, роли и характера государственного регулирования экономики и масштабности решаемых при этом социальных задач, различают несколько моделей: американскую, японскую, немецкую, французскую и шведскую.

Рассмотрим преимущества и недостатки моделей государственного регулирования развитых стран. Сегодня во многих странах экономисты спорят о целесообразности полного принятия американской модели экономического развития, в основе которой лежат развитая конкуренция, антимонополизм, гибкие рынки труда, относительно низкие налоги, акционерный капитализм, стимулирующий извлечение максимальной прибыли.

Американская экономическая модель существенно повлияла и на рост жизненного уровня населения. Современный средний класс в настоящее время имеет больше материальных благ, чем ранее. Данная экономическая модель, по сравнению с европейской моделью, требует все больших усилий.

Модели поведения человека и их роль в экономическом развитии. ...

... поведение людей может быть адекватно описано в предположении, что люди ведут себя как «рациональные» существа (смотри, например, теорию рационального выбора). Во многих экономических моделях полагается, что люди гиперрациональны и ... индивиду; 2) человек в своих поступках в сфере экономики является совершенным эгоистом, т. е. ему безразлично, как изменится благосостояние других людей в результате его ...

Несмотря на преимущества американской экономической модели, все чаще дают о себе знать ее недостатки, которые состоят, прежде всего:

- во все большом разрыве в доходах богатых и бедных. Самые богатые в США имеют доход, в среднем, в 37 раз больше, чем самые бедные (в Японии — в 4 раза, в Германии — в 6 раз);

- в низком уровне начального и среднего образования;

- в отсутствии критерия социальной отдачи на вложенный капитал, в противовес европейской, считая единственным критерием для оценки эффективности работы предприятия доход во вложенный капитал;

- в дефиците годового внешнеторгового баланса (страна больше ввозит, чем экспортирует, причем, на несколько сот миллиардов долларов).

Когда американская экономика находилась на спаде, многие экономисты советовали США для повышения ее конкурентоспособности принять за основу японскую модель. Но времена убеждают, что в этой модели больше минусов, чем преимуществ.

В Японии, экономика которой традиционно основана на принципах патернализма и лояльности, экономическая модель подразумевает систему «работа на всю жизнь», преданность работника фирме, стимулирование и совершенствование его профессиональных навыков и высокий уровень образования, а также отличную работу сферы обслуживания, тесные взаимоотношения банков и фирм, высокий удельный вес долгосрочных инвестиций.

Однако эта модель начала давать сбои, потому что преимущества стали причинами нынешних проблем: фирмы, защищенные от превратностей свободного рынка, не имели достаточных стимулов для более эффективной инвестиции капитала.

Также не выдержала испытания временем и германская экономика, где набиравшее темпы экономическое процветание постепенно пришло в застой производства, повысился уровень безработицы.

В германской модели в списке приоритетов на первом месте стояло образование работников; далее называлась развитая социальная система, небольшая разница в доходах богатых и бедных слоев населения, поощрение инвестиций. В то же время, наличие сильных профсоюзов предопределило отсутствие гибкости на рынке труда.

Анализ показывает, применение единой модели экономики для всех стран мира принципиально неприемлемо, т.к. страны обладают различным набором исходных исторических, конфессиональных, географических, экономических и социальных параметров.

Тем более, у каждой страны имеется свой путь развития и свои модели, но при этом, у национальных моделей стран одного региона, безусловно, будет присутствовать ряд общих черт.

В рамках глобальных процессов вектор общественного прогресса каждой отдельной страны не задан одновременно.

Нельзя выбрать ту или иную модель (японскую, германскую, американскую) и применить ее к любой стране. Разные типы цивилизации, культур, менталитета, уровни экономического развития и ресурсные возможности ограничивают выбор путей общественного прогресса и определяют необходимость адаптированной, с учетом особенностей каждой страны, модернизации.

Требуются поиск и нахождение тех форм, методов и решений, которые соответствуют именно своеобразию переходных отношений, включают в себя как элементы будущего, так и прошлого, то есть максимально адаптированы к переходным отношениям, а не к конечному состоянию.

Главное различие существующих моделей экономического развития состоит в рекомендуемой степени государственного участия в управлении рыночной экономикой. Практически это может проявляться во множестве вариантов — от чрезмерного регулирования до крайней либерализации.

Концептуально все современные модели ориентированы на достижение устойчивого экономического роста, повышение уровня и качества жизни населения и предполагают наличие адекватных ей механизмов реализации. Создание таких механизмов и обеспечение их эффективного функционирования предусматривают усиление роли государственного регулирования в системе.

Важно отметить, что речь идет не об усилении вмешательства государства в хозяйственные процессы, а об их конструктивном регулировании, исходя из общественных и государственных интересов, направленных на стабилизацию экономического развития, снижение экономических и социальных рисков, предотвращение нежелательных для общества последствий деятельности рынков.

Главное предназначение государственного регулирования в современной концепции развития рыночных отношений — определение социально-экономической политики государства, выработка и применение на практике организационно-правовых и экономических механизмов ее реализации; регламентация хозяйственной жизни страны в целом и субъектов рынка в частности; обеспечение гарантий устойчивого социального и экономического развития общества.

Речь идет о таком усилении государственного влияния, которое, не ущемляя самостоятельности субъектов рынка, призвано способствовать консолидации их деятельности в интересах всего общества.

Государство при этом должно обеспечить защиту достигнутых позитивных ценностей в экономике — многоукладности, хозяйственного равноправия субъектов рынка различных форм собственности, конкуренции, свободы предпринимательства, внешней открытости — и содействовать их развитию.

Основы и методы государственного регулирования национальной экономики Республики, .1 Формирование и структура модели государственного регулирования экономики Республики Беларусь

Государственное регулирование ставит своей целью создание такой хозяйственной системы, которая ориентируется на выбор наиболее эффективных вариантов использования имеющихся факторов производства. Основным элементом рыночного управления является механизм цен, который и обеспечивает регулирование через согласование спроса и предложения.

Содержанием государственного регулирования экономики является организация регулирующего воздействия государства на развитие национальной экономики и ее отдельных подсистем в заданном направлении, которое отражено на схеме государственного регулирования экономики Республики Беларусь в виде перечня выполняемых функций управления по основным сферам деятельности.

2.2 Белорусская модель развития социально-ориентированной экономики

Впервые основные особенности белорусской модели изложил в марте 2002 г. Президент РБ А.Г. Лукашенко в выступлении на заседании постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов.

Они заключаются в следующем:

- построение сильного и эффективного государства (сильная и авторитетная государственная власть рассматривается как гарант недопущения олигархического беспредела, разграбления народных богатств, разрушения национальной экономики и прорыва криминала к рычагам системы управления);

- обеспечение равноправия всех форм собственности, всех форм хозяйствования (создание одинаково благоприятных социально-экономических и правовых условий для развития государственного и частного секторов);

- осуществление индивидуальной, продуманной приватизации, которая должна быть нацелена на повышение эффективности производства.

Приватизация рассматривается, прежде всего, как средство формирования эффективно действующего собственника, а также сохранение государственной собственности на стратегически важные предприятия, причем при осуществлении государственной поддержки приоритетных, с точки зрения усиления их позиций на мировом рынке, производств;

- развертывание широких интеграционных процессов со странами СНГ, прежде всего с Россией, в сфере экономики, образования, науки, обороны, культуры (РБ готова поддерживать интеграцию только в рамках союза равноправных государств и не согласна поступаться чем-либо в области своего суверенитета и независимости);

- многовекторность внешнеэкономических связей (РБ должна присутствовать в тех регионах мира, где это экономически выгодно и отвечает ее национальным интересам);

- проведение сильной социальной политики государства (основная задача белорусской экономической модели — на основе высокой эффективности производства обеспечить достойный уровень жизни как для всего общества, так и для отдельных его групп).

Белорусская модель получила название социально — ориентированной многоукладной рыночной экономики. Приоритетное значение в ее рамках придается развитию наукоемких, интеллектуально насыщенных производств с одновременным обеспечением принципов социальной справедливости и честного выполнения работниками своего служебного долга. В целом белорусская модель должна способствовать достижению высокого качества жизни народа, что является приоритетной задачей и высшей целью государства.

Государственное регулирование в этой модели включает в себя следующие функции:

- поддержка науки, образования и научно-технического прогресса как главного фактора повышения эффективности производства;

- проведение гибкой внешнеэкономической политики, направленной на развитие конкурентных преимуществ национальной экономики в масштабах мирового рынка;

- обеспечение социальной ориентации экономики, создание системы социальных гарантий и соцзащиты;

- обеспечение условий для развития конкуренции, нейтрализации ее недобросовестных форм;

- формирование высокоэффективных частного и государственного секторов экономики;

- создание среды для малого и среднего бизнеса;

— стимулирование роста конкурентоспособных производств и финансово-промышленных организаций, а также создание законодательной базы для стимулирования инвестиционной деятельности.

3. Методы оценки эффективности государственного регулирования, .1 Общая характеристика методов оценки эффективности государственного регулирования

Сегодня практически во всех странах мирового сообщества в системе государственного управления выделилось и приобретает всё большую значимость, особенно в условиях разразившегося финансового кризиса, государственное регулирование экономики. Потребность в эффективном воздействии государства на динамично развивающиеся сложные экономические процессы и отношения обусловливает и интерес со стороны общества и его структур к эффективности государственного регулирования экономики. В условиях динамичных изменений политической и социальной среды актуализируется проблема становления адекватной системы государственного регулирования экономики, способной эффективно реагировать на вызовы внешней среды, становится очевидной необходимостью разработка сбалансированной системы показателей и критериев эффективности деятельности органов власти в экономической сфере.

Следует отметить, что несмотря на усилия многих ученых и практиков, выработка единой системы интегральных показателей оценки эффективности государственного регулирования экономики остается научной проблемой, требующей дальнейших исследований с целью выработки системных критериев и показателей. Исходя из того, что эффективность государственного регулирования экономики представляет собой многомерную совокупность, включающую множество отдельных и, в то же время, тесно взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга процессов и явлений, при определении эффективности государственного регулирования экономики в Республике Беларусь и иных государствах используется многокритериальный подход. Важнейшими группами показателей при этом являются следующие: общий объем, расчеты на душу населения и темпы роста ВВП; отраслевая структура национальной экономики (анализ проводится по отраслевому ВВП, соотношению между материальным и нематериальным производством, удельному весу наукоемких отраслей, обеспечивающих научно-технический прогресс); производство основных видов продукции на душу населения (акцент делается на способность экономики государства удовлетворить потребности в основных видах продукции, наиболее значимых для развития национальной экономики, а также в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания, товарах длительного пользования и т.д.); уровень жизни населения (для анализа уровня жизни используются показатели: потребительская корзина, прожиточный минимум, средняя продолжительность жизни, уровень образования населения, потребление на душу населения основных видов продуктов питания, уровень квалификации трудовых ресурсов, численность студентов и учащихся на 10 тыс. населения, число врачей на 10 тыс. населения, обеспеченность жильем и др.).

Наибольшую значимость при оценке эффективности общественного производства имеют следующие показатели: производительность труда, фондоотдача, материалоемкость производимых товаров и услуг.

Однако, использование такого множества показателей неудобно, дорого и требует больших временных затрат. Сегодня в международной практике используются различные интегральные показатели для оценки эффективности разных сторон государственного управления, в том числе и в экономической сфере.

Индекс экономической свободы (ИЭС) был разработан Фондом наследия (HeritageFoundation) совместно с Уол Стрит (WallStreet).

Информационной базой ИЭС являются данные правительственных и неправительственных организаций, результаты международных и национальных социологических исследований. ИЭС рассчитывается на основе 50 характеристик, объединенных в 10 факторов экономической свободы: торговая политика, фискальная политика, государственная интервенция в экономику, монетарная политика, иностранные инвестиции и потоки капитала, банковская сфера, зарплаты и цены, имущественные права, государственное регулирование, черный рынок. Каждый фактор оценивается по шкале, в соответствии с которой качественные или количественные показатели переводятся в баллы от 1 до 5: чем больше значение показателя, тем значительнее интервенция государства в экономику страны и тем ниже уровень экономической свободы. В 2015 г. по данному показателю Беларусь занимает 153 место среди 178 стран мира (ИЭС = 49,8), Россия — 143.

Индекс непрозрачности позволяет оценить воздействие непрозрачности страны на стоимость и эффективность капиталовложений. Индекс непрозрачности составлен на основе «Фактора непрозрачности», составленного на основе 5 первичных показателей, характеризующих следующие сферы, влияющие на рынок капитала: коррупция в государственных органах; законы, регулирующие права собственности; экономическая политика (фискальная, монетарная, налоговая); стандарты финансирования; регулирование коммерческой деятельности. Аббревиатура из английских названий областей исследования (соответственно, Corruption, Legal Economic, Accounting, Regulatory) образуют слово «CLEAR» (от англ. сlear — ясный, прозрачный, четкий).

Двумерное измерение (ранжирование стран по степени непрозрачности и оценка «премии за риск» — увеличения стоимости иностранных кредитов) позволяет оценить реальные издержки, обусловленные непрозрачностью системы.

Показатели BEEPS позволяют получить сравнительную оценку качества управления, делового климата, конкурентной среды, уровня коррупции в контексте взаимодействия между бизнесом и государством в станах с переходной экономикой.

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), разработанный в 1990 г. пакистанским экономистом Махбубауль Хаком и индийским экономистом Амартья Сеном, состоит из трех компонентов: долголетия, образованности и уровня жизни. Долголетие измеряется продолжительностью жизни, образованность — комбинацией грамотности взрослых и среднего количества лет обучения, уровень жизни — реальным ВВП на душу населения с поправкой на местную стоимость жизни. ИРЧП рассчитывается в пределах от 0 до 1 (0,5 — низкий, 0,5-0,8 — средний, 0,8-1 — высокий).

На конец 2013 г. в Республике Беларусь ИРЧП по оценкам ПРООН составлял 0,786 (53 место в мире из 187 стран).

Очевидно, что оценка результатов деятельности государства по регулированию экономической сферы, как базовой, фундаментальной в системе государственного управления, на основе сбалансированной системы интегральных показателей будет мощным инструментом коллективного анализа в процессе реализации стратегических целей по построению социально ориентированной рыночной экономики в Беларуси. Сбалансированная система показателей позволит анализировать основные стратегические проблемы в нескольких ключевых аспектах: финансовая деятельность, отношения государства и бизнеса, организация внутренних административных процессов в государственных органах, обучение и развитие государственных служащих. При разработке интегральных показателей для использования внутри страны акцент должен быть сделан на выработке интегральных показателей непосредственного результата, непосредственных процессов и конечного результата. При этом показатели должны соответствовать следующим требованиям:

- целеориентированность — показатели должны быть четко ориентированы на сформулированные цели и задачи деятельности органов государственного управления;

- однозначность в понимании и простота в использовании — показатель должен быть четко определен;

- сравнимость — в идеальном случае показатели должны быть сравнимы во времени и позволять проводить сравнение между органами государственного управления;

- проверяемость — формулировка показателей должна позволять проверку собранных и расчетных данных;

- статистическая надежность — показатели должны основываться на надежных системах сбора данных;

- экономическая целесообразность — важно соблюдать разумное соотношение между затратами на сбор данных и их полезностью.

Разработка и применение системы интегральных показателей оценки эффективности государственного регулирования экономики повысит прозрачность функционирования государственных органов, будет препятствовать развитию бюрократизма и коррупции, способствовать внедрению инноваций и прогрессивному развитию.

3.2 Исследование эффективности государственного регулирования экономики с помощью интегральных систем оценки

Таблица 3.1. — Динамика компонентов индекса экономической свободы Республики Беларусь

|

Показатель |

Годы исследований |

Отношение показателей 2015 г. к 2000 г., % |

||||||||

|

2000 г. |

2005 г. |

2010 г. |

2015 г. |

|||||||

|

Свобода для бизнеса |

55 |

40 |

72,1 |

72 |

130,9 |

|||||

|

Свобода торговли |

57,6 |

69 |

80,3 |

81 |

140,6 |

|||||

|

Фискальная свобода |

58,3 |

76,2 |

85,2 |

86,4 |

148,2 |

|||||

|

Участие правительства |

39,3 |

35,4 |

32,0 |

54,7 |

139,2 |

|||||

|

Монетарная свобода |

32,5 |

42,7 |

62,6 |

44,5 |

136,9 |

|||||

|

Свобода инвестиций |

30 |

30 |

20 |

20 |

66,6 |

|||||

|

Финансовая свобода |

30 |

30 |

10 |

10 |

33,3 |

|||||

|

Права собственности |

30 |

30 |

20 |

20 |

66,6 |

|||||

|

Свобода от коррупции |

39 |

42 |

20 |

29 |

74,4 |

|||||

|

Свобода на рынке труда |

— |

67,8 |

84,8 |

80,1 |

— |

|||||

Проанализировав данные таблицы 3.1. можно сделать вывод о том, что в Республике Беларусь за последние 15 лет положительную динамику имели такие компоненты индекса экономической свободы, как «свобода для бизнеса», «свобода торговли», «фискальная свобода», «участие правительства», «свобода на рынке труда». Отрицательную тенденцию имеют «монетарная свобода», «свобода инвестиций», «финансовая свобода», «права собственности», «свобода от коррупции». Это говорит о недостаточно эффективном регулировании государства в сфере инвестиционной деятельности, правовой сфере, антикоррупционной политике.

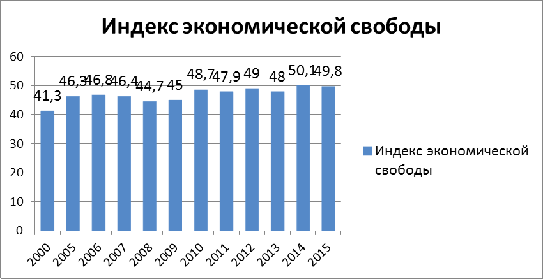

Рис. 3.1. — Динамика индекса экономической свободы Республики Беларусь

Проанализировав данные диаграммы 3.1 можно сделать вывод о том, что рост индекса экономической свободы с 2000 г. имел в основном положительную динамику и Республика Беларусь за 15 лет поднялась на 8,5 пунктов, но экономическая ситуация 2015 г. по оценкам экспертов Heritage Foundation стала незначительно хуже, так как Республика Беларусь потеряла 0,3 пункта.

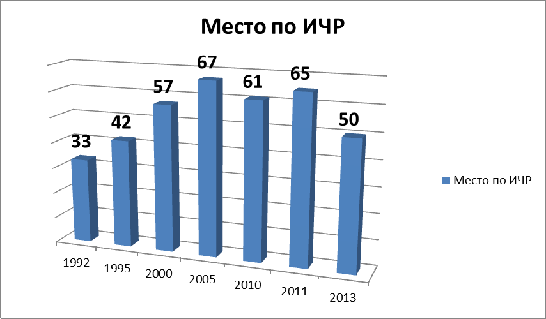

Рис. 3.2. — Динамика значения индекса человеческого развития Беларуси

Рис. 3.3 — Места Беларуси по Индексу человеческого развития

На основании данных диаграммы рис. 3.2 можно сделать вывод о повышении эффективности государственного регулирования в 2012 и 2013 году, но всё же недостаточном по сравнению с 1992 и 1995 годами.

3.3 Исследование эффективности государственного регулирования с помощью основных макроэкономических показателей

Одним из важнейших показателей для определения эффективности модели государственного регулирования служит общий объём ВВП, ВВП на душу населения и темпы роста ВВП.

Существует 3 метода расчёта ВВП:

по доходам

по расходам