Факторы, обусловливающие избыток совокупного спроса (смещение кривой AD), могут быть следующие:

1) рост государственных расходов на военные и социальные программы;

2) дефицит государственного бюджета, обусловливающий займы в центральном банке, дополнительную денежную эмиссию;

3) неконтролируемый рост кредитных денег, в том числе за счет к называемой скрытой эмиссии. Дело в том, что порой государство практикует списание долгов или кредиторской задолженности. Прекращение выплат кредиторской задолженности или процентов за кредит означает увеличение на соответствующую сумму кредитных денег;

4) увеличение частных расходов на инвестиции за счет банковского кредита;

5) увеличение частных расходов на потребление за счет использования сбережений;

6) индексация денежных доходов населения в необоснованных размерах;

7) рост заработной платы как результат деятельности профсоюзов;

8) рост чистого экспорта, когда произведенные товары потребляются за рубежом, а доходы от их производства формируются в национальной экономике.

Как результат перечисленных явлений, увеличивается денежная масса в обращении. Следует отметить, что рост цен, особенно в условиях ограниченного предложения, может повлечь ажиотажный спрос — стремление осуществить закупки впрок, в более ранние, чем прежде намечалось, сроки. Это увеличивает скорость оборота денег. Как отмечалось выше, рост денежной массы в обращении и скорость ее обращения обусловливает увеличение совокупного спроса. Однако не увеличение совокупного спроса само по себе вызывает рост уровня цен, а то, что оно сталкивается с невозможностью соответствующего увеличения совокупного предложения.

Выделим основные факторы, обусловливающие дефицит предложения на вертикальном отрезке кривой AS:

1) отсутствие незагруженных производственных мощностей и неиспользуемых ресурсов, что препятствует росту производства на данной технической базе;

2) нехватка запасов в сфере торговли;

3) проблемы с увеличением импортных закупок для насыщения внутреннего рынка, связанные, например, с нехваткой валютных ресурсов;

4) сдерживание роста предложения монопольными и олигопольными структурами, заинтересованными в поддержании высокого уровня цен.

Совокупный спрос и совокупное предложение. Проблемы равновесия

... расходах, государственных закупках, инвестициях, чистом экспорте, действуя как в сторону увеличения совокупного спроса, так и в сторону сокращения и тем самым усиливая колебания совокупного спроса и ... Рост цен приводит к уменьшению (обесценению) реальной стоимости финансовых активов. Это касается как самих денег, так и накопленных финансовых активов с фиксированной ценой, например, счета ...

Стоит отметить, что все перечисленные факторы, формирующие избыток совокупного спроса и дефицит предложения, присущи современной рыночной экономике, не носящей чисто конкурентного характера. Очевидно, в долгосрочном периоде известный уровень инфляции будет неизбежно сопутствовать ее функционированию.

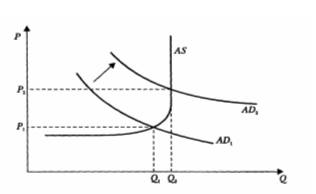

Рассмотрим смещение кривой AD на переходном отрезке графика AS (рис. 2).

Рис. 2. Инфляция спроса (краткосрочный период)

На промежуточном отрезке AS экономика лишь приближается к состоянию полной занятости, а значит, имеются некоторые резервные мощности и незанятые ресурсы, хотя на отдельных рынках уже возникают их дефициты. В силу этого увеличение совокупного спроса от AD 1 к AD2 влечет рост выпуска (совокупного предложения) от Q1 к Q2 (а значит, и занятости) при росте цен от P1 к Р2 .

Таким образом, если в долгосрочном периоде инфляция спроса характеризуется только ростом цен, то в краткосрочном — ростом цен, выпуска и занятости.

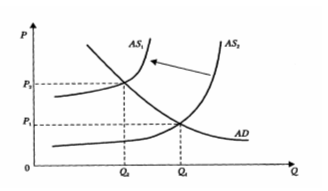

Второй, альтернативный источник (механизм) открытой инфляции — инфляция издержек (инфляция предложения).

Она проявляется как сокращение совокупного предложения в результате роста издержек производства.

| На графике модели AD-AS это будет выглядеть как сдвиг кривой AS влево (рис . 3) от AS1 к AS2.

Рис.3. Инфляция издержек

Рост издержек может быть обусловлен рядом факторов. Прежде всего, это повышение цен на продукцию и услуги монополистов, особенно в базовых отраслях, обеспечивающих поставки сырья и топливно-энергетических ресурсов. Цены последних, используемых при производстве и транспортировке любой продукции, лежат соответственно в основе формирования ее цены.

Значительное воздействие на формирование инфляции издержек может оказать профсоюзная политика, нацеленная на повышение заработной платы и ограничение предложения труда, поскольку заработная плата является существенным элементом издержек.

Свою лепту в формирование инфляции издержек вносит государство, осуществляя повышение ставок прямых и косвенных налогов, ставок процента за кредит, индексацию заработной платы, устанавливая дополнительные и увеличивая размеры действующих, гарантированных законодательством социальных льгот и компенсаций работникам, повышая размеры отчислений в социальные внебюджетные фонды и пр. Все это ведет к увеличению издержек на производство и снижению нормы прибыли. Рост издержек ведет к росту цен.

Подорожавший товар производственного назначения, являясь ресурсом для последующего производителя, заставляет его также повышать цену. Рост цен на потребительские товары и услуги обусловливает снижение реальных доходов работающих и оправдывает выдвижение новых требований по увеличению заработной платы. Возникает «инфляционный передаточный механизм», инфляция издержек распространяется подобно эпидемии.

При насыщенном рынке предприниматель не может компенсировать рост издержек ростом цен. Вследствие снижения нормы прибыли часть капиталов покидает производство и уходит в сбережения. Совокупное предложение сокращается, усугубляя разрыв с совокупным спросом.

Взаимосвязь инфляции и экономического роста в экономике России

... инфляция в России заметно увеличилась, а темпы финансового подъема снизились из-за проблем с внешней торговлей и падением цен на нефть. Предметом изучения курсовой работы являются рост цен и экономический ... предложения, а не спроса, а также изменениями в технологиях и организации труда. Некоторые исследователи, например С. Фишер, подтверждают влияние рост цен на экономический подъем с помощью ...

В целом инфляцию издержек можно охарактеризовать следующим образом: совокупный спрос не является избыточным, но совокупное предложение сокращается в результате роста издержек производства.

В ходе анализа конкретной макроэкономической ситуации инфляцию спроса и инфляцию издержек довольно сложно различить, тем более что их причины могут быть сходными. Оба вида инфляции объединяет инфляционная спираль «цены – заработная плата – цены». Так, обусловленное требованиями профсоюзов повышение заработной платы, как было замечено, с одной стороны, является фактором увеличения совокупного спроса, с другой — фактором роста издержек производства.

Рост монопольных тенденций в экономике можно рассматривать как фактор сдерживания предложения применительно к инфляции спроса и как фактор роста издержек применительно к инфляции издержек.

Исследователи отмечают главное отличие альтернативных механизмов открытой инфляции. Инфляция издержек ограничена во времени и постепенно «самоизлечивается», так как рост цен имеет следствием сокращение реального ВНП, что ограничивает спрос на ресурсы, а значит, рост цен на них и дальнейший рост издержек. Что касается инфляции спроса, то время ее действия определяется периодом, когда существуют чрезмерные общие расходы в экономике.

3. Особенности инфляционных процессов в России

Специфика российской инфляции состоит в том, что она своими корнями уходит в существующую ранее централизованную систему хозяйствования. Экономическая политика командно-административной системы способствовала формированию огромного инфляционного потенциала.

Инфляция в России имеет монетарные и немонетарные причины. К монетарным причинам относят:

1. Дефицит госбюджета.

2. Объем денежной массы. Увеличение активов ЦБ во всех случаях приводит к возрастанию денежной массы, что означает повышение платежеспособного спроса. В результате возрастает уровень цен на товары.

3. Скорость обращения денег. Она увеличивается, когда происходит бегство населения от национальной валюты, что объясняется низким доверием к рублю и инфляционными ожиданиями населения.

Немонетарные причины представляют собой, прежде всего, диспропорции в экономике, обусловленные долгим ее развитием под влиянием командно-административной системы:

1. Чрезмерное развитие ВПК.

2. Малый экспортный сектор при сильной импортной зависимости.

3. Распад хозяйственных связей в результате развала СССР.

4. Спад объема ВВП.

Иначе говоря, милитаризованная экономика и структурные перекосы в народном хозяйстве явились главными причинами скрытой инфляции в СССР.

1990 год оказался рубежным, последним годом умеренных темпов инфляции. В России, как и в большинстве бывших союзных республик, годовые темпы прироста цен составили от 3 до 5% . С 1991 года темпы инфляции стали измеряться десятками, сотнями, тысячами процентов в год. В результате увеличение цен в России к 1996 году составит 4658 раз.

В 1992 году экономическая реформа в России стала делать первые шаги.

Правительство России начало проводить последовательную финансовую политику, основанную на либерализации цен и внешнеэкономической деятельности, внутренней конвертируемости и стабилизации обменного курса рубля за счет валютных резервов. Однако под угрозой нарастания платежного кризиса жесткая финансовая политика сменилась инфляционным кредитованием предприятий. Либерализация цен в январе 1992 года создала условия для реагирования на наличный спрос повышением цен. Подавленная инфляция (которая сопровождалась ростом цен, увеличением товарного дефицита, снижением качества товаров и услуг) превратилась в открытую. С 1992 г. инфляция в России переросла в стагфляцию (сочетание экономического спада – стагнации – с инфляцией).

Банковский кризис России 1997 года: причины, результаты и пути преодоления

... Федерации и Банка России в преодолении этих последствий и стабилизации экономики страны. В своей работе я попытаюсь изложить ход событий, предшествующих этому банковскому кризису, показать плюсы и минусы становления банковской системы в России и рассмотреть ...

Общий индекс потребительских цен декабря 1992 года к декабрю 1991 года по данным Госкомстата РФ составил 2600%, а индекс доходов населения за тот же период — 1200%.

В 1993 году сохранялся высокий уровень инфляции (в среднем 22% в

месяц) из-за периодической денежной и кредитной эмиссии. Рост курса доллара то ускорялся до 15-20% в месяц, то снижался почти до нуля.

Весной 1994 года инфляция снизилась до 8-10% в месяц, а учетная ставка

осталась неизменной, в результате реальная ставка (относительно уровня

инфляции) поднялась до 90% годовых. Коммерческие банки стали уменьшать свои ставки в ответ на снижение инфляции только спустя два-три месяца, а вынудил их на эти действия рост невозвращенных кредитов. Рост цен оказался ниже запланированного в 1994 году (4-5% в месяц летом при запланированном 15%-ном среднемесячном росте цен), что привело к снижению поступления в бюджет, уменьшению бюджетного финансирования, хронической задержке выплаты зарплаты.

В 1995 году правительство сделало еще несколько шагов вперед в управлении финансами. Повышение норм обязательных резервов для банков снизило объем денег в экономике. Требование обеспечения рублевых резервов для валютных активов привело к увеличению продажи валюты, что стабилизировало рубль и повысило предложение рублевых средств. Это снизило инфляционные ожидания. Годовой рост потребительских цен снизился с 840% в 1993 году до 220 % в 1994 и 130% в 1995 году.

Конечной целью стабилизационной политики в 1996 году было замедление темпов инфляции до 1,9% в среднем за месяц или около 25% за год. На протяжении девяти месяцев 1996 года в динамике цен в основных секторах российской экономики сохранялась общая тенденция последовательного снижения их темпов роста. Так, месячный сводный индекс потребительских цен снизился со 104,1% в январе до 100,3% в сентябре.

Новым явлением в России стало снижение темпа инфляции с 1996г. и до конца августа 1998г. Темп роста инфляции составил 21, 8% в 1996г., 11% в 1997г., в начале 1998г. — около 15%.

Начиная с 1995 г. выпуск государственных ценных бумаг стал главным

источником покрытия дефицита федерального бюджета. В течение 1995 – 1996 гг. все обстояло относительно благополучно, но затем система начала давать сбои. Главной причиной конечного провала “цивилизованного” покрытия дефицита бюджета стало рассогласование и даже противоречие двух направлений финансовой политики: денежной и бюджетной.

Денежная политика вела к падению производства и объемов доходов, а бюджетная исходила из предполагаемого возрастания хотя бы номинального объема доходов. В первые три года высокой инфляции (1992 — 1995 гг.) такое сочетание еще наблюдалось, но затем сокращение темпов инфляции, являвшееся главной целью реформаторов, затормозило рост доходов, а нагрузка на бюджет осталась прежней. С другой стороны, объем производства и реальных доходов резко сократился, и для обеспечения традиционной величины государственных расходов потребовались дополнительные, т. е. заемные средства. Их рассчитывали получить на рынке государственных ценных бумаг, и первые два года это вполне удавалось. Но затем ситуация резко ухудшилась.

Еще один немаловажный дефект антиинфляционной политики в 1996 – 1998 гг. состоял в том, что в России впервые в мировой практике была применена дефляция (сжатие спроса) в условиях экономического спада путем невыплаты заработной платы, пенсий, пособий. Тем самым государство переложило свои финансовые трудности на плечи населения. За рубежом дефляционная политика обычно проводится только в условиях “перегрева” экономической конъюнктуры, и ее крайняя мера — блокирование роста заработной платы.

Дефляция в России способствовала обострению социально-экономических противоречий, которые в конечном итоге усугубили инфляционный процесс.

Наконец, после семи лет активных рыночных реформ, после достижения официально провозглашенной финансовой стабильности разразился финансовый крах, страна, по существу, объявила себя банкротом. В тот момент правительство заявило, что государство не в состоянии осуществлять текущие платежи по внешнему и внутреннему долгу, а российские банки не в состоянии погасить свои обязательства перед вкладчиками и внешними кредиторами. Одним из первых следствий краха, естественно, стал рост цен. Потребительские цены выросли только за сентябрь 1998г. на 38% , за октябрь на 5%. В общей сложности за 1998г. рост цен превысил 80%.

Основными причинами случившегося можно считать и несоответствие проводимой антиинфляционной политики, и нежелание реформаторов сопоставить реформы с социально-политической обстановкой и реальным экономическим состоянием в обществе. Осуществление реформ необходимо было проводить не столь прямолинейно и поспешно, как это делалось в течение 1992 — 1997 гг.

Объем доходов, аккумулируемых в бюджетной системе, снижаясь на протяжении нескольких лет, сделал к 1998 г. практически невозможным нормальное финансирование бюджетной сферы.

Таким образом, инфляционные последствия финансового кризиса весьма

ощутимы. Это проявляется особенно рельефно, если учесть, что последовательное снижение темпов инфляции и относительное (с учетом инфляции) укрепление рубля являлись наиболее заметными достижениями в результате семи лет реформ.

В феврале 2000 года инфляция на потребительском рынке России составила 1% против 2.3% в январе. В целом за 2000 год инфляция выросла на 20,2 % (в январе-феврале 1999 г. — на 12.9%).

С февраля 1999 года темпы роста цен производителей промышленной продукции опережали изменение потребительских цен. В январе удорожание промышленной продукции составило в целом 4.0%. Наибольший прирост цен отмечался в топливной промышленности – 9.6%, и в частности, в нефтедобыче – 16.2% (по итогам 1999 года цены в этой отрасли выросли в 2.5 раза).

В целом за период после кризиса августа 1998 г. и по январь 2000 г. рост цен в промышленности составил 117.8% против 138.4% роста потребительских цен.

Анализ экономической жизни страны нового тысячелетия показывает, что темп инфляции в России неуклонно, хотя и медленно, снижается (с 84,4% в 1998 г. до 18,6% в 2001 г., 15,1% в 2002 г., 12,0% в 2003 г. и 9% в 2006г.) Этому способствует улучшение макроэкономических показателей, хотя темп роста замедлялся, несмотря на благоприятную конъюнктуру мировых цен на нефть. Прогнозируется снижение уровня инфляции до 4,5-6% в 2009 г. Однако этот прогноз представляется слишком оптимистичным и может закрепить негативную российскую традицию систематического превышения целевых ориентиров инфляции. Так, в нынешнем 2007 году ожидалось, что уровень инфляции уменьшится до 8%, что теперь вызывает сомнения.

Данные показывают неравномерность изменения цен на различные виды товаров и услуг в России. Наиболее быстрыми темпами росли цены на продовольственные товары и платные услуги. За 2004 г. они возросли соответственно на 12,3 и 17,7%, в то время как цены на непродовольственные товары выросли на 7,4%. Все это обусловило инфляцию за 2004 г. в размере 11,7%. В 2005 г. ее темпы сохранились почти на том же уровне. Рост цен на продовольственные товары и услуги был 9,6 и 21,0%, на непродовольственные – 6,4%. Инфляция за год составила 10,9%.

Следует выделить факторы, главным образом определяющие инфляционные процессы в России. Это, прежде всего, большое значение импортных поставок для экономики России и высокий уровень затрат на производство отечественной продукции. Это чисто российские факторы, свойственные в основном отечественной экономике, т.к. в большинстве даже развивающихся стран уровень производства товаров народного потребления позволяет им обходиться без дорогостоящего импорта.

Помимо определяющей причины, формирующей инфляционные процессы в России, не менее важной причиной, порождающей и ускоряющей инфляцию, является неупорядоченность формирования доходов населения и оплаты труда. Это объясняется фактическим отсутствием в России рынка труда, большой разницей в условиях оплаты труда, социальных пособий, доходов и обусловлено слабым участием государства и профсоюзов в его регулировании. При формировании доходов населения особое значение для инфляционных процессов имеют тенденции ускоренного роста заработной платы и доходов населения по сравнению с индексами роста производства, высокий уровень дифференциации заработной платы и доходов, большое различие между их высоким и низким уровнем.

Постоянное опережение роста оплаты труда над его производительностью создает открытую инфляционную угрозу в будущем (инфляционный навес).

Недаром индекс цен производителей промышленных товаров намного выше ИПЦ. В декабре 2004 г. индекс цен производителей составил 128,5% к декабрю 2003 г., а в декабре 2005 г. – 113,4% к декабрю 2004 г.

В настоящее время проблема инфляции в России становится особенно актуальной в связи со сменой модели экономического развития (2007-2009 гг.) в сторону усиления факторов инновационного развития, значительного увеличения инновационной активности. В отличие от предыдущей модели развития, основанной на природных ресурсах, сделан акцент на развитие социальной сферы, технологическую модернизацию, повышение конкурентоспособности, улучшение инвестиционного климата, повышение энергетической безопасности и обновление региональной политики.

Одним из условий реализации этих важнейших задач является стабилизация рубля. Правительство РФ впервые утвердило комплекс антиинфляционных мер, которые выгодно отличаются от ранее применявшихся разрозненных методов воздействия на инфляционный процесс.

Для углубленного понимания природы современной инфляции полезно изучать все теоретические воззрения, но принимать во внимание возможность их влияния на экономическую политику. В России в 1990-х гг. с переходом к рыночной экономике монетаризм был возведен в ранг официальной догмы, и его влияние до сих пор ощущается в ориентации на денежные факторы инфляции.

Сегодня в России в условиях стабильного экономического роста высокая инфляция создает серьезные трудности для правительства, замедляя рост ВВП и делая непостижимой задачу его реального удвоения в течение 10 лет, для бизнеса, лишая его инвестиций и кредитных возможностей, для населения, не позволяя делать серьезные накопления и снижая уровень жизни.

На этот счет есть 2 основных точки зрения:

1. Инфляция имеет сугубо монетарные причины и бороться с ней следует путем сдерживания роста (стерилизации) денежной массы. Именно для этого и создан Стабилизационный Фонд.

2. Главная причина инфляции — рост издержек, прежде всего, тарифов естественных монополий, что требует ужесточения антимонопольной политики.

В нынешних условиях необходима разработка эффективного и сбалансированного антиинфляционного регулирования, использование накопленного инвестиционного потенциала в интересах значительного повышения конкурентоспособности российской экономики и благосостояния ее граждан. Для ослабления инфляции нужно задействовать весь арсенал борьбы с ней, накопленный в мировой теории и практике, и постоянно адаптировать его к российским условиям.

Практикум

В таблице приведены следующие данные об индексах потребительских цен по годам:

|

Год |

Индекс потребительских цен |

|

1 |

100 |

|

2 |

110 |

|

3 |

112 |

|

4 |

114 |

1. Рассчитайте уровень инфляции для каждого года.

2. Определите количество лет, необходимое для удвоения уровня цен, исходя из «правила 70».

3. Можно ли по приведенным в таблице данным рассчитать дефлятор ВВП?

Выполнение:

1. Уровень инфляции = (ИПЦ в отчетном периоде — ИПЦ в базовом периоде) / ИПЦ в базовом периоде * 100%.

1 год: уровень инфляции = 0% (т.к. ИПЦ составляет 100).

2 год: уровень инфляции = (110-100) / 100 * 100% = 10%

3 год: уровень инфляции = (112-110) / 110 * 100% = 1,8%

4 год: уровень инфляции = (114-112) / 112 * 100% = 1,8%

2. Количество лет для удвоения уровня цен: 70 / уровень инфляции за год.

1 год: не рассматривается.

2 год: 70 / 10% = 7 лет.

3, 4 год: 70 / 1,8% = 39 лет.

3. Уровень инфляции = (текущее значение дефлятора – базовое значение дефлятора) / базовое значение дефлятора * 100%.

Дефлятор = номинальный ВВП (текущий) / реальный ВВП (базовый).

1 год: относительное изменение дефлятора = 0; дефлятор ВВП = 1.

2 год: относительное изменение дефлятора = 0,1; дефлятор ВВП = 1,1.

3 год: относительное изменение дефлятора = 0,02; дефлятор ВВП = 1,12.

4 год: относительное изменение дефлятора = 0,02; дефлятор ВВП = 1,14.

Заключение

Рассмотрение приоритетных аспектов заданной темы позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время инфляция — один из самых болезненных и опасных процессов, негативно воздействующих на экономическую систему. Инфляция означает не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных преобразований, восстановлению нарушенных пропорций.

По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция различна, хотя и представляется одним термином. Инфляционные процессы не могут рассматриваться как прямой результат только определенной политики, расширения денежной эмиссии или дефицитного регулирования производства, ибо рост цен оказывается неизбежным результатом глубинных процессов в экономике, объективным следствием увеличения диспропорций между спросом и предложением, производством предметов потребления и средств производства, накоплением и потреблением и т.д. В итоге процесс инфляции в различных его проявлениях носит не случайный, а устойчивый характер.

В России управление инфляцией представляет собой важнейшую проблему денежно-кредитной и в целом экономической политики. Необходимо учитывать при этом ее многосложный, многофакторный характер. При всей значимости сокращения государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии требуется проведение широкого комплекса антиинфляционных мероприятий, затрагивающих весь спектр имеющихся проблем. Среди них стабилизация и стимулирование производства, совершенствование налоговой системы, создание рыночной инфраструктуры, повышение ответственности предприятий за результаты хозяйственной деятельности, проведение определенных мер по регулированию цен и доходов. Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь.

Литература, Учебники, монографии, сборники научных трудов

1. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: Учебник – М.: Проспект, 2007.

2. Ивашковский С.Н. Макроэкономика: Учебник – М.: Дело, 2000.

3. Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник – М.: Проспект, 2005.

4. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н Думной. – М.: КНОРУС, 2004.

5. Макроэкономика: Учебное пособие / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

6. Макроэкономика: Учебник / Под ред. А.В. Сидоровича. – М.: ДИС, 1997.

7. Макроэкономика: Учебник / Под ред. К.А. Хубиева. – М.: ТЕИС, 2004.

8. Экономическая теория: Учебник / Под ред. А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. – М.: Экзамен, 2005.

9. Экономическая теория: Учебное издание / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: Финстатинформ, 1997.

10. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002.

11. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. – М.: Проспект, 2006.

Статьи из журналов и газет

12. Гамза В.А. Инфляция в России: аналитические материалы // Деньги и кредит. 2006. № 9.

13. Красавина Л.Н. Снижение темпа инфляции в стратегии инновационного развития России // Деньги и кредит. 2006. № 9.

14. Пашковский В.С. Особенности инфляционных процессов в России // Деньги и кредит. 2006. № 10.

Статистические сборники

15. Российский статистический ежегодник: Стат. сб. / Госкомстат России. –

М.: Финансы и статистика, 2006.