ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ,, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИИ, САНИТАРНОЙ, И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К УСТРОЙСТВУ, И СОДЕРЖАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ

§ 1. Устройство предприятий и содержание территории и помещений

Требования охраны труда и экологической безопасности, предусматривающие создание оптимальных условий для осуществления технологических процессов и обеспечения благоприятных условий труда, учитываются как на стадии проектирования предприятий, так и при их строительстве и реконструкции. При этом должны учитываться необходимые требования экологии в зависимости от степени вредности производства и условий окружающей среды.

Экологическая карта, разработанная Академией наук, и опубликованная в 1992 г., представляет собой довольно мрачную картину.

В 1992 г. Госстандартом России введена система (ГОСТР) обязательной сертификации товаров, работ и услуг, на которые Законом РФ «О защите прав потребителей» установлены требования по обеспечению безопасности жизни, здоровья населения и охраны окружающей природной среды.

Экологическая сертификация должна распространяться не только на продукцию, но и на технологические процессы, оборудование и т.д., которые могут оказывать отрицательное воздействие на биосферу.

Минприроды РФ и Госстандарт в 1993 г. ввели систему экологической сертификации на технологические процессы, отходы производства, экологические услуги и объекты окружающей природной среды.

Законодательством запрещен ввод в действие объектов, по которым не выполнены требования по охране труда и не закопчены работы, связанные с обеспечением техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Санитарные правила и нормы «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» СанПиН 2.2.1/2. 1.1.567-96, принятые 31.10.96 г. Постановлением Госкомсанэпиднадзора России № 41 устанавливаются гигиенические требования к минимальному размеру санитарно-защитных зон в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Так, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, концентрации объектов на ограниченной территории, характера и количества выделяемых в окружающую среду токсичных и пахучих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на окружающую среду и здоровье человека для предприятий 1-го класса минимальная санитарно-защитная зона должна быть не менее 2000 м, для предприятий второго класса — 1000 м, третьего — 500 м, четвертого -300 и для питого — 100 метров. Кроме того, они включают требования к организации и благоустройству санитарно-защитных зон, основания к пересмотру этих размеров.

Инвестиции как фактор устойчивого развития предприятия в современных условиях

... конкретного предприятия, так как это задача самого предприятия. Инвестиционная деятельность любого предприятия будет индивидуальна и уникальна, так как зависит от огромного множества факторов, начиная от самых незначительных, и заканчивая условиями экономической среды в ...

Эти правила и нормы распространяются на проектирование и эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения, транспорта, связи, сельского хозяйства, тепловых электростанций, электрических станций с возобновляемыми источниками энергии, опытно-экспериментальных производств и установок, малых предприятий, а также на действующие производства.

Обязательным условием современного промышленного проектирования является внедрение передовых ресурсосберегающих, безотходных и малоотходных технологических решений, позволяющих максимально сократить или избежать поступления вредных химических или биологических компонентов выбросов и атмосферу, почву и водоемы, предотвратить или снизить воздействие физических факторов до гигиенических нормативов и ниже.

Предприятия торговли и общественного питания размещают с учетом генеральных планом развития городов и населенных пунктов, схем районных планировок и с учетом движения основных потоков населения.

При проектировании предприятий руководствуются строительными нормами и правилами СНиП 11.77-80 «Магазины. Нормы проектирования» и СНиП II-Л-8-71 «Предприятия общественного питания». Указанные нормы проектирования определяют площадь земельного участка под строительство, а также размеры зоны отдыха, хозяйственного двора, подъездных путей.

Территория предприятия должна содержаться и чистоте, а в теплое время года должна поливаться водой; примыкающая к производственной части здания — должна иметь огражденную хозяйственную зону с подъездными путями не с магистральной улицы или площади, а с улицы, расположенной со стороны внутриквартального проезда. В хозяйственной зоне оборудуют разгрузочные площадки, навесы для тары и мусоросборников. Мусоросборники должны быть водонепроницаемыми с плотно закрывающимися крышками, их нужно очищать при заполнении не более 2/3 объема, ежедневно хлорировать.

Зона посетителей отделяется от хозяйственной зоны древесно-кустарниковыми насаждениями.

Хмельный участок для строительства, источник водоснабжения, системы канализации и спуска вод предварительно согласовываются с местными органами санитарного надзора. Участок отводится на сухом, незатопляемом месте с относительно ровной поверхностью, с прямым солнечным освещением и естественным проветриванием. Почва участка не должна быть загрязнена органическими отбросами. Уровень грунтовых под должен быть ниже основного фундамента здания.

Предприятия торговли, общественного питания и пищевых производств размещаются в зданиях торговых центров, и отдельно стоящих и пристроенных зданиях, первых этажах жилых зданий, в торговых павильонах и палатках (малый бизнес).

При строительстве отдельно стоящих торговых зданий (универсамов) торговой площадью до 1500 м2 торговые залы, кладовые и помещения для подготовки товаров к продаже размещают на одном этаже для более удобной планировки и компоновки различных помещений, рационального направления потоков покупателей, возможной механизации трудовых процессов.

Проект систем вентиляции и отопления здания общественно-торгового ...

... факторов воздействия при производстве строительно-монтажных работ и последующей эксплуатации систем отопления и вентиляции общественно-торгового центра 4.2 Производственная санитария 4.2.1 Расчет искусственного освещения в помещении индивидуального теплового пункта 4.2.2 Мероприятия по защите от ...

Планировка производственных и торговых помещений должна обеспечивать правильную организацию технологических процессов, наибольшую экономичность и удобство эксплуатации. Особое внимание уделяется устройству входом, лестниц, площадок, коридоров, проходов и дверей. Пути эвакуации должны быть свободными, без выбоин и порогов у дверей в расчете на свободное и безопасное перемещение транспортных средств и аварийное освещение. Ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале должна быть не менее 2,5 м; ширина коридоров в помещениях для хранения и подготовки товаров к продаже не менее 1,8 м, а административных, бытовых, подсобных и технических помещений — не менее 1,2 м.

Ширина дверей в складских и производственных помещениях принимается в пределах от 0,9 до 1,8 м в зависимости от их площади и назначения, коридоров — от 1,2 до 1,8 м в зависимости от количества мест в торговом зале.

Планировка производственных цехов предприятий общественного питания должна обеспечивать благоприятный микроклимат в помещениях со значительными теплоизбытками, доступ естественного света в производственные цеха и некоторые другие помещения.

Полы производственных помещений должны удовлетворять определенным требованиям: они не должны становиться скользкими при попадании на них жидкости и жира, но в то же время легко мыться; с этой целью они покрываются керамической плиткой с пирамидальными выступами на лицевой стороне. Такие полы не очень теплоемки — коэффициент их теплоусвоения не более 20 кДж/(м3•час•°С).

Водоснабжение осуществляется путем присоединения к местной водопроводной сети, а при отсутствии ее посредством устройства артезианских скважин. Качество воды должно отвечать требованиям действующего ГОСТа «Вода питьевая». Устройство внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения должно отвечать требованиям нормативных документов.

Горячая и холодная вода должны быть подведены ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей, а также к технологическому оборудованию, где это необходимо.

Предприятие общественного питания должно быть оборудовано двумя системами канализационных труб; для производственных сточных вод и для фекальных вод (из туалета, душа).

Сбор производственных и бытовых сточных вод должен осуществляться раздельными системами канализации с самостоятельными выпусками в центральную сеть.

Во всех цехах, моечных, дефростерных, загрузочной устанавливаются трапы с уклоном пола к ним (из расчета 1 трап на 100 м2, но не менее одного на помещение).

В тамбуре туалета для персонала следует предусмотреть отдельный трап на уровне 0,5 м от пола для забора воды, предназначенной для мытья полов. Унитазы и раковины для мытья рук персонала рекомендуется оборудовать педальными пусками и сливами.

Порядок обезвреживания и спуск бытовых и производственных вод осуществляется по согласованию с местными учреждениями, санитарно-эпидемиологическими службами и в строгом соответствии с действующими правилами.

Для отвода воды в канализацию в полах устраивают трапы и лотки, которые прикрывают решетками заподлицо с полом.

Для естественного вентилирования производственных помещений и торговых залов предусматриваются фрамуги и форточки.

Планирование и финансирование мероприятий по производственной безопасности

... современном промышленном производстве; Определить необходимость планирования мероприятий по производственной безопасности, а так же выявить источники его финансирования; Выявить перечень необходимых мероприятий по улучшению условий охраны труда на промышленном производстве и снижения уровня профессиональных рисков; Объектом ...

Для приема пищи персоналом предприятия в соответствии с нормами проектирования предусматривается специальное помещение.

Душевые и туалеты оборудуют на предприятиях общественного питания, торговли продовольственными товарами (торговав площадь 100 м2 и более) и непродовольственными товарами (торговая площадь 650 м2 и более).

Душевые располагают в помещениях, смежных с гардеробными.

Гардеробные для спецодежды изолируют от гардеробных для уличной и домашней одежды., Планировка помещений магазинов должна учитывать следующее:

* торговые залы должны быть технологически связаны с помещениями для подготовки товаров к продаже и расположены так, чтобы при необходимости их можно было изолировать;

* проход в административные, бытовые и технические помещения на должен быть через торговые залы и помещения для хранения и подготовки товаров к продаже;

* помещения для хранения товаров не должны быть проходными;

- помещения для приемки товаров — вблизи от помещений для их хранения.

Для покупателей и обслуживающего персонала входы и выходы и лестницы предусматриваются отдельные. Служебные входы и лестницы, как правило, располагаются так, чтобы при необходимости их можно было использовать для быстрой эвакуации покупателей из торговых залов.

В магазинах с торговыми залами площадью 4500 м2 и более допускается устройство эскалаторов.

Стены и перекрытия над помещениями магазинов, размещенных в первых этажах жилых домов и других зданий, должны обладать звукоизолирующей способностью в соответствии с нормами проектирования ограждающих конструкций этих зданий.

Стены производственных и складских помещений облицовываются влагостойкими материалами или кафельной плиткой на высоту 1,8 м.

Помещения и вентиляционные короба в продовольственных магазинах и предприятиях общественного питания защищаются от проникновения грызунов. Для этого низ деревянных перегородок обшивают стальным листом, устанавливают стальные сетки.

§ 2. Организация технологических процессов и рабочих мест

Технологические процессы организуются и проводятся в строгом соответствии с ГОСТом 12.3.002-75 «Процессы производственные. Общие требования безопасности», Санитарными правилами для предприятий торговли и общественного питания и Правилами техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях торговли и общественного питания.

Работники предприятия допускаются к эксплуатации оборудования только после получения ими инструктажа по технике безопасности и обучения по программе техминимума.

Все технологические процессы, связанные с доставкой сырья, полуфабрикатов, готовых изделий, товаров и других грузов, должны осуществляться способами, максимально устраняющими ручные операции, исключающими опасность травмирования и физического перенапряжения работающих.

Рабочее место должно быть удобным для работающего. Его размещают по ходу технологического процесса так, чтобы не создавалось встречных, перекрещивающихся и возвратных движений обрабатываемого сырья и обеспечивают площадью, достаточной для установки вспомогательного оборудования и инвентаря, и естественным освещением. На рабочем месте под ногами рабочего оборудуют исправный решетчатый настил высотой 50-60 мм от пола, оптимальное расстояние между планками — 25-30 мм.

Безопасность и охрана труда на предприятии

... аспекты охраны труда; вскрыть проблемы охраны труда на предприятии; сформулировать предложения по совершенствованию организации охраны труда на предприятии. Дипломная работа состоит ... На основе такого анализа определяются опасные участки производства, возможные аварийные ситуации и разрабатываются мероприятия по их устранению или ограничение последствий. Объектом исследования дипломной работы ...

Производственные столы для обработки пищевых продуктов и приготовления кулинарных изделий должны иметь крышки или покрытие из антикоррозийных материалов. У столов для разделки теста и овощей допускаются деревянные крышки с гладко выструганной поверхностью. Рабочие поверхности столов должны быть ровными, без выбоин, трещин, с закругленными углами, плотно прилегающими к основе стола, с тщательной пропайкой швов.

Производственные столы для обработки рыбы должны иметь желоб и бортик. При разделке рыбы рекомендуется использовать разделочные ножи, головорубы, скребки. При работе с ножом держать его лезвием от себя.

Вручную рыбу моют травяными щетками, мочалками, скребками в специальных раковинах, предохраняющих руки от рабочих травм, вынимают рыбу из ванн проволочными черпаками.

Поварские ножи, скребки для зачистки рыбы должны иметь гладкие, без заусенец, удобные и прочно насаженные деревянные рукоятки. На рукоятках ножей и мусатов должны быть предохранительные выступы.

Режущие части ножей необходимо регулярно и своевременно затачивать. Нельзя допускать резких движений ножом. Править нож о мусат следует в стороне от рабочих, занятых на других операциях.

На разделочных досках, на колодах для рубки мяса не допускается наличие трещин и заусенец. Мясо при ручной обработке можно обваливать только размороженным.

Мойку и чистку посуды от остатков пищи, а также уборку полок, стеллажей производят с помощью щеток, скребков, ершей, деревянных лопаток. Нельзя закладывать в ванны для мойки вручную столовую посуду с трещиной.

Для вскрытия и распаковки тары необходимо использовать соответствующие исправные инструменты — гвоздодеры, клещи и др. (рис. 2).

Консервные банки открывают специальными приспособлениями и ключами.

Переносить режущие и другие инструменты следует в чехлах, ножнах, а хранить в пеналах.

Вопрос 1.

Инструктаж сотрудников. Виды инструктажа.

Вводный инструктаж, Первичный инструктаж, Повторный инструктаж, Внеплановый инструктаж, Целевой инструктаж

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой осуществляется непосредственным руководителем работ (мастером, начальником бюро, лаборатории и т. д.).

Инструктаж на рабочем месте должен завершаться проверкой знаний инструктируемого посредством устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также фактической проверкой приобретенных навыков безопасных приемов работы. Оценку знаний работников осуществляет тот же руководитель, который проводил соответствующий инструктаж.

Лица, показавшие неудовлетворительные знания при проведении проверки, к самостоятельной работе или практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

Инструктаж сотрудников. Порядок проведения.

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ;

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

- организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации.

Государственным инспекторам труда при исполнении ими своих служебных обязанностей предоставляется право отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда. Таким образом, на администрацию юридического лица возлагается обязанность проведения различного рода инструктажа, обучения безопасным методам и приемам труда непосредственно на рабочем месте работника в течение нескольких смен. Работников, совмещающих профессии, следует обучать и инструктировать по указанным выше вопросам в полном объеме по их основной и совмещаемой работе (специальности).

Вклад российских ученых в развитие экономической мысли

... впадать и в другую крайность. Развитие социально-экономической мысли не есть прямое и непосредственное отражение уровня развития производства. Труды и разработки известных российских ученых, как ... в Германии (немецкая историческая школа), в России возникла своеобразное направление экономической мысли, оставившая след в истории мировой науки. При освещении истории российской экономической науки ...

Обучение работников и их инструктаж должны носить непрерывный и многоуровневый характер. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку знаний персонала в целом по предприятию, организации, учреждению возлагается на его руководителя, а в отдельных подразделениях юридического лица (цех, отдел, участок и т. п.) — на руководителя данного подразделения.

Своевременность и полноту обучения персонала по охране труда контролирует отдел (бюро, инженер) по охране труда или иное должностное лицо, на которое указанные обязанности возложены приказом руководителя юридического лица. В соответствии с рекомендациями Минтруда РФ по организации службы охраны труда, данные правила распространяются на все предприятия, организации, учреждения независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

По характеру и времени проведения инструктаж работников подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Инструктаж сотрудников.

Проведение соответствующего вида инструктажа, проверки знаний и правил охраны труда и получения работником допуска к самостоятельной работе, руководитель, проводивший инструктаж, отмечает в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке работника дату проведения инструктажа, фиксирует оценку знаний с обязательной подписью инструктируемого работника и инструктирующего. При регистрации проведения внепланового инструктажа необходимо также указать причину его проведения. Проведение целевого инструктажа с работниками, которым предстоит проведение работ по наряду-допуску, разрешению и т. п., подлежит фиксации непосредственно в наряде-допуске или в ином документе, служащем разрешением на производство данных работ.

Вопрос 2., Несчастные случаи на производстве и профзаболевания. Расследование и учет

Производственный процесс почти в каждой организации сопряжен с определенным риском, и при исполнении работниками своих трудовых обязанностей возможны ситуации, которые квалифицируются трудовым законодательством как несчастный случай на производстве.

Организация производства и труда на швейном предприятии

... запуском предметов труда, Многоассортиментные потоки с циклическим запуском предметов труда, Последовательно-циклический запуск предметов По признаку величины транспортной величины предметов труда в швейном производстве имеются ... 8) сложность конструкции изделий; 9) ассортимент вырабатываемой продукции; 10) форма организации работы на операциях; 11) Размер (величина) задания на выпуск продукции; 12) ...

Несчастные случаи на производстве являются страховыми случаями, которые влекут возникновение обязательства страховщика — Фонда социального страхования Российской Федерации — осуществлять обеспечение по страхованию, если они произошли с работниками, на производстве.

В ст.3 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях» от 24.07.1998 г.№125-ФЗ дано понятие несчастного случая на производстве:

несчастный случай на производстве — событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Вышеуказанный закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и определяет порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работника при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту).

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и предусматривает:

- обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных настоящим Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Застрахованными лицами являются сотрудники организации.

Страхователями являются организации в отношении своих работников

Страховщик – это Фонд социального страхования Российской Федерации.

Обеспечение по страхованию осуществляется:

1) в виде выплаты пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 100 процентов среднего заработка, исчисленного в соответствии с законодательством Российской Федерации о пособиях по временной нетрудоспособности;

2) в виде страховых выплат:

- единовременной страховой выплаты застрахованному либо лицам, имеющим право на получение такой выплаты в случае его смерти.

Федеральным Законом РФ от 08.02.2003 г. № 25-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2003 г.» в 2003 году размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, предусмотренный статьей 11 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности застрахованного исходя из суммы 27 тыс. рублей. Федеральным законом от 08.12.03 № 166-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской федерации на 2004 год» размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний установлен в размере 30 тыс. руб.

В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере 30 тыс. рублей;

- ежемесячных страховых выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти, в размере ежемесячной страховой выплаты, определяемой как доля среднего месячного заработка застрахованного, исчисленная в соответствии со степенью утраты им профессиональной трудоспособности;

— Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 202-ФЗ «О бюджете фонда социального страхования Российской Федерации на 2005 год» размер единовременной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, определяется в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности застрахованного исходя из суммы 43,2 тыс. рублей.

В случае смерти застрахованного единовременная страховая выплата устанавливается в размере 43,2 тыс. рублей.

3) в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий страхового случая, на следующее:

- лечение застрахованного, осуществляемое на территории Российской Федерации непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве до восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

- приобретение лекарств, изделий медицинского назначения и индивидуального ухода;

- посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в том числе осуществляемый членами его семьи;

- проезд застрахованного, а в необходимых случаях и проезд сопровождающего его лица для получения отдельных видов медицинской и социальной реабилитации (лечения непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, медицинской реабилитации в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, получения специального транспортного средства, заказа, примерки, получения, ремонта, замены протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, технических средств реабилитации) и при направлении его страховщиком в учреждение медико-социальной экспертизы и в учреждение, осуществляющее экспертизу связи заболевания с профессией;

- медицинскую реабилитацию в организациях, оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, проживания и питания застрахованного, а в необходимых случаях оплату проезда, проживания и питания сопровождающего его лица, оплату отпуска застрахованного (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно;

- изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий и ортезов;

- обеспечение техническими средствами реабилитации и их ремонт;

- обеспечение транспортными средствами, их ремонт, оплату горюче-смазочных материалов для них;

- профессиональное обучение (переобучение).

Условия, размеры и порядок оплаты дополнительных расходов определяются постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2001 г. № 332.

В соответствии с п.8 ст.15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» при задержке страховых выплат в установленные сроки субъект страхования, который должен производить такие выплаты, обязан выплатить застрахованному и лицам, имеющим право на получение страховых выплат, пени в размере 0,5 процента от невыплаченной суммы страховых выплат за каждый день просрочки.

К лицам, в отношении несчастных случаев с которыми проводится расследование и учет на производстве, относятся:

- работники, выполняющие работу по трудовому договору;

— студенты образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования, учащиеся образовательных учреждений среднего, начального профессионального образования и образовательных учреждений основного общего образования, проходящие производственную практику на предприятии.

Законодательство выделяет несчастные случаи на производстве и несчастные случаи, которые с производством не связаны, но произошли в рабочее время на предприятии.

Несчастные случаи на производстве

К несчастным случаям на производстве относятся:

- травма, в том числе нанесенная другим лицом;

- острое отравление;

- ожог;

- обморожение;

- утопление;

- поражение электрическим током, молнией, излучением;

- телесные повреждения, нанесенные животными;

- повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Эти случаи влекут за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть работника.

Для квалификации вышеназванных событий как несчастных случаев на производстве они должны произойти:

- в течение рабочего времени на территории организации либо в ином месте работы (в том числе во время установленных перерывов);

- в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и одежды перед началом и после окончания работы;

- при выполнении работ в сверхурочное время, выходные и нерабочие праздничные дни;

- при следовании к месту работы или с работы на транспорте, предоставленном работодателем, либо на личном транспорте в случае использования указанного транспорта в производственных целях по распоряжению работодателя либо по соглашению сторон трудового договора;

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в ликвидации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера;

- при осуществлении действий, не входящих в трудовые обязанности работника, но совершаемых в интересах работодателя или направленных на предотвращение аварии или несчастного случая.

В том случае, если на предприятии с работником произошел несчастный случай, работодатель обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в учреждение здравоохранения;

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, сделать фотографии и выполнить другие необходимые действия);

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве и его учет;

- немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве родственников пострадавшего, а также направить сообщение в соответствующие органы и организации при нижеперечисленных ситуациях.

Если на производстве произошел групповой несчастный случай, т.е. пострадали два и более работника, тяжелый несчастный случай, а также несчастный случай со смертельным исходом, работодатель в течение суток обязан сообщить:

- в государственную инспекцию труда, полномочную контролировать предприятие;

- в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;

- в федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принадлежности;

- в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

- в территориальные объединения организаций профсоюзов (при наличии на предприятии профессионального союза);

- страховщику по вопросам обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве (Фонд социального страхования Российской Федерации);

- в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области государственного надзора, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу.

- в орган санитарно-эпидемиологического надзора в случаях острого отравления.

При несчастном случае на производстве работодатель обязан незамедлительно создать комиссию в составе не менее трех человек.

В состав комиссии включаются специалисты по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители профсоюзного органа (при наличии профсоюза на предприятии), уполномоченный представитель работника.

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя.

Лицо, непосредственно отвечающее за безопасность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается.

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с ним.

Если произошел групповой тяжелый или несчастный случай со смертельным исходом, в состав комиссии также включаются государственный инспектор по охране труда, представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы) или органа местного самоуправления (по согласованию), представитель территориального объединения организаций профессиональных союзов (при наличии профсоюза на предприятии).

Работодатель образует комиссию и утверждает ее состав, возглавлять комиссию в данном случае будет государственный инспектор по охране труда.

В случае острого отравления в состав комиссии включается также представитель органа санитарно — эпидемиологической службы.

При групповом несчастном случае на производстве с числом погибших пять человек и более в состав комиссии включаются также представители федеральной инспекции труда, федерального органа исполнительной власти по ведомственной принадлежности и представители общероссийского объединения профессиональных союзов.

Председателем комиссии является главный государственный инспектор по охране труда федеральной инспекции труда.

При крупных авариях с числом погибших 15 человек и более расследование проводится комиссией, состав которой утверждается Правительством Российской Федерации.

Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими там под его руководством и контролем (под руководством и контролем его представителей), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем).

В состав комиссии включается полномочный представитель организации или работодателя — физического лица. Неприбытие или несвоевременное их прибытие не является основанием для изменения сроков расследования.

Несчастные случаи, происшедшие на территории организации с работниками сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей или задания направившего их работодателя (его представителя), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем).

При необходимости в состав комиссии могут включаться представители организации, за которой закреплена данная территория на правах владения или аренды.

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, выполнявшими работу по заданию работодателя (его представителя) на выделенном в установленном порядке участке сторонней организации, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой работодателем (его представителем), производящим работу, с обязательным участием представителя организации, на территории которой осуществлялась эта работа.

При эксплуатации опасных производственных объектов, поднадзорных Федеральному горному и промышленному надзору России, в том числе в результате аварий на указанных объектах, расследование проводится комиссиями, состав которых формируется и утверждается руководителем соответствующего территориального органа Федерального горного и промышленного надзора России, возглавляемыми должностными лицами этого органа.

Сроки расследования несчастных случаев на производстве зависят от степени сложности несчастного случая.

Так, расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, который не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в течение трех дней.

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней.

Несчастный случай на производстве, о котором не было своевременно сообщено работодателю или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, расследуется комиссией по заявлению пострадавшего или его доверенного лица в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления.

При расследовании несчастного случая на производстве в организации по требованию комиссии работодатель за счет собственных средств обеспечивает:

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов — экспертов;

- фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для проведения расследования.

В целях расследования группового несчастного случая, а также несчастного случая со смертельным исходом работодатель подготавливает следующие документы:

- приказ (распоряжение) работодателя о создании комиссии по расследованию несчастного случая;

- планы, эскизы, схемы, а при необходимости — фото- и видеоматериалы с места происшествия;

- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и вредных производственных факторов;

- выписки из журналов регистрации проведения инструктажа по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавших по охране труда;

- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;

- экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и экспериментов;

- медицинское заключение о характере и степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, или о причине его смерти, о нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

- выписки из ранее выданных на данном производстве (объекте) предписаний государственных инспекторов по охране труда об устранении выявленных нарушений нормативных требований по охране труда;

- другие документы по усмотрению комиссии.

На основании собранных документов и материалов комиссия:

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая;

- определяет, был ли пострадавший в момент несчастного случая связан с производственной деятельностью работодателя и объяснялось ли его пребывание на месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей;

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с производством;

- определяет лиц, допустивших нарушения требований безопасности и охраны труда, законов и иных нормативных правовых актов, и определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев на производстве.

Если при расследовании несчастного случая комиссией установлено, что грубая неосторожность работника содействовала возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения профсоюзного органа (при его наличии на предприятии) или иного уполномоченного работником представительного органа предприятия комиссия определяет степень вины работника в процентах, что может повлиять на размер страховых выплат.

После проведенного расследования несчастного случая на производстве, который вызвал необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю работником трудоспособности на срок не менее 1 дня либо повлек смерть, комиссией оформляется акт о несчастном случае на производстве.

Такой акт составляется в двух экземплярах.

Если расследовался групповой несчастный случай, акт составляется на каждого пострадавшего работника отдельно.

В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно изложены его обстоятельства и причины, а также указаны лица, допустившие нарушения требований безопасности и охраны труда.

Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.

Один экземпляр акта выдается пострадавшему работнику (в случае его смерти – родственникам), а второй экземпляр вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет на предприятии.

Несчастные случаи на производстве и профзаболевания., Оформление актов., Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»

В соответствии со статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, (ч. I,) ст. 3) и постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 г. N 653 «О формах документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и особенностях расследования несчастных случаев на производстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 36, ст. 3497) Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить:

- формы документов (формы 1-9), необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, согласно приложению N 1;

- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях согласно приложению N 2.

2. Ввести в действие настоящее постановление с 1 января 2003 года.

|

Министр труда |

|

|

и социального развития |

|

|

Российской Федерации |

А.П.Починок |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 декабря 2002 г.

Регистрационный N 3999

Вопрос 3.

Нормы выдачи спецодежды

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ ВЫДАЧИ РАБОТНИКАМ СМЫВАЮЩИХ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИХ СРЕДСТВ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИХ ВЫДАЧИ (Утверждены Постановлением Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. N 45)

Постановление Минтруда РФ от 4 июля 2003 г. N 45

«Об утверждении норм бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи»

Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

нормыбесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи согласно приложению.

постановление НКТ СССР от 20 сентября 1923 г. N 80;

- пункт 1 постановления НКТ СССР от 2 марта 1928 г. N 149 в части обеспечения работников мылом;

- постановление Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 1 августа 1989 г. N 261а/15-90а;

- разъяснение НКТ СССР от 22 июля 1924 г. N 328/433.

- полушубок — на 4 года;

- шапка-ушанка — на 3 года;

- меховые рукавицы — на 2 года.

- захват национальных богатств;

- стремление отдельных государств и коалиций к разрешению конфликтов силовыми методами;

- действия других государств по дестабилизации внутриполитической обстановки;

- расширение военных союзов и нарушение военных договоров;

- распространение оружия массового поражения, появление нового оружия;

- нарастание национальных сепаратистских тенденций;

- нестабильность военно-политической обстановки;

- расширение масштабов терроризма.

- сверхвысокочастотное и инфразвуковое оружие;

- средства радиоэлектронной и информационной войны;

- высокоточное оружие нового поколения;

- метеорологическое, геофизическое и биологическое оружие нового поколения (включая психотропные средства);

- химическое и психотропное оружие нового поколения;

- оружие электромагнитного импульса.

- сочетание военных операций, проводимых в соответствии с правилами военной науки с партизанскими и террористическими действиями;

- скоротечность военных действий;

- избирательность поражения объектов;

- повышенная роль дальних дистанционных боев с применением высокоточных радиоуправляемых средств;

- нанесение точечных ударов по ключевым объектам;

- сочетание мощного огневого поражения, политико-дипломатического, информационно-психологического и экономического воздействия.

- явлений космического происхождения (например, космическое излучение большой интенсивности, падение гигантского метеорита ).

- аварии на АЭС с разрушением производственных сооружений и радиоактивным заражением территории (ярким примером является авария на Чернобыльской АЭС );

- аварии на ядерных установках инженерно-исследовательских центров с радиоактивным загрязнением территории;

- аварии в научно-исследовательских учреждениях (на производственных предприятиях) осуществляющих разработку, изготовление, переработку, хранение и транспортировку бактериальных средств и препаратов или иных биологических веществ с выбросом в ОС;

- авиационные катастрофы, повлекшие за собой значительное количество человеческих жертв и требующие проведения поисково-спасательных работ;

- столкновение или сход с рельсов железнодорожных составов (поездов в метрополитенах), повлекшие за собой групповое поражение людей, значительное разрушение железнодорожных путей или разрушение сооружений в населенных пунктах.

- аварии на водных коммуникациях, вызвавшие значительное число человеческих жертв, загрязнение ядовитыми веществами акваторий портов, прибрежных территорий, внутренних водоемов;

- аварии на трубопроводах, вызвавшие массовый выброс транспортируемых веществ и загрязнение ОС в непосредственной близости от населенных пунктов;

- аварии на очистных сооружениях;

- гидродинамические аварии;

- прорыв плотин, дамб;

- пожары, возникающие в результате взрывов на пожароопасных объектах.

- локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих зданий;

- розыск и вскрытие заваленных защитных сооружений, розыск и извлечение из завалов пострадавших;

- неотложные аварийно-восстановительные работы на промышленных объектах.

- отчуждения с загрязненностью по гамме-излучению свыше 20 мр/ч, по цезию – свыше 40 ки/км 2 ;

- отселения — с загрязнением по ¡ — излучению 5-20 мр/ч, по цезию – 15-40 ки/км 2 ;

- жесткого контроля — с загрязнением по ¡ = 3-5 мр/ч,по цезию – до 15 ки/км 2 .

- I) размеров зон опасного и чрезвычайно опасного заражения (по таблицам в зависимости от типа реактора) и нанесение их на карту местности;

- а) привлечь силы и средства ГО района и города;

- в) развернуть пункты первой медицинской помощи и специальной обработки;

- г) соблюдать меры безопасности при проведении работ по обеззараживанию зданий и сооружений объекта.

- нарушение мер безопасности и технологического режима;

- неисправность электрооборудования;

- ошибки при ремонте оборудования;

- самовозгорание промасленной ветоши, других веществ;

- несоблюдение графиков обслуживания, износ, коррозия;

- искры при выполнении сварочных работ;

- прочие (неисправность сетей, обогрев открытым огнем).

- правильный выбор электрооборудования и способов его монтажа с учетом пожароопасности окружающей среды, систематический контроль исправности защитных аппаратов и устройств на электрооборудовании, постоянный надзор за эксплуатацией электроустановок и электросетей силами электротехнического персонала;

- предупреждение перегрева подшипников, трущихся деталей и механизмов путем своевременной и качественной смазки, контроля за температурой и т. д.;

- оборудование эффективной вентиляции, исключающей возможность образования в помещении взрывоопасной смеси, и обеспечение нормальной работы вентиляции в окрасочных и сушильных камерах и других аппаратах;

- создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность при работе с нагретыми до высокой температуры изделиями и расплавленным металлом, при сварочных и других огневых работах;

- изолирование огнедействующих производственных установок и отопительных приборов от сгораемых конструкций и материалов, а также соблюдение режима их эксплуатации;

- обеспечение надежной герметизации производственного оборудования и турбопроводов с огнеопасными продуктами и немедленное устранение неисправностей при выявлении утечек продуктов в окружающую среду;

- запрещение хранения, транспортирования и содержания на рабочих местах огнеопасных жидкостей и растворов в открытых емкостях (в ведрах, открытых баках и т. п.);

- изоляция самовозгорающихся веществ от других веществ и материалов, выполнение правил безопасного их хранения и систематическое контролирование состояния этих веществ;

- предупреждение появления искровых разрядов статического электричества при обработке материалов или использовании жидкостей, склонных к электризации;

- своевременное удаление промасленных обтирочных материалов и огнеопасных производственных отходов в специальные отведенные для этого места;

- проведение разъяснительной работы среди рабочих и служащих по соблюдению правил пожарной безопасности.

- разведка маршрутов движения и участков (объектов) работ;

- расчистка проходов (проездов) в завалах;

- локализация и тушение пожаров;

- розыск и спасение пострадавших;

- вскрытие заваленных защитных сооружений и извлечение пострадавших;

- оказание первой медицинской помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные учреждения.

|

Министр труда и социального развития |

|

|

Российской Федерации |

А.Починок |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2003 г.

Регистрационный N 4901

Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 1997 г. N 70

«Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)»

(с изменениями от 17 декабря 2001 г.)

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.12), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) согласно приложению.

2. С принятием настоящего постановления на территории Российской Федерации не применяются Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим теплой специальной одежды и специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей народного хозяйства (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим морского транспорта;рабочим и служащим гражданской авиации; рабочим и служащим, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций ДОСААФ СССР), утвержденные постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 8 декабря 1982 г. N 293/П-19, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 10 июня 1986 г. N 213/П-6 и от 9 марта 1987 г. N 147/П-3.

|

Первый заместитель |

|

|

Министра труда и социального развития |

|

|

Российской Федерации |

Ю. Люблин |

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 31 декабря 1997 г. N 70

Нормы бесплатной выдачи работникам теплой специальной одежды и теплой специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики (кроме климатических районов, предусмотренных особо в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам морского транспорта; работникам гражданской авиации; работникам, осуществляющим наблюдения и работы по гидрометеорологическому режиму окружающей среды; постоянному и переменному составу учебных и спортивных организаций Российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО)

(с изменениями от 17 декабря 2001 г.)

Теплая специальная одежда и теплая специальная обувь как средство защиты от холода выдаются работникам по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты или соответствующими отраслевыми нормами со сроком носки по климатическим поясам.

Сроки носки теплой специальной одежды и теплой специальной обуви (куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке, куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке, брюкилавсано-вискозные на утепляющей прокладке и валенки) устанавливаются в годах в зависимости от климатических поясов:

|

Наименование теплой специальной одежды и теплой специальной обуви |

Климатические пояса |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

особый |

|

|

Куртка на утепляющей прокладке |

3 |

2,5 |

2 |

1,5 |

1,5 |

|

Брюки на утепляющей прокладке |

3 |

2,5 |

2 |

1,5 |

1,5 |

|

Куртка лавсано-вискозная на утепляющей прокладке |

3 |

2,5 |

— |

— |

— |

|

Брюки лавсано-вискозные на утепляющей прокладке |

3 |

2,5 |

— |

— |

— |

|

Валенки |

4 |

3 |

2,5 |

2 |

2 |

Примечания:

1. В особом климатическом поясе дополнительно к теплой специальной одежде (куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке) выдаются:

2. Предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты (далее — Типовые отраслевые нормы) полушубки в I,II и III климатических поясах могут, как исключение, заменяться на куртки для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой, меховым воротником, ветрозащитным клапаном и капюшоном со сроком носки: в I поясе — 3 года, II поясе — 3 года, III поясе — 2,5 года.

3. При постоянной работе в высокогорных районах теплая спецодежда и теплая спецобувь выдаются: на высоте от 1000 до 2000 м над уровнем моря на сроки носки, установленные для районов III климатического пояса; на высоте от 2000 м над уровнем моря и выше — на сроки носки, установленные для районов IV климатического пояса.

4. Работникам, занятым на наружных работах зимой в районах, отнесенных ко II, III, IV и особомуклиматическим поясам, дополнительно к теплой спецодежде, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, выдаются электрообогревающие комплекты к специальной одежде типа «Пингвин» со стационарным источником питания сроком носки 2 года.

5. Работникам, которым Типовыми отраслевыми нормами предусмотрена бесплатная выдача теплой спецодежды со сроком носки по поясам (куртка на утепляющей прокладке, брюки на утепляющей прокладке), в районах, не отнесенных к климатическим поясам, зимой выдаются соответственно курткалавсано-вискозная на утепляющей прокладке, брюки лавсано-вискозные на утепляющей прокладке сроком носки 3 года.

Астраханская область

Белгородская область

Волгоградская область

Калининградская область

Республика Калмыкия

Ростовская область

Ставропольский край

Брянская область

Владимирская область

Воронежская область

Ивановская область

Калужская область

Курская область

Ленинградская область

Липецкая область

Республика Марий Эл

Республика Мордовия

Московская область

Нижегородская область

Новгородская область

Орловская область

Пензенская область

Приморский край

Псковская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Смоленская область

Тамбовская область

Тверская область

Тульская область

Ульяновская область

Чувашская республика

Ярославская область

III пояс

Республика Алтай

Алтайский край

Амурская область

Республика Башкортостан

Республика Бурятия

Вологодская область

Еврейская автономная область

Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Республика Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Костромская область

Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже)

Курганская область

Новосибирская область

Омская область

Оренбургская область

Пермская область

Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Свердловская область

Республика Татарстан

Томская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Республика Тыва

Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Удмуртская республика

Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже)

Республика Хакасия

Челябинская область

Читинская область

IV пояс

Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом)

Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский)

Камчатская область

Республика Карелия (севернее 63° северной широты)

Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга)

Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга)

Курильские острова

Магаданская область (кроме районов, перечисленных ниже)

Мурманская область

Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных севернее Полярного круга)

Сахалинская область (районы: Ногликский, Охтинский)

Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский,Парабельский, Чаинский и территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные южнее 60° северной широты)

Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, кроме районов, расположенных севернее 60° северной широты)

,,, Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им.Полины Осипенко,Тугуро-Чумиканский, Ульчский)

Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский,Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский)

Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район)

Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской области)

Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные севернее 60° северной широты)

Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенные севернее 60° северной широты)

Чукотский автономный округ

Постановление Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51

«Об утверждении Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социального развития Российской Федерации (пункт 8.13), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1997 г. N 480*, Министерство труда и социального развития Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно приложению.

2. Действие Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на работников всех организаций независимо от форм их собственности и организационно-правовых форм, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, утверждаемых постановлениями Министерства труда и социального развития Российской Федерации.

В связи с принятием настоящего Постановления на территории Российской Федерации не применяется Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденная постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 24 мая 1983 г. N 100/П-9, с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 г. N 289/П-8 и от 24 марта1987 г. N 177/П-4.

Министр труда

|

и социального развития РФ |

С.Калашников |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 1999 г.

Регистрационный N 1700

Приложение

к постановлению Минтруда РФ

от 18 декабря 1998 г. N 51

Правила

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

постановлением Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. N 51)

I. Общие положения

1. В соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет средств работодателя (статьи 212 и 219 Трудового кодекса Российской Федерации).

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства защиты глаз, предохранительные приспособления).

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (в дальнейшем — Типовые отраслевые нормы) предусматривают обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организационно-правовых форм.

Примеры:

а) рабочим, занятым в производстве облицовочных материалов из природного камня, независимо от того, в организациях какой отрасли экономики находится это производство, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов, организаций стекольной и фарфоро-фаянсовой промышленности;

— б) станочнику, занятому механической обработкой металла, независимо от того, в какой организации он работает, средства индивидуальной защиты выдаются в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам машиностроительных и металлообрабатывающих производств.

Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики, средства индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в каких производствах, цехах и на участках они работают, если эти профессии и должности специально не предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах.

Пример: аккумуляторщику, работающему в организации автомобильного транспорта, средства индивидуальной защиты должны выдаваться в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики.

Этой же категории рабочих, занятых на подземных горных работах в горнодобывающей промышленности, бесплатная выдача средств индивидуальной защиты должны производиться согласно Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам горной и металлургической промышленности и металлургических производств других отраслей промышленности.

В отдельных случаях в соответствии с особенностями производства работодатель может по согласованию с государственным инспектором по охране труда и соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом заменять один вид средств индивидуальной защиты, предусмотренных Типовыми отраслевыми нормами, другим, обеспечивающим полную защиту от опасных и вредных производственных факторов: комбинезон хлопчатобумажный может быть заменен костюмом хлопчатобумажным или халатом и наоборот, костюм хлопчатобумажный — полукомбинезоном с рубашкой (блузой) или сарафаном с блузой и наоборот, костюм суконный — костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или кислотозащитной пропиткой и наоборот, костюм брезентовый — костюмом хлопчатобумажным с огнезащитной или водоотталкивающей пропиткой и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные — сапогами резиновыми и наоборот, ботинки (полусапоги) кожаные — сапогами кирзовыми и наоборот, валенки — сапогами кирзовыми и наоборот, фартук прорезиненный — фартуком из полимерных материалов и наоборот, рукавицы — перчатками и наоборот, перчатки резиновые — перчатками из полимерных материалов и наоборот, вачеги — перчатками теплостойкими из синтетического материала и наоборот, нарукавники пластикатовые — нарукавниками из полимерных материалов и наоборот.

В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как жилет сигнальный, предохранительный пояс, диэлектрические галоши и перчатки, диэлектрический резиновый коврик, защитные очки и щитки, респиратор, противогаз, защитный шлем, подшлемник, накомарник, каска, наплечники, налокотники, самоспасатели (в том числе аварийно-спасательное средство типа «капюшон защитный «Феникс», газодымозащитный комплект универсальный и другие), антифоны, заглушки, шумозащитныешлемы, светофильтры, виброзащитные рукавицы и другие, не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости от характера выполняемых работ со сроком носки — до износа или как дежурные и могут включаться в коллективные договоры и соглашения.

II. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты

В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации средства индивидуальной защиты работников, в том числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты соответствия. Приобретение и выдача работникам средств индивидуальной защиты, не имеющих сертификата соответствия, не допускается.

В случае пропажи или порчи средств индивидуальной защиты в установленных местах их хранения по не зависящим от работников причинам работодатель обязан выдать им другие исправные средства индивидуальной защиты.

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах дежурные средства индивидуальной защиты коллективного пользования должны выдаваться работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, или могут быть закреплены за определенными рабочими местами (например, тулупы — на наружных постах, перчатки диэлектрические — при электроустановках и т.д.) и передаваться от одной смены другой. В этих случаях средства индивидуальной защиты выдаются под ответственность мастера или других лиц, уполномоченных работодателем.

Предусмотренные в Типовых отраслевых нормах теплая специальная одежда и теплая специальная обувь (костюмы на утепляющей прокладке, куртки и брюки на утепляющей прокладке, костюмы меховые, тулупы, валенки, шапки-ушанки, рукавицы меховые и др.) должны выдаваться работникам с наступлением холодного времени года, а с наступлением теплого могут быть сданы работодателю для организованного хранения до следующего сезона. Время пользования теплой специальной одеждой и теплой специальной обувью устанавливается работодателем совместно с соответствующим профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представительным органом с учетом местных климатических условий.

начального профессионального образования, студентам образовательных учреждений высшего и среднего профессионального образования на время прохождения производственной практики (производственного обучения), мастерам производственного обучения, а также работникам, временно выполняющим работу по профессиям и должностям, предусмотренным Типовыми отраслевыми нормами, на время выполнения этой работы средства индивидуальной защиты выдаются в общеустановленном порядке.

Рабочим, совмещающим профессии или постоянно выполняющим совмещаемые работы, в том числе и в комплексных бригадах, помимо выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии должны дополнительно выдаваться в зависимости от выполняемых работ и другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные Типовыми отраслевыми нормами для совмещаемой профессии.

контроль за выдачей работникам средств индивидуальной защиты с установленные сроки.

Выдача работникам и сдача ими средств индивидуальной защиты должны записываться в личную карточку работника (образец прилагается).

В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им средствах индивидуальной защиты.

III. Порядок пользования средствами индивидуальной защиты

без предусмотренных в Типовых отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неотремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.

Работники должны бережно относиться к выданным в их пользование средствам индивидуальной защиты, своевременно ставить в известность работодателя о необходимости химчистки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обеспыливания специальной одежды, а также сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

обеспыливания, обезвреживания и ремонта.

самоспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и некоторые другие, должен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

Работодатель обеспечивает регулярные в соответствии с установленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, противогазов,самоспасателей, предохранительных поясов, накомарников, касок и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других частей средств индивидуальной защиты с понизившимися защитными средствами. После проверки исправности на средствах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания.

В отдельных случаях там, где по условиям работы указанный порядок не может быть соблюден (например, на лесозаготовках, на геологических работах и др.), средства индивидуальной защиты могут оставаться в нерабочее время у работников, что может быть оговорено в коллективных договорах и соглашениях или в правилах внутреннего трудового распорядка.

необеспечения работника по установленным нормам средствами индивидуальной защиты работодатель не имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

обеспыливание специальной одежды, а также ремонт, дегазацию, дезактивацию и обезвреживание специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

В этих целях работодатель может выдавать работникам 2 комплекта специальной одежды, предусмотренной Типовыми отраслевыми нормами, с удвоенным сроком носки.

В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в организации (в цехах, на участках) должны устраиваться сушилки для специальной одежды и специальной обуви, камеры для обеспыливанияспециальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и обезвреживания средств индивидуальной защиты.

IV. Ответственность и организация

работников средствами индивидуальной защиты

контроля за правильностью их применения работниками возлагается на работодателя в установленном законодательством порядке.

Контроль за выполнением работодателем настоящих Правил осуществляется государственными инспекциями труда по субъектам Российской Федерации.

5 семинар. ЧС в мирное и военное время

1. ЧС военного времени

К чрезвычайным ситуациям военного времени относятся ситуации, связанные с вооруженным нападением на города, объекты, штабы вооруженных сил (ВС), управления по делам ГО и ЧС, пусковые установки ракет, склады и воинские гарнизоны, волнения в отдельных районах страны, вызванные выступлениями экстремистских групп (элементов), применение вероятным противником оружия массового поражения и других современных средств поражения (ССП).

Главными возможными источниками военной опасности и военной угрозы для России сегодня можно считать /16, 17/:

территориальные претензии;

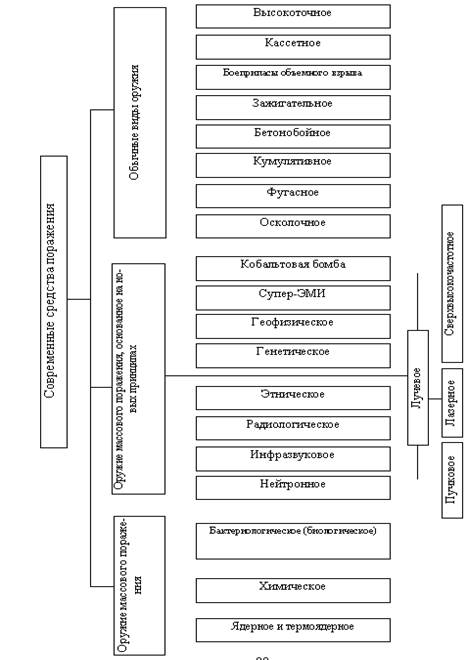

В связи с этим в концепции войн нового поколения решающая роль отводится не живой силе, не ядерному, высокоточному обычному оружию, а оружию на новых физических принципах /16, 4, 18/, к которым можно от-нести (рис. 1):

лазерное оружие;

биотехнологические средства;

К характерным особенностям современных войн относятся /16, 17/:

различные формы и методы боевых действий, в том числе и нетради-ционные;

широкое использование криминальных (иррегулярных) формирований;

Состав современных средств поражения

2.ЧС пригородного характера

природного характера

геофизических явлений (

геологических явлений (например,

метеорологических, в том числе агрометеорологических, явлений (

гидрологических явлений (например,

морских гидрологических явлений (например,

природных

ЧС природного характера делятся на: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические и космические

КРИТЕРИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА:

|

Классификация ЧС |

Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности людей (зона чрезвычайной ситуации) |

Количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью (количество пострадавших) |

Размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (размер материального ущерба) |

|

Чрезвычайная ситуация локального характера |

не выходит за пределы территории объекта |

составляет не более 10 человек |

составляет не более 100 тыс.рублей |

|

Чрезвычайная ситуация муниципального характера (данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера) |

не выходит за пределы территории одного населённого пункта или внутригородской территории города федерального значения |

составляет не более 50 человек |

составляет не более 5 млн. рублей |

|

Чрезвычайная ситуация межмуниципального характера |

зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию |

составляет не более 50 человек |

составляет не более 5 млн. рублей |

|

Чрезвычайная ситуация регионального характера |

не выходит за пределы территории одного субъекта Российской Федерации |

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек |

составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей |

|

Чрезвычайная ситуация межрегионального характера |

затрагивает территорию двух и более субъектов Российской Федерации |

составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек |

составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей |

|

Чрезвычайная ситуация федерального характера |

составляет свыше 500 человек |

составляет свыше 500 млн. рубле |

3 вопрос. ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:

аварии на химически опасных объектах с выбросом (выливом, утечкой) в ОС СДЯВ,

аварии на электросистемах;

КРИТЕРИИ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА:

|